医療ニュース

2026年2月15日 日曜日

2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?

思わず声がでるほどビックリする論文が公開されました。なんと、単純なレッドライトセラピー(red light therapy)で慢性外傷性脳症(CTE)が治るというのです。常識的には考えられないようなこの論文を紹介しましょう。

その前に、「レッドライトセラピー」と「慢性外傷性脳症」を簡単に振り返っておきましょう。

レッドライトセラピーとは近赤外光(Near Infrared=NIR)を皮膚に当てて肌を若返らせるというエステティックサロンなどでおこなわれている施術で、誰もが有効性を認めている治療ではなく、むしろ胡散臭い民間療法とみる向きが多いものです。

慢性外傷性脳症(以下「CTE」)は本サイトで繰り返し取り上げている、コンタクトスポーツなどで頭部に繰り返し衝撃を受けた結果、認知症や人格崩壊を起こす恐ろしい疾患です。オバマ大統領(当時)が「もし自分に息子がいたとすれば、フットボールの選手にはさせない」と発言したことでも有名になった疾患です。有効な治療法はなく、この疾患を避けたければ、初めからサッカーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツに手を出さないようにするしかありません。

その恐ろしいCTEが民間療法のレッドライトセラピーで治るというのですから、驚く他ありません。では件の論文を紹介しましょう。医学誌「Journal of Neurotrauma」2026年1月20日号に掲載された「反復頭部加速イベントに曝露された現役大学アメリカンフットボール選手の神経学的レジリエンスを経頭蓋光バイオモジュレーションが促進(Transcranial Photobiomodulation Promotes Neurological Resilience in Current Collegiate American Football Players Exposed to Repetitive Head Acceleration Events)」です。

研究の対象者は26人のアメリカンフットボールの大学生の選手です。うち13人の選手には、16週間のシーズンを通して、週3回、1回20分間、赤色光を発するヘッドセットを装着しました。残りの13人には、プラセボ群として、光を発しない同一のデバイスを装着しました。

結果、プラセボ群の13人の脳をMRIで調べると、シーズン開始前のMRIに比べて、炎症の程度が増悪していました(シーズン中に頭部への刺激を繰り返し受け、その結果、脳内に炎症が生じたと考えられます)。

他方、レッドライトセラピーを受けた13人は炎症が増加しませんでした。脳のほぼすべての領域で刺激による炎症から保護されていたのです。

************

なぜこのような奇跡が起こったのか。じゅうぶんな強度の赤色光は頭蓋骨を通過して脳の表層に到達し、脳細胞を刺激します。脳の表層に到達したレッドライトが細胞内の「発電所」とも呼べるミトコンドリアを活性化し、細胞の働きを刺激するというメカニズムです。

この論文を報じた米国メディアHealth Dayによると、この研究チームは現在、米国国防総省(Department of Defense)の資金提供を受け、外傷性脳損傷または脳震盪による持続的な症状を持つ300人を対象とした臨床試験を開始しています。

参考:医療ニュース2026年1月31日「頭部の外傷が自殺のリスクとなる」

投稿者 | 記事URL

2026年2月1日 日曜日

2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

「頭部への衝撃がその後の人生を滅ぼすことになる」が注目されるようになったのは、米国アメリカンフットボール界のスーパースター、マイク・ウェブスターの死亡がきっかけだと思います。繰り返し頭部への衝撃を受けた結果、奇妙な行動をとるようになり、妻から離婚をつきつけられ、最後にはホームレスとなって死亡するという、大変ショッキングな転機をたどりました。

「慢性外傷性脳症(chronic traumatic encephalopathy)」(以下CTE)と呼ばれるこの疾患、世界的には関心が高く、オバマ前米国大統領が「もし自分に息子がいたとすれば、フットボールの選手にはさせない」と発言したことでも有名です。私自身は、本サイトや他のメディアで繰り返しこの疾患の重要性を指摘し、アメリカンフットボールだけでなくサッカーを含むコンタクトスポーツのリスクに警鐘を鳴らしているつもりですが、なぜか日本では今もあまり話題になりません。しかし、この疾患を知らなかったばかりに……、という悲劇は防がねばなりません。

今回紹介するのはコンタクトスポーツに限ったことではなく「頭部への強い衝撃」が自殺のリスクになるとする研究です。結論は「頭部外傷を経験した人は、経験していない人に比べ自殺を企てるリスクが21%高くなる」です。医学誌「Neurology」2025年12月22日号に掲載された論文「頭部外傷後の自殺未遂リスク:英国におけるマッチングコホート研究(The Risk of Suicide Attempts After Head Injury A Matched UK Population–Based Cohort Study)」にまとめられています。

この研究の対象者は英国で頭部外傷の治療を受けた389,523人で、対象者には年齢、性別、居住地域を一致させた頭部外傷歴のない(別の疾患の)患者1,489,675人が選ばれています。その後、各自の自殺を企てたエピソードについての調査が実施されました。

結果、頭部外傷歴の「あるグループ」では5,107件の自殺のエピソードがあり(1,000人・年当たり2.4件)、他方「ないグループ」では9,815件(同1.6件)でした。これらから頭部外傷歴の「あるグループ」は「ないグループ」に比べ、自殺を企図するリスクが21%高いことが示されました。

ただし、実際に自殺を完遂させるリスクは上昇していないことも分かりました。つまり、頭部外傷の「あるグループ」では、致死的でない自殺を企てて未遂に終わるケースが多いということです。

自殺未遂の危険因子としては、頭部外傷後12ヶ月以内、社会的貧困度の高さ、および精神疾患の既往が挙げられています。

************

外傷を負ってから1年以内に自殺を企てるリスクが特に高いという結果ですが、その後長期間にわたりリスク上昇が持続することも示されています。頭部外傷を起こしたくて起こす人はいないわけですが、頭への強い衝撃は可能な限り避ける努力をすべきでしょう。

こういう調査結果を踏まえた上で、自身や大切な人の職業選択やスポーツ、趣味を含めたライフスタイルを検討すべきだと思います。

参考:

はやりの病気第137回(2015年1月) 脳振盪の誤解~慢性外傷性脳症(CTE)の恐怖~

医療ニュース2021年4月27日 たった一度の頭部外傷で認知症リスクが上昇

医療ニュース2021年12月22日 サッカーは直ちにやめるべきかもしれない

医療ニュース2024年11月22日 アメリカンフットボール経験者の3分の1以上がCTEを自覚、そして自殺

毎日メディカル2025年3月31日 スポーツ界にとって「不都合な真実」? 日本では周知されない脳へのダメージ

日経メディカル2024年2月21日 コンタクトスポーツによる慢性外傷性脳症リスクの周知を!

投稿者 | 記事URL

2026年1月25日 日曜日

2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

10代のSNS利用にはゴルディロックス・ゾーンがあるようです。

SNSの過剰使用が10代の若者に悪影響を及ぼすことは繰り返し指摘され、それを示した研究が複数あります。そういった見解に基づき、若者のSNSを禁止したり大きく制限したりする国や地域が増えています。現在では豪州が最も有名でしょうか。

しかし、SNSの利用が少なすぎると幸福度に悪影響を与える可能性があることが2026年1月1月12日号の医学誌「JAMA Pediatrics」で報告されました。論文のタイトルは「青少年の発達におけるSNSの利用と幸福感(Social Media Use and Well-Being Across Adolescent Development)」で、興味深いことに、最近10代のSNS利用を禁止した豪州での研究です。

研究の対象者は豪州の4年生から12年生の生徒100,991人(平均年齢13.5歳)で、放課後(平日午後3時から午後6時まで)のSNS利用時間が3年間にわたり調べられました。「全く利用しない」「中程度利用する(週0時間超~12.5時間未満)」「よく利用する(週12.5時間以上)」の3つのグループに分類され、幸福度との比較がおこなわれました。幸福度は「生活満足度」「感情抑制」など8つの指標が用いられ「高い」「低い」のどちらかに分類されました。

結果、「中程度利用する」のグループに比べ、「よく利用する」グループは「不幸度」が高いことが分かりました(7~9年生の女子では不幸度3.13倍、男子は2.25倍)。他方、「全く利用しない」グループも「不幸度」が高くなっていました(10~12年生の女子では1.79倍、男子では3.00倍)

************

私自身はSNSをやらないので子供たちの気持ちが分かるとは言えないのですが、もしも私が10代だったとしたらSNSのように世界中につながるツールがあればやはり興味が湧くと思います。言語の問題をクリアしなければなりませんが、現在では翻訳ツールが充実していますから、実質世界中からのメッセージを受け取ったり、発信したりできるわけです。こんなにも魅惑的なツールは他には思いつきません。

もちろん身近な友達とも簡単に連絡がとれるわけですから極めて役に立つツールです。マイナス面が指摘されている理由はおそらくいじめやハラスメントにつながるからでしょう。ならば小学校低学年のときに「SNSの正しい使い方」を教育すればどうでしょう。

もっとも、そんな安易な発想で解決するほど問題は簡単ではないのでしょう。ですが、この論文が示すようにちょっとくらいは利用する方が豊かな思春期を送れると私は思います。使いすぎれば学業に悪影響を及ぶすでしょうし、規制は必要かもしれませんが。その「規制」を強制ではなく、短期間なら没頭してもいいとして各自で自己規制の方法を考えるようにすればどうでしょう。SNSのゴルディロックス・ゾーンを個々で考えるのです。

投稿者 | 記事URL

2025年12月27日 土曜日

2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

ベンゾジアゼピンが認知症のリスクを上げるのか上げないのか。この問題については本サイトでも繰り返し取り上げています。2024年7月の医療ニュース「べンゾジアゼピンは脳を萎縮させる」では、認知症のリスクはともかく、ベンゾジアゼピンが脳を萎縮させるとした研究を紹介しました。

この度、カナダから「ベンゾジアゼピンはやはり認知症のリスクを上げる」とした論文が医学誌「Journal of the Neurological Sciences」2025年12月15日号に「ベンゾジアゼピンと認知症の関連性:カナダの健康調査と医療行政データベースを用いた症例対照研究(Association between benzodiazepines and dementia: A case-control study from Canadian health surveys and medico-administrative databases)」というタイトルで掲載されました。

研究の対象者はカナダのデータベース「Canadian Community Health Survey」から抽出されています。結果は以下のとおりです。

・50歳以上の認知症の患者1,082人と認知症を発症していない人4,262人を比較すると、ベンゾジアゼピンの使用が認知症に関連していることがわかった。ベンゾジアゼピンの使用で認知症の発症リスクは1.65倍(オッズ比1.65)となっていた。

・認知症のリスクは、作用時間が長い(半減期が長い)ベンゾジアゼピンでより高かった(作用時間が長いベンゾジアゼピンでのリスクは2.81倍、中程度のベンゾジアゼピンでのリスクは1.57倍)

・使用期間が短期であっても、長期であっても認知症のリスクは上昇していた

************

過去のコラム「認知症のリスクになると言われる3種の薬」で紹介した研究のように、「ベンゾジアゼピンは必ずしも認知症のリスクを上げない」とするものもたしかにあります。ですが、おしなべて言えば「リスクだ」とする研究の方が優勢なような気がします。

谷口医院の経験でいっても、高齢者のベンゾジアゼピンの使用は認知機能を低下させ、生活の質を落としているようにみえます。やめればとたんに眠れなくなりますから、患者さんは最初は抵抗を示すことが多いのですが、それでもまずはリスクを知ってもらい、ついで他の安全な睡眠薬に置き換えていく治療をする必要があります。

谷口医院の過去19年の歴史からいえば、たいていはうまくいきます。

投稿者 | 記事URL

2025年12月14日 日曜日

2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

他の医師からは絶賛され、極めて多くの人が内服していて、しかも効果を実感しているのだけれど、私が以前から危険性を主張しているのがいわゆる「PPI」(=プロトンポンプインヒビター)と呼ばれる胃薬です。本サイトではこれまでも、PPIが認知症、脳梗塞、骨粗しょう症、糖尿病、腸炎、新型コロナウイルスなどのリスクになるとする研究について紹介してきました。今回は、そのPPIが高血圧のリスクにもなるという論文を紹介します。

論文は医学誌「BMJ Open」2025年11月27日号に掲載された「PPIと高血圧の関連性:VigiBaseを用いた記述的および不均衡性解析(Association between exposure to proton pump inhibitors and hypertension: a descriptive and disproportionality analysis of VigiBase)」です。

結論は「ランソプラゾール以外のPPIは高血圧を発症するリスクがあり、服薬量が多ければ多いほどリスクが高い」となります。研究の方法はデータベースの解析です。論文著者らはWHOの薬物関連のデータベース「VigiBase」を用いてPPI使用と高血圧の関連性を調べました。具体的な数値は以下の通りです。

・PPIが原因となったと考えられる高血圧は26,587人

・オメプラゾール、エソメプラゾール、ラベプラゾール、pantoprazole(日本未発売)、dexlansoprazole(日本未発売)は高血圧のリスクとなっていた

・ランソプラゾールのみは高血圧との関連がなかった

・PPIの薬剤服用量が多いほど、また服薬期間が長いほど高血圧のリスクが上昇していた

・ただし、これらは統計学的有意性は認められなかった

************

過去に繰り返し述べているように、他院から当院にうつってくる患者さんでPPIを内服している人にこういったリスクの説明をした上で他の胃薬に変更してもらうことがあります。ほとんどの場合、その変更した薬で胃症状のコントロールができています。一部には再びPPIに戻さざるを得ない事例もありますが少数です。

医療ニュース

2020年10月31日 胃薬PPIは糖尿病のリスクにもなる

2020年8月6日 胃薬PPIは新型コロナのリスクになる

2019年12月28日 やはり胃薬PPIは認知症のリスクを増やすのか

2017年1月25日 胃薬PPIは細菌性腸炎のリスクも上げる

2016年8月29日 胃薬PPIが血管の老化を早める可能性

2016年12月8日 胃薬PPI大量使用は脳梗塞のリスク

2018年4月6日 胃薬PPIは短期使用でも骨粗しょう症のリスクに

2017年4月28日 胃薬PPIは認知症患者の肺炎のリスク

2017年1月23日 胃薬PPIは精子の数を減らす

2017年11月15日 ピロリ菌除菌後の胃薬PPI使用で胃がんリスク上昇

はやりの病気

第151回(2016年3月) 認知症のリスクになると言われる3種の薬

投稿者 | 記事URL

2025年11月30日 日曜日

2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険

車の運転時に眠くなれば濃いコーヒーなどカフェインがたっぷりと入った飲み物で目を覚ます、という人は多いのではないでしょうか。しかし、この方法は行き過ぎると危険です。

カフェインは適量であれば頭がすっきりとして運転しやすくなります。眠気を吹き飛ばし、眠気は事故のリスクを2倍にすると言われていますから、運転中のカフェイン摂取は理にかなっているのです。しかし、摂り過ぎは危険です。

少し古い研究ですが医学誌「Safety Science」2020年6月号に掲載された「トラック運転手におけるカフェインの大量摂取、運転安全指標、睡眠および健康行動との関連性(Associations between high caffeine consumption, driving safety indicators, sleep and health behaviours in truck drivers)」を紹介しましょう。

研究の対象者は、カフェインを少量摂取(1日1杯のカフェイン入り飲料)しているトラック運転手1,653名と高摂取量(1日5杯以上のカフェイン入り飲料)のトラック運転手1,354名で、運転安全指標、健康状態、睡眠に関する様々な変数が比較されました。結果、次のことが分かりました。

・カフェインを大量に摂取する人は、睡眠の質が悪く、平均睡眠時間が短い。また、日中に眠気を自覚しやすい

・カフェインを大量に摂取する人は、睡眠時無呼吸のハイリスク者が多い傾向にある

・カフェインを大量に摂取する人は、喫煙、アルコール摂取、不健康な食生活、運動不足といった健康に悪影響を与える行動が多い

・カフェインを大量に摂取する人は、ネガティブな感情や攻撃的な運転といった運転安全指標の悪化、さらに過去の事故歴も多い

カフェインがこういったよくないことの原因になっているのか、これらよくない要因がある人がより多くのカフェインを摂りやすいのかは分かりませんが、いずれにせよカフェイン摂取量の多い人は運転時に注意した方がいいでしょう。

次に、ロンドンの自動車購入者に対する金融会社「Carmoola」の調査を報告しましょう。

調査の対象は16歳以上の英国在住者2,000人で、調査期間は2025年8月1日から5日まで。カフェイン摂取習慣、日常の運転行動について、カフェインと交通安全に関する意識などが調査されました。下記の結果が導かれました。

・調査から、英国のドライバーおよそ1100万人が1日の安全なカフェイン摂取量(400mg)を超えていることが分かった

・ドライバーの4人に1人が、カフェイン摂取により運転中に落ち着きがなくなる、不安になる、注意散漫になるといった経験がある。17~24歳のドライバーでみれば48%に上昇していた。このような自覚のある男性は女性の2倍

・カフェインなしでは「まともに運転できない」と考えるドライバーが20人に1人(5%)で、25~34歳ではその割合は9%に上昇していた。また、ロンドンでは約3倍の14%に上っていた。

厚労省によると、成人のカフェイン上限は1日400mgです。コーヒー1杯で約100mgですから、1日4杯程度なら問題ないことになります。ただし、カフェインは紅茶にも日本茶にも含まれていますからこれらを合算しなければなりません。

最近、トラブルが多いのがいわゆるエナジードリンクです。大量のカフェインに加え、大量の砂糖が加えられていますから危険なことこの上ありません。絶対に飲んではいけないとまでは言えませんが、様々な健康被害のリスクを承知しておかねばなりません。

投稿者 | 記事URL

2025年11月27日 木曜日

2025年11月27日 「コーラ1本で寿命が12分縮まる」は本当か

コーラを代表とする加糖飲料が非常に危険であることが次第にクローズアップされるようになってきました。もっとも、1970年頃には虫歯を起こしやすいことや、1980年代には骨が脆くなることも繰り返し指摘されてきました。しかし、そのような警告にも関わらず甘い飲み物は若い世代のみならず、高齢者の一部の人たちにも支持されてきました。

ところが数年前から、加糖飲料の危険性を指摘する声が次第に大きくなってきています。これはおそらくコカ・コーラ社が多大な金額を投資して、コーラは有害であることを隠蔽していたことが明るみに出たことと関係しています。同社はお抱え学者に巨額の資金を渡し、同社にとって都合のよい研究報告をさせ、甘い飲み物の有害性を隠すための学術団体もつくっていたことが発覚したのです。

(このあたりについては毎日メディカルのコラム「がん、認知症、心血管疾患のリスクが上がる!? 虫歯、肥満だけじゃない砂糖の有害性」にまとめました)

最近、「コーラ1本で寿命が12分縮まる」という噂がまことしやかに広がっているようです。これが事実かどうかを調べてみると、エビデンスと呼べるようなものはありませんでした。しかし、有害性を指摘する調査は複数存在します。

医学誌「nature medicine」2025年1月6日号に掲載された論文「184か国における加糖飲料に起因する2型糖尿病および心血管疾患の負担(Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries)」を紹介しましょう。

2020年には、世界中で新たに2型糖尿病を発症した220万人、新たに心血管疾患を発症した120万人は加糖飲料が原因であることがわかりました。これは全発症例の、それぞれ9.8%、3.1%に相当します。加糖飲料でこれら疾患を発症するのは、女性より男性、高齢者よりも若年者、低学歴者よりも高学歴者、地方在住者よりも都心部居住者に多いことがわかりました。特に「低学歴者よりも高学歴者」は注目に値します。一般に、高学歴者の方が健康に関する知識量が多いと考えられているからです。

次に、AAAS(American Association for the Advancement of Science=米国科学振興協会)が発信するニュースサイト「EurekAlert!」に掲載された記事「人工甘味料入り飲料と加糖飲料は、いずれも肝疾患のリスク増加と関連していることが研究で明らかに( Artificially sweetened and sugary drinks are both associated with an increased risk of liver disease, study finds)」をみてみましょう。

研究の対象者は英国のデータベース「バイオバンク」に登録された123,788人で、食事質問票を用いて人工甘味料いり飲料と加糖飲料の摂取量が評価され、脂肪肝や肝疾患での死亡リスクが検証されました。結果、人工甘味料いり飲料と加糖飲料の摂取量が多い場合(1日250g以上)、脂肪肝(正確にはMASLD=Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease=代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)の発症リスクがそれぞれ60%、50%上昇していました。中央値10.3年間の追跡調査期間中、1,178人が脂肪肝を発症し、108人が肝臓関連の原因で死亡しました。

では、加糖飲料の何が問題なのでしょうか。まずカロリーはさほど高くありません。

350mL1本のカロリーは150キロカロリー程度です。例えば、カフェ・オ・レ1杯(150mL)で100キロカロリー以上あることを考えると、単純計算でコーラはカフェ・オ・レの同量の4割程度しかありません。人工甘味料飲料ならカロリーはほぼゼロです。ですから、カロリーが問題ではありません。

加糖飲料の問題はカロリーではなく砂糖です。350mLのコーラ1本に含まれる砂糖は約40グラム、角砂糖13.5個に相当します(角砂糖1個は約3g)。尚、英国NHS(National Health Service)は、成人の1日の砂糖許容量を30g(NHSは角砂糖7個としていますが、これは日本とサイズが異なるからでしょう)。

日中に身体がだるくなる人は加糖飲料が原因かもしれません。これだけ大量の砂糖を一気に摂取すると、血糖値が急上昇し、このときには気分がよくなりますが、その後急降下します。このときにだるさや眠気、あるいはイライラや不安感が生じるのです。そして、一気に大量に吸収された砂糖は肝臓に運ばれ、脂肪肝を形成することになります。

コーラに依存性があるのはその過剰な糖分だけではありません。カフェインが急激に吸収されることも原因です。過剰な糖分+カフェインのコンビネーションが脳の報酬系、あるいは「快楽中枢」とも呼ばれる側坐核を活性化させます。これが、単なる砂糖水にはないコーラに強い依存性がある理由です。カフェインといえばコーヒーを思い出す人が多いでしょうが、たいていコーヒーはゆっくりと飲まれます。コーラとの大きな違いです。

人工甘味料には砂糖は使用されていませんが、上述したように、脂肪肝のリスクは加糖飲料よりも高くなります。砂糖であろうが、人工甘味料であろうが、甘い飲み物は可能な限り控えるべきであることが分かります。どうしても飲みたいときには食事と共にゆっくりと味わうのがいいでしょう。

投稿者 | 記事URL

2025年10月16日 木曜日

2025年10月17日 カリフォルニアでは「超加工食品」が学校給食禁止に

超加工食品の危険性(と”魅力”)を詳しく紹介したのは「はやりの病気」2025年1月の「『超加工食品』」はこんなにも危険」でした。このコラムでは、超加工食品が、体重を増やし、寿命を縮め、不眠やうつを加速させ、認知症のリスクを上げることなどについて、エビデンスを示しました。また、コロンビア、ブラジル、カナダ、ペルーなどでは国を挙げて超加工食品を制限するよう取り組んでいることも紹介しました。

他国をみてみても、例えば英国にはいわゆる「砂糖税」があります(超加工食品の多くに砂糖が使われています)。仏国では「ニュートリ・スコア(Nutri-Score)」と呼ばれる食品へのラベル貼付がおこなわれています。有害な超加工食品には赤のラベルが、加工されていない栄養に富んだ優秀な食品には緑のラベルが貼られているのです。仏国でこの制度が導入されたのは2017年、現在はベルギー、スペイン、ドイツなどにも広がっていると聞きます。

この流れは世界で加速しています。報道によると、カリフォルニアのGavin Newsom州知事が「2035年までにすべての学校で超加工食品の給食での提供を段階的に廃止することを義務付ける」法案に署名しました。ガイダンスが各学校に配布され、2029年から段階的に廃止される予定です。

また、同州ではすでに昨年、合成着色料6種類(赤色40号、黄色5号、黄色6号、青色1号、青色2号、緑色3号)を学校給食から禁止する法律が生まれ、2027年から施行されます。これら着色料は児童の神経疾患の原因になるとされています。これら6種の着色料のなかで最も有名なのはおそらく赤色40号でしょう。ドリトス、ゲータレード、スキットルズなどに含まれると聞いています。そして、赤色40号は児童や十代の若者の活動過多やイライラを悪化させる可能性があることが示されています。ちなみに日本では黄色6号は未認可ですが、他の着色料は量的制限はあるものの日常の食品で使われています。

尚、The Telegraphによると、カリフォルニアの超加工食品の給食禁止は政治的な背景があるようです。いわゆる「MAHA運動」を推奨するロバート・F・ケネディ・ジュニア保健長官は今年8月までに超加工食品対策を講じると約束していましたが、先月発表された最新の報告書には超加工食品対策がはっきりと示されていませんでした。そこで、民主党に所属するGavin Newsom州知事は「カリフォルニアでは、以前から子供たちの健康を守るための対策に取り組んできた」と強調したかったようです。

投稿者 | 記事URL

2025年10月16日 木曜日

2025年10月16日 その後のNDM-1とグラム染色の必要性

最近は「昔から谷口医院のコラム、欠かさず読んでいます」と言われることが増えているのですが、では「NDM-1」を覚えている人はどれくらいいるでしょうか。NDM-1を取り上げたのは今から15年前の2010年9月。今から15年以上前の「はやりの病気」の「NDM-1とアシネトバクター」で、紹介したのはその一度きりです。今回はそのNDM-1が大変なことになっている、というニュースです。

NDM-1の正式名は「New Delhi metallo-β-lactamase 1」で、NDM-1とは酵素の1種です。名前に地名が入っているのは最初に発見されたのがニューデリーだからです。この酵素はカルバペネムを含む強力な抗菌薬を分解します。つまり「強力な抗菌薬でも死滅しない酵素及びこの酵素をもつ細菌」がNDM-1と呼ばれるようになったのです。ただし、細菌は「-1」を付けないことが多く、単に「NDM」と呼ばれることが増えてきました。よって、ここでもNDMとします。

NDMはときどき論文や海外のメディアでは取り上げられているのですが、これまではそれほど目立っていませんでした。しかし、2025年9月23日、米国CDCが驚くべき報告をおこないました。

「米国ではNDM産生カルバペネム耐性腸内細菌(NDM-producing carbapenem-resistant Enterobacterales )が2019年から2023年の間に460%以上も増加している」というのです。

「NDM産生カルバペネム耐性腸内細菌」とは、「NDMを産生して、カルバペネム系抗菌薬が効かない、腸内に棲息する細菌」のことを指します。この条件を満たせばいいわけですから、その細菌が大腸菌であってもクレブシエラであっても、あるいはサルモネラであっても当てはまります。

カルバペネム系抗菌薬(注射薬ならイミペネム、メロペネム、ドリペネム。内服ならオラペネム)は極めて強力な抗菌薬で、ペニシリンやセフェムなどのよく使われる抗菌薬が無効な細菌にも効く、いわば「最後の砦」とも呼べる抗菌薬です。近年カルバペネムが効かない細菌が問題になっているのですが、そのなかでも「NDM産生カルバペネム耐性腸内細菌」の急増が深刻化しているのです。

15年前のコラムでは、この細菌が「スーパー細菌(superbug)」と呼ばれていることを紹介しました。現在は、むしろ「悪夢の細菌(nightmare bacteria)」という別名が広がっています。

「カルバペネム耐性菌」の定義は「カルバペネムに耐性のある細菌」ですから「NDMを持たないカルバペネムに耐性のある細菌」も含みます。2023年には米国23州で4,341件のカルバペネム耐性菌が発生し、そのうち1,831件が「NDM産生型」でした。研究者らは感染者の死亡者数を明らかにしておらず、これを報告した論文からは死亡率が分からないのですが、有効な抗菌薬が存在しないわけですから極めて高いことが予想されます。

NDM産生型カルバペネム耐性腸内細菌は誰にでも感染し重症化する可能性があります。例えば、15年前のコラムでも紹介したアシネトバクターであれば、免疫能が正常であれば通常は自然に治ります。よって「薬剤耐性のアシネトバクター」と言われてもそもそも健常人がアシネトバクターで重症化することはまずありません。一方、NDM産生型カルバペネム耐性腸内細菌はときに健常人も重症化することのある大腸菌やサルモネラでも起こり得ます。例えば、病原性の高い大腸菌(O-157など)がNDMを持ったとすれば健常人でも助からない可能性があります。米国では4年間で460%も増加したのなら、日本でもこれから問題になっていくでしょう。

薬剤耐性菌は今に始まった問題ではありません。医療プレミア「「あなたと家族と人類」を耐性菌から守る方法」で紹介したように、2014年の時点で「2050年には薬剤耐性菌関連死亡が年間1000万人に膨れ上がり、がんによる死者数を超えて、世界の死因第1位になる」と予測されていたのです。

2025年10月13日、WHOがショッキングな報告を発表しました。世界中の細菌感染症の6分の1が一般的な抗生物質に耐性を示している、つまり「細菌感染の6分の1は抗菌薬を用いた通常の治療では治癒しない」と警告したのです。「通常の抗菌薬が効かない」というレベルですから、カルバペネムを代表とする「強力な抗菌薬」を使用すれば治癒するかもしれませんが、このような細菌感染が増加すれば「強力な抗菌薬」が効かずに、NDM産生型カルバペネム耐性腸内細菌のような「悪夢の細菌」が増加することになるでしょう。

なぜ薬剤耐性菌がこんなにも増えるのか。よく指摘されるように「不要な抗菌薬の使用」です。通常、抗菌薬を処方するのであればグラム染色をおこない、その細菌がグラム陽性菌か陰性菌であるかを確定しなければなりません。上記WHOの報告でも言及されているように、現在耐性菌がより深刻なのはグラム陽性菌ではなくグラム陰性菌の方です。よって、抗菌薬を投与するなら、最低でもターゲットとするその細菌はグラム陽性菌なのか陰性菌なのかを確定しなければならないはずです。こんなこと、医師であれば誰でも学んでいるはずなのですが、なぜか他院から谷口医院に移ってくる患者さんたちは「前の医者ではグラム染色などされたことがなく、いつも〇〇が出されます」などと言います。そして、驚くべきことに、その〇〇がアベロックス、グレースビット、ラスビック、ジェニナック、スオードなど、谷口医院では年に1~2回程度しか処方しない極めて強力な抗菌薬であることが多いのです。

これでは薬剤耐性菌が増え続けるのも無理はありません。他の医者の悪口は言いたくありませんが、こと抗菌薬の処方に関しては首をかしげざるを得ません……。

投稿者 | 記事URL

2025年9月21日 日曜日

2025年9月21日 カンジドザイマ(カンジダ)・アウリスの恐怖

幸い日本ではまだアウトブレイクは起こっていませんが、入院患者にとってはかなり恐ろしい感染症の流行が欧州で始まっています。その名は「カンジドザイマ・アウリス(Candidozyma auris)」、以前は「カンジダ・アウリス(Candida auris )」と呼ばれていた真菌症(カビの仲間)です。

この感染症の何が怖いか。まず1つ目にその致死率の高さが挙げられます。感染者の約6割が90日以内に死亡するのです。そして、この感染症が怖い2つ目の理由は、現在流行しているのが欧州諸国であることです。過去10年間で少なくとも欧州18ヵ国で報告されています。

例えば、エボラ出血熱はそのときの流行株の種類によりますが致死率は軒並み50%を超えます。よって、恐ろしい感染症だと言えるのですが、アフリカ大陸に渡航しない限りは恐れる必要はありませんし、仮に渡航したとしても現地の人たちと同じように過ごさない限りはさほど心配する必要はありません。他方、カンジドザイマ・アウリスは現在先進国の欧州で流行しており、感染者の6割は3ヶ月以内に死亡するというのです。

この感染症の歴史はさほど古くありません。世界第一号は我が国です。国立健康危機管理研究機構(JIHS)によると、カンジドザイマ・アウリスは2009年に日本で初めて報告されました。2005年に慢性中耳炎を患った患者の耳漏から検出されたのです(尚、現在欧州疾病予防管理センターを含む世界の公的機関やメディアでは「カンジダ」ではなく「カンジドザイマ」と呼んでいますが、日本の官公庁は依然「カンジダ」としています)。その後、6大陸40ヵ国以上から報告されています。

薬が効きにくいことから、2022年にはWHO(世界保健機関) が「病原性の高い真菌リスト(Fungal Priority Pathogens List, 2022)」で最も優先度の高いグループに指定しました。そのグループにはカンジドザイマ・アウリスを含め下記の4つの真菌症が指定されています(尚、この時点ではWHOも「カンジドザイマ」ではなく「カンジダ」としています)。

・Cryptococcus neoformans(クリプトコッカス・ネオフォルマンス)

・Candida auris(カンジダ・アウリス)

・Aspergillus fumigatus(アスペルギルス・フミガタス)

・Candida albicans(カンジダ・アルビカンス)

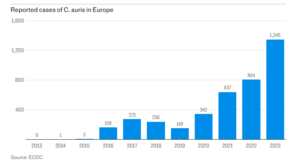

欧州疾病予防管理センター(ECDC)によると、2013年から2023年の間に、欧州では4,012人がカンジドザイマ・アウリスに感染しました。2023年だけで1,346件の症例が報告され、前年比で67%の増加となります。

感染する場所は「医療機関」、つまりこの感染症は院内感染で広がります。健常者に感染しても通常は重症化しませんが、がんや糖尿病といった基礎疾患があれば一気に悪化することがあります。カンジドザイマ・アウリスが広がるのは血液、脳、脊髄、骨、耳、肺、腎臓など多臓器に渡ります。薬はほとんど効きません。

また、医療機器を含むいろんな物の表面で長期間生存し、ほとんどの消毒剤にも耐性があります。英国の調査では、院内のラジエーター、窓枠、シンク、体温計、血圧計、聴診器などの医療機器の表面にも棲息していたことが分かりました。

EU諸国で初めてカンジドザイマ・アウリスが報告されたのは2016年のスペインです。バレンシアの病院のICUで治療を受けていた4人から検出され、その後数ヶ月間に院内の感染者数は140人にまで増加しました。同じ年、ロンドンのRoyal Brompton病院では、カンジドザイマ・アウリスにより3人が死亡し、さらに50人が感染し、ICUを閉鎖せざるを得ませんでした。その後、少なくとも欧州18ヵ国で報告があり、スペイン、英国以外では、ギリシャ、イタリア、ルーマニア、ドイツで感染者数が増加しています。最近では、キプロスとフランスでも感染拡大が報告されています。

カンジドザイマ・アウリスはなぜこんなにも広がりやすいのでしょうか。まず、検査は簡単にはできず診断が極めて困難です。上述したように、医療機器、窓枠、シンクなどほとんどどこででも棲息できて、消毒薬が効かないことも理由のひとつです。また、気温上昇により、繁殖しやすくなっていることも原因となっているのでしょう。

今後、カンジドザイマ・アウリスによく効く抗真菌薬は開発されないのでしょうか。実は、抗真菌薬というものは抗菌薬よりもさらに開発が困難であり、欧州当局で承認された新しい抗真菌薬は過去10年間で4種類しかありません。日本で報告された事例では、幸いなことにミカファンギン、カスポファンギン、アムホテリシンBといった従来からよく使われる抗真菌薬が有効であったようですが、欧州のように、今後これらが効かないタイプのカンジドザイマ・アウリスが登場するのも時間の問題だと私は考えています。

2025年9月11日The Telegraph 「Drug-resistant fungus spreading rapidly in European hospitals」より

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?

- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

- 2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険

- 2025年11月27日 「コーラ1本で寿命が12分縮まる」は本当か

- 2025年10月17日 カリフォルニアでは「超加工食品」が学校給食禁止に

- 2025年10月16日 その後のNDM-1とグラム染色の必要性

- 2025年9月21日 カンジドザイマ(カンジダ)・アウリスの恐怖

月別アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (2)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (4)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (4)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (4)

- 2016年3月 (5)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (4)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (4)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (4)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (4)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (3)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (4)

- 2013年9月 (4)

- 2013年8月 (172)

- 2013年7月 (408)

- 2013年6月 (84)