医療ニュース

2025年9月21日 日曜日

2025年9月21日 カンジドザイマ(カンジダ)・アウリスの恐怖

幸い日本ではまだアウトブレイクは起こっていませんが、入院患者にとってはかなり恐ろしい感染症の流行が欧州で始まっています。その名は「カンジドザイマ・アウリス(Candidozyma auris)」、以前は「カンジダ・アウリス(Candida auris )」と呼ばれていた真菌症(カビの仲間)です。

この感染症の何が怖いか。まず1つ目にその致死率の高さが挙げられます。感染者の約6割が90日以内に死亡するのです。そして、この感染症が怖い2つ目の理由は、現在流行しているのが欧州諸国であることです。過去10年間で少なくとも欧州18ヵ国で報告されています。

例えば、エボラ出血熱はそのときの流行株の種類によりますが致死率は軒並み50%を超えます。よって、恐ろしい感染症だと言えるのですが、アフリカ大陸に渡航しない限りは恐れる必要はありませんし、仮に渡航したとしても現地の人たちと同じように過ごさない限りはさほど心配する必要はありません。他方、カンジドザイマ・アウリスは現在先進国の欧州で流行しており、感染者の6割は3ヶ月以内に死亡するというのです。

この感染症の歴史はさほど古くありません。世界第一号は我が国です。国立健康危機管理研究機構(JIHS)によると、カンジドザイマ・アウリスは2009年に日本で初めて報告されました。2005年に慢性中耳炎を患った患者の耳漏から検出されたのです(尚、現在欧州疾病予防管理センターを含む世界の公的機関やメディアでは「カンジダ」ではなく「カンジドザイマ」と呼んでいますが、日本の官公庁は依然「カンジダ」としています)。その後、6大陸40ヵ国以上から報告されています。

薬が効きにくいことから、2022年にはWHO(世界保健機関) が「病原性の高い真菌リスト(Fungal Priority Pathogens List, 2022)」で最も優先度の高いグループに指定しました。そのグループにはカンジドザイマ・アウリスを含め下記の4つの真菌症が指定されています(尚、この時点ではWHOも「カンジドザイマ」ではなく「カンジダ」としています)。

・Cryptococcus neoformans(クリプトコッカス・ネオフォルマンス)

・Candida auris(カンジダ・アウリス)

・Aspergillus fumigatus(アスペルギルス・フミガタス)

・Candida albicans(カンジダ・アルビカンス)

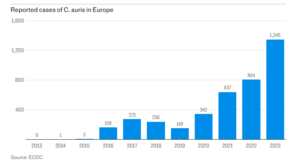

欧州疾病予防管理センター(ECDC)によると、2013年から2023年の間に、欧州では4,012人がカンジドザイマ・アウリスに感染しました。2023年だけで1,346件の症例が報告され、前年比で67%の増加となります。

感染する場所は「医療機関」、つまりこの感染症は院内感染で広がります。健常者に感染しても通常は重症化しませんが、がんや糖尿病といった基礎疾患があれば一気に悪化することがあります。カンジドザイマ・アウリスが広がるのは血液、脳、脊髄、骨、耳、肺、腎臓など多臓器に渡ります。薬はほとんど効きません。

また、医療機器を含むいろんな物の表面で長期間生存し、ほとんどの消毒剤にも耐性があります。英国の調査では、院内のラジエーター、窓枠、シンク、体温計、血圧計、聴診器などの医療機器の表面にも棲息していたことが分かりました。

EU諸国で初めてカンジドザイマ・アウリスが報告されたのは2016年のスペインです。バレンシアの病院のICUで治療を受けていた4人から検出され、その後数ヶ月間に院内の感染者数は140人にまで増加しました。同じ年、ロンドンのRoyal Brompton病院では、カンジドザイマ・アウリスにより3人が死亡し、さらに50人が感染し、ICUを閉鎖せざるを得ませんでした。その後、少なくとも欧州18ヵ国で報告があり、スペイン、英国以外では、ギリシャ、イタリア、ルーマニア、ドイツで感染者数が増加しています。最近では、キプロスとフランスでも感染拡大が報告されています。

カンジドザイマ・アウリスはなぜこんなにも広がりやすいのでしょうか。まず、検査は簡単にはできず診断が極めて困難です。上述したように、医療機器、窓枠、シンクなどほとんどどこででも棲息できて、消毒薬が効かないことも理由のひとつです。また、気温上昇により、繁殖しやすくなっていることも原因となっているのでしょう。

今後、カンジドザイマ・アウリスによく効く抗真菌薬は開発されないのでしょうか。実は、抗真菌薬というものは抗菌薬よりもさらに開発が困難であり、欧州当局で承認された新しい抗真菌薬は過去10年間で4種類しかありません。日本で報告された事例では、幸いなことにミカファンギン、カスポファンギン、アムホテリシンBといった従来からよく使われる抗真菌薬が有効であったようですが、欧州のように、今後これらが効かないタイプのカンジドザイマ・アウリスが登場するのも時間の問題だと私は考えています。

2025年9月11日The Telegraph 「Drug-resistant fungus spreading rapidly in European hospitals」より

投稿者 | 記事URL

2025年9月15日 月曜日

2025年9月15日 猛暑は「老化」「早産」「暴力」「犯罪」「成績低下」などの原因

熱中症に罹患したことがある人のなかには「えっ、この程度の暑さで熱中症?」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。「外出していないのに」「外は曇っていたのに」「そんなに短時間で……」など、まさかその程度で熱中症で倒れるなどとはまったく考えていなかったという人は少なくありません。

そして、猛暑がやっかいなのは、頭痛、倦怠感などの狭義の熱中症をもたらすからだけではありません。他にも多くの疾患や症状のリスクがあります。しかも、それらも「えっ、その程度で?」というケースが思いのほか多いのです。ざっと挙げてみましょう。以下はすべて猛暑が原因となる症状です。

・イライラして気が短くなる。怒りっぽくなる

・認知機能が低下し、成績が低下する

・暴力が起こりやすくなり、犯罪が増える

(スパイク・リー監督『Do The Right Thing』は猛暑で人々が次第におかしくなっていく様子が描かれています)

・デッドボールが増える

・老化が促進され寿命が短くなる

これらはすでに下記のメディアで紹介しました(双方とも無料で読めます)。

〇「毎日メディカル」2025年9月1日「怖いのは熱中症だけじゃない! 猛暑は老化を加速する」

〇「医療プレミア」2024年7月29日「炎熱の地球を生き延びる知恵~その3・暑さで低下する脳機能 試験の成績は落ち、犯罪も増える?~」

今回は、これら2つのコラムで取り上げなかった論文を紹介したいと思います。

1つは「猛暑が老化を加速する」ことを支持する台湾の研究です。上記「毎日メディカル」のコラムでも台湾の研究を紹介しているのですが、それは2024年に発表された、対象者は2,084人と比較的小規模のものでした。最近、より規模の大きな研究が発表されました。

医学誌「Nature Climate Change」2025年8月25日号に「熱波による加速老化への長期的影響(Long-term impacts of heatwaves on accelerated ageing)」という論文が掲載されました。研究には台湾の24,922人のデータベースが用いられました。結果、猛暑下では年間0.023~0.031年、生物学的年齢が実際の暦よりも老化していたのです。

「年間0.023~0.031年」といわれてもピンときませんし、「その程度ならいいんじゃないの?」と感じられますが、この数字、論文によると、喫煙、飲酒、運動不足などの健康阻害リスクと同じだといいます。

では、どのような人がリスクになるのか。これは予想通り、肉体労働者や農作業従事者、そしてエアコンの少ない地域に住む人です。要するに、「年を取りたくなければ外出を控えてエアコンの効いた部屋で休んでおきなさい」ということです。しかし、上記「毎日メディカル」でも述べたように、そうすれば運動不足が促進され、どちらにしても老化が加速されてしまいます……。

もう1つ紹介したい研究は「猛暑が早産の原因になる」とするものです。医学誌「Nature Medicine」2024年11月5日号に論文「熱中症が母体、胎児、新生児の健康に及ぼす影響に関する系統的レビューとメタアナリシス(A systematic review and meta-analysis of heat exposure impacts on maternal, fetal and neonatal health)」が掲載されました。

この論文は、これまで66か国で発表された198件の研究を対象としたメタアナリシス(総合的に分析したもの)です。結果、出産前の1か月間に女性がさらされる平均気温が1℃上昇するごとに早産の確率が約4%増加することが分かりました。熱波に晒されれば早産の可能性は25%以上増加、さらに、高温への曝露は、死産のリスクを13%、先天異常のリスクを48%、妊娠糖尿病のリスクを28%増加させるといいます。

************

現在の夏はもはや昔のように「待ち遠しくてワクワクするシーズン」ではありません。真夏日には日中は自宅で過ごし、仕事を含め活動は夜間にシフトしていくような社会にすべきではないでしょうか。仕事のみならず、運動も日が暮れてからおこなえば運動不足にならずに済みます。日中の肉体労働や農作業に従事しなければならない場合は、「ひとりあたり1日〇時間まで、かつ年間△日まで」というようなルールを設け、リスクを社会全体で分けあうようにしていく政策が必要ではないかと思えます。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

- 2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険

- 2025年11月27日 「コーラ1本で寿命が12分縮まる」は本当か

- 2025年10月17日 カリフォルニアでは「超加工食品」が学校給食禁止に

- 2025年10月16日 その後のNDM-1とグラム染色の必要性

- 2025年9月21日 カンジドザイマ(カンジダ)・アウリスの恐怖

- 2025年9月15日 猛暑は「老化」「早産」「暴力」「犯罪」「成績低下」などの原因

月別アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (2)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (4)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (4)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (4)

- 2016年3月 (5)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (4)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (4)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (4)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (4)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (3)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (4)

- 2013年9月 (4)

- 2013年8月 (172)

- 2013年7月 (408)

- 2013年6月 (84)