ブログ

2017年8月31日 木曜日

2017年8月30日 アメリカンフットボールの選手のほとんどがCTEに!

慢性外傷性脳症(以下「CTE」)…。世間では今もあまり知られておらず名前も地味ですが、もっともっと注目されなければならない、と数年前から私が(他に仲間もおらず)ひとりで言い続けている疾患です。

詳しくは過去のコラム(注1)を参照いただきたいのですが、ここでも簡単にまとめておくと、アメリカンフットボールの選手の多くが度重なる頭部への衝撃が原因で脳に損傷が生じ、若くして認知症、うつ病、パーキンソン病様症状などの神経症状を発症し、やがて死に至る極めて悲惨な疾患です。また自殺率が高いことも判っています。

アメリカンフットボールが原因であることが自明でありながら、これまでそれが大きく報道されておらず、また野球やサッカーでも同じ被害が出ることも指摘されていますが、こちらも(特に日本の)メディアはあまり取り上げません。

今回紹介したい研究は、CTEが従来考えられていたよりもずっと起こりやすいことを明らかにしました。

医学誌『JAMA』2017年7月25日号(オンライン版)に掲載された論文(注2)によると、死亡した元アメリカンフットボール選手202人(死亡時年齢中央値66歳)のうち、なんと177人(87%)もが神経病理学的にCTEの診断がついたのです。177人の死亡時年齢中央値は67歳、選手をしていた期間は平均15.1年でした。

また、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の選手111人だけで検討すると、なんと110人(99%)がCTEの診断がついているのです。つまり、選手としてのレベルが高いほど有病率が高いということです。

************

この研究、海外のSNSでどれだけ話題になっているのか私にはわかりませんが、少なくとも海外のメディアでは大きく報道されています(注3)。一方、日本のメディアは沈黙しているようにしか見えません。日本では欧米諸国と比べると、アメリカンフットボールをプレイする人数は少ないでしょうが、サッカーや野球は大勢います。

また、CTEは過去に「パンチドランカー」と呼ばれていたものとほぼ同じ疾患であり、ボクサーをはじめとする格闘家に多いことも分かっています。

日本でもこういったスポーツがCTEのリスクになっていないかどうかを調査し、危険性がどの程度か明らかにし世間に伝えるべきだと私は考えています。

注1;下記コラムを参照ください。

はやりの病気第137回(2015年1月)「脳振盪の誤解~慢性外傷性脳症(CTE)の恐怖~」

医療ニュース2017年3月6日「ヘディングは脳振盪さらに認知症のリスク」

医療ニュース2016年10月14日「コンタクトスポーツ経験者の3割以上が慢性外傷性脳症」

注2:この論文のタイトルは「Clinicopathological Evaluation of Chronic Traumatic Encephalopathy in Players of American Football」で、下記URLで概要を読むことができます。

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2645104?resultClick=1

注3:下記を参照ください。

BBC:http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40718990

CNN:http://edition.cnn.com/2017/07/25/health/cte-nfl-players-brains-study/index.html

投稿者 | 記事URL

2017年8月28日 月曜日

第175回(2017年8月) 「少子化」と「保育園不足」の矛盾

「保育園落ちた日本死ね」という言葉を初めて耳にしたとき、私はあまりいい気分がしませんでした。しかし、一度頭に入ると追いやることができず、国会で取り上げられたと聞いたときはさすがに驚きましたが、2016年の流行語に選ばれたという報道を目にしたときは納得がいきました。

この言葉が多くの日本人の心に(良くも悪くも)響いたのは、自分の子供を保育園に入れたくても入れられない、そしてそのために働くことができない保護者が少なくないということをある程度は感じているからでしょう。なかでも、シングルマザーたちは、子供のために身動きが取れず、支援者がいなければ生活もままならなくなります。(「保育園落ちた…」を投稿した人が男性か女性か、またシングルマザーか否かについて私は知りません。この人がシングルマザーだろうと言っているわけではないことをお断りしておきます)

一方、「少子高齢化」が叫ばれて長い年月がたちます。私が前の大学(関西学院大学)で社会学を勉強していたとき、これが討論のテーマになったこともありましたから、少なくとも80年代後半には少子高齢化が問題になっていたのは間違いありません。

「少子」つまり子供の数が減っているなら、保育園や幼稚園の数は余るのでは?と常識的には考えられます。ですが、現実はその逆であり、地域によっては最寄りの保育園に入れるのが絶望的だそうです。そして、ついに「日本死ね」という言葉が日本全国を駆け巡り、国会でも取り上げられたというわけです。

保育園に入れないと困るのは誰か…。「子供」と答える人もいるでしょうが、やはり保護者、特にシングルマザーです。日本では「子育ては神聖なもの」と言わんばかりの価値観があり、子育ての不満や愚痴はなかなか簡単には口にできません。実際、「生まれてきてくれてありがとう」のような文章をSNSで発すると、好意を持たれるという話を聞いたことがあります。ですが、実際には不満どころか子供の「悪口」を言いたくなることがあっても不思議ではありません。いえ、実際に悪口どころか暴言を吐いてしまう、さらに「虐待」と呼べるレベルにまで及んでしまうこともあります。

私が医学部の学生のとき、ある会合でこの話題が取り上げられたことがあります。その場にいた私以外の医学部生全員は、「そんな母親に子供を育てる資格はない」「ただちに児童相談所が介入すべき」といった意見で一致していました。しかし、私の意見はまったく正反対でした。「むしろ母親の声に耳を傾け、母親を支援することが先決だ」、これが私の考えでした。そのとき私に賛同する声はなく、完全に私は「異端児」となりました。

ですが、私のこの考えは今も変わっていません。太融寺町谷口医院にもシングルマザーの患者さんは少なくありません。子供にはもちろん愛情はあるけれども(それは言葉だけではなく真実だと思います)、時に暴言を吐いてしまう、あるいは叩いてしまう、と告白する人もいます。私はできるだけ客観的に評価するように心がけ、必要あれば、児童相談所や地域の保健所や役所に相談するよう助言しています。その結果、子供を施設に預けることになった、というケースもあります。

これは私の個人的な意見ですが、子育てとはそもそも親だけがおこなうものではなく地域社会が担うものではないでしょうか。実際、昭和時代には親がほったらかしにしていても、地域に育てられてまともに成長する子供が当たり前のようにいました。こういう話になると「昭和レトロを懐かしむ」ようになってしまいますが、私は昭和時代を盲目的に絶賛しているわけではありません。私自身がもう一度人生をやり直せるとして、昭和か平成、どちらがいいかと問われれば迷わず「平成」と答えます。平成生まれはうらやましいと思うことが多々あります。

ですが、子育てということに関して言えば、両親だけでも相当しんどく、シングルマザーがすべてを担うというのはほとんど不可能だと思います。何もかもひとりで背負って一人、ときには二人のお子さんを育てているシングルマザーをみると、もしも時代が昭和だったら…、と考えてしまうことがあります。

保育園落ちた日本死ね、に話を戻します。これが国会でも取り上げられたということは、国会議員のセンセイ方にも、保育園不足の現実および子供を育てる保護者の苦悩を理解いただけたのではないかと私は思いました。いざなぎ景気を抜く好景気などと言っているわけですから、予算を子育て支援に回してもらえるに違いないと…。

ところが、実際はどうでしょう。2017年の国会で盛り上がり、連日新聞や週刊誌で取り上げられていたのは、ナントカ学園がどうのこうのとか、防衛大臣が不適切な発言をしたとかしないとか…。改めて言うまでもないことですが、国会を開くのに必要な費用は税金から支払われています。国会議員のセンセイ方の給料は決して安くありませんから、1日国会を開けば億を超える税金が消えてしまうはずです。(一説によれば1日あたりの費用は3~4億になるそうです)

ところで景気がいいと言われていますが、ならば税金が増えて各地域の保育園への費用も増えているのでしょうか。日経新聞2017年7月29日によると、都心部で住民税の減収が目立ち、東京都世田谷区では前年比で89%(11%の減少)、31億円も減ったそうです。これだけ減れば市民サービスの質は当然落ちることになります。実際、同区では、児童養護施設を巣立つ若者の学費支援など8基金への寄付募集を開始したそうです。

住民税が大幅に減っているその最大の(そしてほとんど唯一の)理由が「ふるさと納税」です。周知のようにふるさと納税は誰でも好きな地域に寄付することができて、その分自身が住んでいる地域の住民税が軽減されます。本当に寄付をするその地域の支援がしたくて寄付をするのであればまだいいのですが、高価な「返礼品」を目的にふるさと納税に励んでいる人が多いと聞きます。

この良し悪しをここで論じるつもりはありません。私が言いたいのは「政治家のセンセイ方はいったい何をしてるの??」ということです。「保育園落ちた…」が国会で取り上げられたおかげで問題意識は俎上に上がったはずです。では、これまでに具体的にどのような対策が取られ、どのような成果が出ているのでしょうか。

保育園不足をなんとかしなければならない、ということについては与党も野党もないでしょう。ナントカ学園などの問題は、国会が終わってからどこか別の場所で与野党数人で話し合ってもらえばそれで充分だと思います。

私個人は政治的にはニュートラルで特定の支持政党を持っておらず、選挙の度に投票する政党が異なるような中途半端な市民ですが、もしも「国会では大切な話をしよう。ナントカ学園の問題などは後でファミレスで」と発言する政治家が入れば票を入れたいと思います。

新聞の報道によれば、全国の児童相談所が2016年度に対応した児童虐待の件数は前年度比18.7%増の122,578件。1990年度の集計開始以来、26年連続の増加で過去最多を更新したそうです。もう待ってられません…。

投稿者 | 記事URL

2017年8月28日 月曜日

第168回(2017年8月) 電子タバコの混乱~推奨から逮捕まで~

電子タバコを巡る意見や情勢が混乱しています。

フィリップ・モリス社が「アイコス」(iQOS)を日本で発売したばかりの頃、これを「電子タバコ」と呼ぶことがまだ一般的でした。しかしその後、従来の電子タバコとは方式が異なることから「加熱式タバコ」と呼ばれることが増えてきました。アイコスがほぼ独占状態になりつつあるなか、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社が「グロー」(glo)の販売を開始し、さらにJT(日本たばこ)も負けてられないと言わんばかりに「プルーム・テック」(Ploom TECH)を市場に投入しました。

現在では「電子タバコ」と「加熱式タバコ」を区別するような風潮にありますが、WHOや厚労省が定めたきちんとした言葉の定義は現在のところありません。定義を確認した上で議論をするのが分かりやすいのですが、それができませんから、私流に最近の流れをまとめてみたいと思います。

まず電子タバコが登場したのは2004年頃で、香港の企業が開発したと言われています。2007年頃から世界中で普及するようになり、日本では比較的早い段階で市場に登場しました。禁煙補助に使えるという意見もあり、次第に利用者が増えるなか、健康上の被害があるのかどうかがよく分かっていませんでしたが、2008年にWHO(世界保健機関)が、「安全性が確認されず正しい禁煙療法とは考えられない」「製品に使用されている多くの化学物質の中に強い毒性があるものが含まれている可能性がある」との見解を表明しました。

つまり、この時点では安易には勧められないという考えが優勢でした。しかし、利用者はその後急激に増加します。世界中で数百種の電子タバコが販売されるようになり、健康被害を指摘する声も上がり始めます。2015年7月には、日本の厚労省の研究班が、電子タバコから通常のタバコに含まれる濃度を上回る発がん性物質が検出されたことを発表しました。

しかしその直後の2015年8月、英国保健省が画期的な発表をおこないました。これは私の見解ですが、この発表が世界の電子タバコの流れを一気に変えました。英国保健省は電子タバコの安全性に言及するどころか、「禁煙支援ツールになり得る」と正式に発表したのです。同省によれば、電子タバコは従来のタバコに比べて有害性が95%も低いというのです。

この時点では(私の知る限り)、電子タバコに肯定的な正式発表をおこなったのは英国のみで、米国は慎重な態度を示していました。

ところがついに米国にも動きがみられました。医学誌『British Medical Journal』2017年7月26日号(オンライン版)に掲載された論文(注1)によれば、米国での電子タバコ使用者の増加が、国民全体での禁煙率上昇に寄与していることが分かったのです。喫煙者を対象としたこの研究の結果は、電子タバコ使用者は非使用者(従来のタバコのみ使用)よりも禁煙を試みる可能性が高く、また、禁煙に成功する確率も高かったのです。

英国がおこなったような、FDAなどの米国の当局による電子タバコを肯定する正式な声明は現時点で発表されていませんが、『British Medical Journal』という一流の医学誌にこのような報告がなされたことを考えると、今後メディアの報道などにより、電子タバコがさらに普及することはほぼ間違いないでしょう。

では、世界的に電子タバコが受け入れられる時代になったと言えるのでしょうか。残念ながらそうは言えません。タイの奇妙な規制のせいで、世界中で議論が巻き起こっています。なぜか日本のマスコミはこれについてほとんど報道していませんが、世界的には大きな問題になっています。電子タバコで逮捕者が出たからです。

偶然にも上記論文が公開された2017年7月26日、タイの路上でスイス人の男性が電子タバコを使用していたという理由で逮捕されました。報道(注2)によれば、この男性は逮捕され6日間留置されたそうです。

タイの刑務所に私は出向いたことがありませんが、過去に何人か訪問したことがあるという日本人から話を聞いたことがあります。タイでは刑務所に知り合いがいなくても「収監されている日本人に会いたい」と言えば、比較的簡単に入れてくれるそうです。タイの刑務所は、ある程度予想できることではありますが、日本のそれとは様相がまったく異なり、不潔で不衛生でいつ死んでもおかしくないような環境だと皆が口をそろえていいます。床にはゴキブリやムカデが這いまわり、トイレは不衛生そのもの、もちろんトイレットペーパーなどは支給されません。食べ物は言わずもがな…だそうです。

逮捕されたスイス人の男性はどうやら刑務所に入っておらず留置所どまりだったようですが、運が悪ければ(としか言いようがありません)有罪判決をくらい長年刑務所に入れられるかもしれません。

なぜこのようなことが起こるのか。実は2014年10月、タイ政府は電子タバコと水タバコを禁止する措置を取り始めました。私はこの情報を入手してから3回タイに渡航していますが、この規則が実行されているような印象は受けません。例えば、バンコクのアラブ人が集まる界隈のカフェでは、以前と変わりなく堂々と水タバコを吸っているアラブ人がいたからです。どうせ、形だけの法律だろう…。私だけでなくタイをある程度知っている者はみんなそのように考えたのではないでしょうか。

そもそもタイという国は薬物に関しては「いい加減」という表現がピッタリです。一時タクシン政権の頃は、それはやりすぎだろう…、と言うくらい薬物に厳しくなりましたが(冤罪で射殺された者も少なくないと言われています)、政権が変わり、以前のように薬物に甘い国に戻っています。さすがに麻薬は実刑を逃れられないと思いますが、覚醒剤にいたっては、2016年6月法務大臣が驚くべき発表をおこないました。なんと「覚醒剤の依存性はアルコールやタバコよりも低いから合法にすべき」と発言したのです(注3)。

覚醒剤でこの扱いですから、大麻となると事実上野放しというか、個人使用であれば少々の賄賂で見逃されることが多いと聞きます。(ただし、罪は罪で少数ながら逮捕される日本人もいます。決して「賄賂を渡せば見逃される」などと思ってはいけません)

スイス人のこの逮捕について、日本のメディアではほとんど取り上げられていませんが、タイ好き日本人のコミュニティの間では話題になったようです。そこで一部の人が「アイコスやグローなどは加熱式タバコで電子タバコじゃないから大丈夫」と嘯いていますが、これは危険です。タイの警官はまず英語ができませんから、これらをタイ語で説明し、納得させる必要があります。また、理屈でねじ伏せることができたとしても賄賂を求められることもあるでしょう。タイには電子タバコも加熱式タバコも持ち込んではいけない、と理解すべきです。

尚、同じような法律はカンボジアにもあります。この原稿を書くにあたってカンボジアの状況を入手しようと試みたのですが、有益なものは入りませんでした。カンボジアの警察は腐敗しきっていると聞きますし、実際にアイコスを持っていて逮捕・留置ということはないとは思いますが過信しない方がいいでしょう。

英国・米国が電子タバコを有益なツールとみなし、その逆に持っているだけで逮捕という国もあるなか、日本政府は見解を表明せず、「受動喫煙防止対策」で規制するタバコに電子タバコ・加熱式タバコを含めるかどうかすらも決められていません。

新しい製品の場合、科学的なデータが集められませんからある程度はやむを得ませんが、なんらかの分かりやすい発表をしてもらいたいものです。同時に、「海外渡航時には電子・加熱式タバコの携帯に注意」という警告をもっとおこなうべきではないでしょうか。

************

注1:この論文のタイトルは「E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys」で、下記URLで全文を読むことができます。

http://www.bmj.com/content/358/bmj.j3262

注2:下記を参照ください。

http://vaping360.com/vaper-arrested-thailand/

注3:下記を参照ください。

参考:医療ニュース

2015年9月4日「電子タバコ、有害でなく禁煙補助にも有効?」

2015年7月15日「電子タバコ、未成年には禁止すべきでは?」

投稿者 | 記事URL

2017年8月7日 月曜日

2017年8月 「やりたい仕事」よりも重要なこと~後編~

医学部に入学しても、直ちに実験や病院実習が始まるわけではありません。臨床医学の勉強もまだまだ先です。では医学部1回生が何をするかというと、他学部と同様の一般教養、基礎的な生命科学、そして語学です。たいていの医学部生は、勉強はそこそこにして、クラブ、サークル活動、アルバイトなどにも時間を取りますが、私は勉強が大部分を占める生活をしました。そして、そんな私が医学部一年目に最も力を入れたこと、それは「フランス語」(以下仏語)です。

なぜ仏語かというと、医学部入学の時点では、将来は社会学部の大学院に進む予定だったからです。社会学の研究は英語だけでもできなくはありませんが、私の場合、取り組みたかったテーマが、人間の行動、感情、思考といったことで、これらを解明するにはフランスの学者の書物を読み解く必要があると考えていました。例えば、ミシェル・フーコー、ジャック・ラカン、ドゥルーズ=ガタリといった学者の本です。これらは日本語訳も出ていますが、その日本語を読んでも私にはほとんど理解できません。1ページ読むのに1時間以上かかり、次のページに入るとやっぱり前のページが理解できていないことに気づいてまた戻って読み直す…、という感じです。

ここで自分の能力のなさを素直に自覚すればよかったのですが、それを認められないほど当時の私は”若かった”のでしょう。「日本語訳が悪いから読めないのだ」などと無茶苦茶な理屈をつけ、そして無理やりそう言い聞かすようにして、ならば仏語を学べばいいのだ、と考えたわけです。

しかし、仏語の勉強を始めてみると、これが予想をはるかに上回るむつかしさ…。当時の私は会社員時代の英語の勉強のおかげで英語の本はまあまあ読めるようになっていましたし、医学部受験をクリアしていましたから、「やればできる!」と思い込んでいたのです。ところが仏語はやってもやっても文法すらよく分からない…。名詞に姓があるのはいいとしても、冠詞の変化は嫌がらせとしか思えませんし、動詞は変化するだけでなく、時制が複雑で半過去、大過去、複合過去…、とわけが分かりません。それでも私は仏語の勉強を毎日おこない、なんとかついていこうと努力したつもりですが、あるとき”線”が切れました。

それは突然やってきました。1回生の後期試験の勉強中です。やってもやっても先が見えないような気持ちになり、ある瞬間に「や~めた」と匙を投げたのです。この時点で仏語とは「縁」を切ることとし、その後は後期試験をクリアするためだけに勉強しました。

その5年後、私はタイのエイズ施設を訪れることになりタイ語の勉強を始めます。タイという国は絶望的なほど英語が通じないのです。仏語の「挫折」があったため、当初はタイ語の勉強にも抵抗はありましたが、始めてみると仏語との違いに驚きます。まずタイ語には冠詞そのものがありません。また動詞は変化しないどころか時制がないのです。たしかに発音がむつかしく、例えばタイ語にはT、P、Kが2種類ずつあります。特にTとPの2つの音を使い分けるのは至難の業ですが、会話では前後関係や話の文脈からなんとかなりますし、文字ではきちんと区別できますから問題ありません。よくタイ語は文字がむつかしいという人がいますが、慣れればそれほどでもありません。私にしてみれば仏語の文法の方がはるかに難易度が高いのです。

話を戻します。仏語を断念した私は、社会学の理論を極めるのは無理だということを認識するようになりました。しかし私にはこれから学ぶ「医学の知識」があります。その医学の知識をもってすれば、社会学部でこれまでにない研究ができるのではないかと考えました。そして2回生からはいよいよ科学の実験が始まりました。

ところが、です。最初の頃は実験も解剖も楽しくおこなえていたのですが、そのうちについていけなくなる実験がでてきました。大学でおこなう実験というのは、何も未知の物質を生成するわけではなく、新たな理論を発見するわけでもなく、与えられた手順に従って予想される結果を導くのが目的です。ですから、その手順に従って実験器具を用いてデータをとっていけば問題なくできるはずです。実験に向いている人というのは、こういった作業を楽しんでおこなうことができます。私も当初は「そのつもり」でいたのですが、いつの頃からかこういった作業が苦痛になってきました。また、なぜか私が班のなかで中心になっておこなうと上手くいかないのです。悔しさはもちろんありましたが「自分は実験に向いていない」と認めざるを得ませんでした。

この頃の私の実験や基礎医学に対するイメージは「乗り越えられない壁」でした。その「壁」は分厚く、高く、ハンマーで壊したり、はしごをかけたりすることができません。その「壁」の前に呆然と立ち尽くすしかないのです。そして90度横を向くと、平坦ではないもののどこか遠いところに通じる道がみえます。結局私はその「道」を選択することになります。

その「道」とは臨床医学。つまり患者さんと接する「医師」です。実は私は医学部に入学した頃から、複数の知人から医療に関する相談を受けていました。もちろん相談する人たちも、医学生にできることなどたかが知れていると思っていたでしょうが、それでも他に持っていくところがないやり場のない気持ちを私にぶつけてくるのです。そのなかには「それは仕方がない」というものもありましたが、逆に「その気持ちは分かる」というものも少なくなく、こういった人たちの力になることが自分の「使命」なのかもしれない、と考えるようになります。

そして6回生のとき。民間病院の救急部で実習を受けることになりました。このときの実習は、私にとっては勉強や研修というよりも「楽しくて仕方がない」ものでした。あまりにもエキサイティングだったために、指導医の先生にお願いして、特別に夜間の救急外来でも実習させてもらいました。この病院は繁華街に位置しており、夜間の救急部はとても「にぎやか」です。大声でどなりこんでくる人は来るわ、外国人がどこの言葉か分からない言葉でわめくわ、初めから医療者に攻撃的な人はいるわ、で、こんなに非日常的な時空間は他にありません。待合室ではまずヘアースタイルが奇抜でとてもカラフル。黒い髪の人は皆無で、よくみると3分の1くらいの人はタトゥーか刺青を入れていて、血だらけの中国人やリストカットをした直後の若い女性など…。

研修医の頃も私が最も興味を持てたのはやはり夜間の救急外来でした。緊急手術になることもありますし、一見軽症でも実は命に関わる重傷疾患であったり、と救急外来はとても勉強になります。様々な疾患を勉強することができて、交通事故や重度の熱傷などは一刻を争う危機感があります。そしてこれがとても面白い(不謹慎な表現ですが…)。いっそのこと、救急医を目指そうか…、そのように考えたこともありました。ですが、私が取り組むべきことは、その場限りで医師患者関係が終わる救急の仕事ではなく、身体のみならず、精神的にも社会的にも苦痛を抱えている慢性疾患を有した患者さんの力になることではないのか…。結局、そういう結論に達しました。

その後私はタイのエイズ施設でのボランティアを経て母校の大阪市立大学医学部の総合診療部の門を叩きます。そして、大学病院以外にもいくつかの医療機関でも研修を受け、タイに戻るのではなく、日本で困っている患者さんに貢献することを選びました。

では、今やっていることが私が望んでいた「やりたい仕事」なのか…。実はこれについては自分でもよく分かっていません。これまでの人生でいろんなことをしてきた私が最もやりたいと思ったのは社会人の頃に夢見た社会学の研究です。次にやりたかったのは就職活動をしているときに考えた新規事業(アントレプレナー)でしょうか。大学生の頃はクラブのDJにも憧れていました。医学部に入学したときは基礎研究にも強い興味がありましたし、救急の現場は今もなつかしく思います。

太融寺町谷口医院は都心部に位置していて、働く若い世代を中心に、国籍、ジェンダー、職業、宗教などに関係なく、どのような人のどのような疾患も診させてもらう、という方針を貫き10年が過ぎました。やりたい仕事をやっているのかどうかは分かりませんが、他に同じようなクリニックもいまだに見当たりませんから、ならば自分が続けるしかない、と考えています。そして、これは「やりがい」にはなります。

18歳以降、目の前に与えられた仕事が自分の勉強になると思えば挑戦するということを繰り返してきました。やりたい仕事を見つけても自分にセンスや能力がないことに気づいて諦めることが何度かありました。今の仕事が「やりたいこと」なのかどうかはいまだにわかりません。宗教を持っている人なら「それが神から与えられた仕事だ」と思えるのかもしれませんが、私にはそのように思えませんし、また「やらされている」という感覚とも少し違います。

結局、仕事というのもこれまでの「縁」と「運」、それに「努力」で決められるのかな、と今は納得するようにしています。「やりたいこと」「好きなこと」を求めるだけが人生ではないということです。

投稿者 | 記事URL

2017年8月7日 月曜日

2017年8月7日 冷たい食べ物で起こる頭痛と片頭痛

アイスキャンディやアイスクリームなどを食べると、キーンとする頭痛が起こるという人は少なくないと思います。この頭痛、医学的には「cold stimulus headache(冷刺激頭痛)」(注1)と呼びますが、軽症であることもあり、あまり医学界では議論されません。他の呼称として「brain-freeze headache(脳凍結頭痛)」「ice-cream headache(アイスクリーム頭痛)」があります。(カッコ内の日本語訳は私の訳です。正式な和名はおそらくないと思います)

米国の医療系メディア『Health Day』2017年7月22日号(注2)にこの頭痛を防ぐ方法が紹介されています。その方法を述べる前に、この頭痛を少し医学的にみてみましょう。

この頭痛はそのメカニズムが完全に解明されたわけではありませんが、口蓋(口の中の上の部分)の奥にある神経が、冷たい食べ物で刺激されると、その情報が頭痛を引き起こす脳の領域に伝わることで生じると考えられています。『Health Day』の取材を受けた米国テキサスA&M医科大学(Texas A&M College of Medicine)のStephanie Vertrees氏は、この神経は蝶口蓋神経節神経痛(sphenopalatine ganglioneuralgia)と述べています。

世界的な医学のオンライン教科書である『UptoDate』によると、この頭痛は大勢の人にみられるものの、とりわけ片頭痛を有する人によく認められます。Stephanie Vertrees氏はそれを進めて、「この頭痛を意図的に起こすことによって片頭痛が予防できるかもしれない」と述べています。

これが正しいのかどうかは今後の研究を待つしかありません。また、これも現時点では高いエビデンス(科学的確証)があるとはいえませんが、Stephanie Vertrees氏が『Health Day』で述べた、この頭痛を防ぐ3つの方法について紹介しておきます。

①冷たいものはゆっくり食べる

②冷たいものは口の奥に含むのではなく前の方で保つようにする

③舌を口蓋(口の上)に押し付けて舌の温度で温める

************

この頭痛(cold stimulus headache)自体はたいしたことがなく、もちろん治療の対象になりませんが、片頭痛との関連性は興味深いと言えます。たしかに、アイスクリームを食べたときに片頭痛が起こるという人もいます。私自身は、片頭痛の患者さんに冷たいものを避けるような制限をすることはありませんが、今後、「アイスクリームで片頭痛」と言う人には、まったく食べないのではなく、上記の3つを守りながら食べることを助言したいと考えています。

ですが、Stephanie Vertrees氏が述べている「この頭痛を意図的に起こすことによって片頭痛を予防する」という考えは時期尚早だと思います。

注1:世界的な医学の教科書『UpToDate』に少し説明があります。(ただし有料サイトです)

注2:この記事は「The Scoop on Avoiding ‘brain freeze’」で読むことができます。

投稿者 | 記事URL

2017年7月31日 月曜日

2017年7月31日 体重は「現時点と20歳時の差」が重要

私が研修医の頃、循環器内科のT先生は、初診の患者さん全員に「20歳時の体重」を尋ねていました。T先生によれば、現在の体重そのものよりも、20歳時の体重との「差」の方が生活習慣病のリスクとして重要だそうです。

一般的には、生活習慣病のリスクを考慮するときは「現在の体重(もしくはBMI)」を基準とします。しかし、T先生に指導を受けていた私は、T先生の基準の方がずっと参考になることを何人もの患者さんを診察して”実感”し、私自身も「20歳時の体重」を尋ねるようになりました。

ただ、そうはいってもそれを実証した(エビデンスレベルの高い)研究はあまり目にしたことがありませんでした。しかし最近ついに見つけました。医学誌『JAMA』2017年7月18日号に掲載された論文(注)です。

米国ハーバード大学公衆衛生学教室のYan Zheng氏らの研究で、研究の対象としたのは(このサイトでも何度か紹介している)「看護師健康調査(Nurses’ Health Study:NHS)」と「医療従事者追跡調査(Health Professionals Follow-Up Study:HPFS)」。対象者数は女性92,837例(37年間の平均体重増加は12.6kg)と、男性25,303例(34年間の平均体重増加は9.7kg)。女性は18歳時、男性は21歳時の体重が基準とされています。

基準の時点から55歳までで体重が2.5~10.0kg増加した人は、増加しなかった人に比べて、糖尿病、高血圧、心血管障害などの発症リスクが有意に高く、慢性疾患や認知機能、身体障害などを持たずに過ごせる割合が低下することが判りました。具体的な発症率は次のような結果です。(数字は人口10万人・年あたりです)

女性体重不変 女性体重増加 男性体重不変 男性体重増加

糖尿病 110 207 147 258

高血圧 2,754 3,415 2,366 2,861

心血管疾患 248 309 340 383

肥満関連のがん 415 452 165 208

体重増加が大きければ大きいほど発症リスクは増大することが判っています。

************

ここで疑問になるのが、「では20歳時のときに肥満であった場合やせなくてもいいのか?」というものです。これを検証した研究は私の知る限りないのですが、私には臨床を通しての”実感”があります。これを一言で言うのはむつかしいのですが、例えば、柔道やアメリカンフットボールをしていて体重が標準より多い場合、つまり筋肉量が多いことが予想できる場合、中年になって、たとえその筋肉が脂肪に置き換わっていたとしても、体重が増加していなければあまり生活習慣病にはなりません。

20歳時に不健康に太っている、つまり脂肪が多く筋肉が少ない場合、中年期にさらに体重が増えていれば多くの疾患のリスクは上昇しますが、それほど体重が増えていない場合は、意外にも血圧や血糖は正常であることが多いのです。

ということは20歳時の時点で、肥満がある場合、それが筋肉質であったとしても脂肪過多であったとしても、その時点で血圧や血糖、その他血液検査に異常がなければ、生活習慣病のリスクは上がらないということになります。現時点でここまで言い切ってしまうのは”危険”ですが、私の実感としては「現在の体重」よりも「現在と20歳時の体重の差」が重要なのです。

注:この論文のタイトルは「Associations of Weight Gain From Early to Middle Adulthood With Major Health Outcomes Later in Life」で、下記URLで概要を読むことができます。

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2643761

投稿者 | 記事URL

2017年7月31日 月曜日

2017年7月30日 プロバイオティクスは乳幼児の感染予防に効果なし

昨今の腸内細菌ブームは凄まじいものがあります。腸内フローラ、糞便移植、発酵食品、食物繊維などがキーワードとなっており、おなかのなかのいい菌を増やして、その菌にあやかって健康になろうとするムーブメントは単なる「流行」を超えているような気がします。マスコミからの取材依頼も、このテーマで寄せられることが増えてきました。

今回紹介したいのはそういう意味では「残念な」結果です。実際、この研究を取り上げた『Health Day』というオンラインの健康情報サイト(注1)では、露骨に「残念な結果(disappointing results)」と書いています。

その研究が報告されているのは医学誌『Pediatrics』2017年7月3日号(オンライン版)。対象者は8~14か月のデンマークの健康な乳幼児290人です。144人には6か月間プロバイオティクス(ビフィズス菌(Bifidobacterium)と乳酸菌(Lactobacillus))を摂取してもらい、146人には摂取してもらいませんでした(正確に言えばプラセボが投与されました)。

結果、保育園を休んだ日数に差はなく、また、風邪症状、下痢、発熱、嘔吐などの発生頻度にも有意差はありませんでした。一方、プロバイオティクスの副作用もありませんでした。

************

プロバイオティクスに有効性が認められなかった理由として、研究者らは「今回の研究の対象者の多くが母乳栄養で育てられていた」ことを挙げています。さらに上述の『Health Day』の記事は、「母乳がベスト」というカリフォルニア大学サンフランシスコ校の小児科医カバナ(Cabana)の言葉を引用しています。

カバナ医師は、それぞれの母親の母乳中に独自のヒト乳オリゴ糖(human milk oligosaccharides)が含まれていることを指摘し、母乳がプロバイオティクスより優れていると主張しています。オリゴ糖は、赤ちゃんの消化管内の特定の細菌の増殖を促します。このような物質を最近は「プレバイオティクス」と呼びます。

プロバイオティクスが乳幼児が抗菌薬を内服したときに起こる下痢に有効とした論文は過去にありますが、これは当たり前と言えば当たり前で、成人でもよくあることです。結局のところ、プロバイオティクスが免疫能を上げ感染症予防になることを高いエビデンスレベルで示した研究は今のところ「ない」と考えるべきでしょう。

現時点では乳児にとって「母乳」に勝る食品はないということです。ですが、世の中には母乳の出ないお母さんもたくさんいますし、母親がいない乳幼児もいます。そういった子供たちのためにもプロバイオティクス/プレバイオティクスのさらなる研究は期待されているのです。

注1:下記URLを参照ください。

注2:この論文のタイトルは「Probiotics and Child Care Absence Due to Infections: A Randomized Controlled Trial」で、下記URLで概要を読むことができます。

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/29/peds.2017-0735

下記なら全文を読むことができます。

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2017/06/29/peds.2017-0735.full.pdf

投稿者 | 記事URL

2017年7月28日 金曜日

2017年7月28日 膀胱炎にニューキノロンを容易に使ってはいけない

このサイトでも何度か紹介したことのあるchoosing wisely。私の希望とは裏腹に、あまり日本では浸透していませんが、非常に大切な概念であり、我々医師も行政も、そしてもちろん患者さんにとっても「有益」なものです。choosing wiselyの概念を一言で言えば「ムダな医療」をなくすということ。具体的な「ムダな医療」の”あぶり出し”をおこなうために、米国の各学会が5つの例を挙げています。

2017年5月13日、米国泌尿器学会(American Urological Association)は、「ムダな医療」をなくすための5つの提言をおこないました(注1)。その5つのうちのひとつが「合併症のない女性の膀胱炎に容易にニューキノロン系抗菌薬を使ってはいけない」です。

ここでいう合併症は、例えば重症の糖尿病とか、HIV、悪性腫瘍といった特に免疫系に異常がおこりやすい疾患のことです。健康な女性の場合は、膀胱炎にニューキノロンでなく、他のより適切なものを使いなさい、ということです。

ニューキノロン系抗菌薬というのは一言でいえばとても”強力”な抗菌薬で、イメージで言えば「最終兵器」に近いものです。そんなものを単なる膀胱炎に使用すれば使用量が増え、いざというときに利かなくなる、つま「耐性菌」が出現することになります。商品名(先発品)で言えば、クラビット、タリビット、シプロキサン、オゼックス、グレースビット、スオード、アベロックス、ジェニナックなどです。米国泌尿器学会はこれらニューキノロン系抗菌薬の副作用を懸念するよう警告しています。

では、どのような抗菌薬を使えばいいのかというと、同学会はニトロフラントイン(nitrofurantoin)やST合剤(スルファメトキサゾール・トリメトプリム,sulfa-trimethoprim)を推奨しています。

************

日本は他国に比べ、ニューキノロン系抗菌薬が簡単に使われすぎていることがよく指摘されます。私は、別のところで「毎回風邪にクラビット」を処方する医師を批判したことがありますが、患者さん側も「風邪にはクラビット」と信じている人もいて驚かされます。風邪(上気道炎)に抗菌薬が必要なのは重症の細菌性のものだけであり、太融寺町谷口医院の例でいえば、せいぜい1~2割程度ですし、そのなかでクラビットを含むニューキノロン系抗菌薬が必要な例は年間数例に過ぎません。

膀胱炎の場合、重症化している場合には確かにニューキノロン系を用いるべきこともありますが、たいていはペニシリン系か第一世代セフェム系で事が足ります。ただ、米国泌尿器学会が提唱しているニトロフラントインやST合剤を日本で用いるのは現実的ではありません。そもそもニトロフラントインは日本では販売されていませんし、ST合剤を使いにくいと感じている医師は少なくなく、実は私もその一人です。

ST合剤はたしかに米国では膀胱炎などに頻繁に使われるのですが、それなりに強力な抗菌薬であり、エイズの合併症として有名なカリニ肺炎にもよく効きます。私はタイのエイズ施設で、ST合剤を頻繁に処方していましたが、かなりの確率(私の印象では3~4割)に薬疹が出ます。HIV陽性者に薬疹が出やすいのは事実ですが、ST合剤はHIVに関わりなく薬疹を含む副作用が起こることは少なくありません。日本の添付文書には「【警告】血液障害、ショック等の重篤な副作用が起こることがあるので、他剤が無効又は使用できない場合にのみ投与を考慮すること」と目立つように赤字で書かれています。わざわざこのように「警告」されている薬は容易に使えないのです。

風邪(上気道炎)の場合も、膀胱炎の場合も、重症度の判定、およびどのような細菌が原因になっているかについてはグラム染色という方法を用いて炎症細胞や細菌の像を観察します。グラム染色は簡単にできて数分で結果がでて、おまけに安い検査です。(培養検査やPCR法は高額になります)

つまり、膀胱炎の症状があるから抗菌薬、ではなく、まず尿沈渣のグラム染色をおこない、その結果に基づいて抗菌薬の有無を判定し、必要な場合は炎症の程度と菌の種類(グラム陽性菌か陰性菌か、桿菌か球菌か)を考えて抗菌薬を選択すれば、ニューキノロン系抗菌薬の出番はそう多くないのです。

注1:米国泌尿器学会のプレスリリースは下記を参照ください。

http://auanet.mediaroom.com/2017-05-13-As-Part-Of-Choosing-Wisely-R-Campaign-American-Urological-Association-Identifies-Third-List-Of-Commonly-Used-Tests-And-Treatments-To-Question

また、choosing wiselyのウェブサイトの該当ページは下記です。

http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-urological-association-fluoroquinolones-for-uncomplicated-cystitis-in-women/

5つの提言の他の4つも簡単に紹介しておきます。

①低リスクの限局性前立腺がんの治療を容易におこなうべきでない

②オピオイド系鎮痛薬を漠然と使わない

③血尿があるからといってルーチン検査として尿細胞診や尿中マーカー検査をすべきでない

④腎結石疑いの小児患者に容易にCT撮影をすべきでない

投稿者 | 記事URL

2017年7月23日 日曜日

第167回(2017年7月) 卵アレルギーを防ぐためのコペルニクス的転回

2017年6月16日、日本小児アレルギー学会理事長が異例の記者会見を開き、「アトピー性皮膚炎が改善していれば加熱鶏卵を早期に食べさせるべき」という発表をおこないました(注1)。これはそれなりに大きなニュースであり、一部のマスコミでは取り上げられていましたが、さほど大きな扱いではなく、またSNSなどでの大きな拡散もなく、実際、太融寺町谷口医院の乳児をもつ患者さん数人に尋ねてみましたが、知っているという人はいませんでした。

ですが、この会見は従来言われてきたことを覆す大変重要なものです。これまでは、乳児に、あるいは母親にアレルギー疾患、特にアトピー性皮膚炎(以下「アトピー」)があると、無条件に卵を制限することが一般的でした。これは保護者の自己判断で、という場合もありましたが、医療機関で医師にそのような指導を受けて、というケースが多かったのです。今回の発表はそのような方針を180度転換することになるわけです。

つまり、従来の考えが間違っていた、というわけです。間違ったことを教えられていたのか、じゃあ罪を認めて責任を取ってくれ、と感じる人もいるかもしれませんが、これまで卵を禁止されていたことにも理由があります。また、今後は手放しで卵を食べていいのか、というとそういうわけではまったくなくて、むしろ自己判断で食べるのはとても危険です。今回はこれらを整理したいと思います。

まず、なぜこれまでは喘息やアトピーがあると卵を避けるように指導されていたかというと、実際に卵で食物アレルギーが生じる例があったからです。しかもアレルギーの最重症型であるアナフィラキシーショックを起こし生死をさまようようなこともあったのです。こういった「事実」があれば、当然卵を避けるのが先決、と考えたくなります。

では、なぜ「卵を積極的に食べさせるべき」といったいわば「コペルニクス的転回」がおこったのでしょうか。私個人の考えとしては「二つの大きな事実」が関係していると思います。

ひとつめの事実は過去にこのサイトで紹介した「ピーナッツを早期から食べた方がピーナッツアレルギーを起こしにくい」ことを証明した大規模調査です(注2)。ピーナッツアレルギーは日本よりもヨーロッパで深刻ですから、この調査結果はヨーロッパでは大きなニュースとして捉えられ、一般のマスコミでも報道されました。

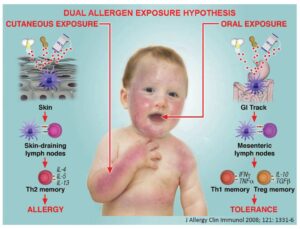

私が考えるもうひとつの事実は、これまたこのサイトで繰り返し訴えている「二重アレルゲン暴露仮説(Dual allergen exposure hypothesis)」です(注3)。食物アレルギーは、アレルゲンとなるものを口から食べれば「免疫寛容」が起こりアレルギーにならずに、皮膚から侵入すると「経皮感作」が成立しアレルギーを発症し、その後口から食べても症状がでる、というものです。茶のしずく石ケンによるコムギアレルギーもこの機序で説明できますし、魚アレルギー、カンパリアレルギー、ココナッツアレルギーなどもあてはまります(注4)。

これらふたつの事実を勘案したとき、今まで無条件に禁止すべきとされていた乳幼児の卵アレルギーももしかすると…、と考えたくなります。そして、大規模調査がオーストラリアでおこなわれました。しかしながら、その結果(注5)は、残念ながら、「卵を早期に食べさせても卵アレルギーを減らすことはできない」というものでした…。しかも、卵を食べて重症のアレルギーを起こしたケースもあったのです。

研究者たちは、調査を開始する前には「ピーナッツと同じように食べた方が良いという結果が出るに違いない。そうすればこれまでの概念を覆す発表をすることになる」と意気込んでいたに違いありません。ですが結果は”失敗”とも呼べるもの。また、この研究と同じように卵を早期から食べてもらう効果を調べた研究は世界にいくつかありますが、やはりすべて”失敗”しています。なぜでしょうか。オーストラリアのこの研究の対象者は「アトピーを有する乳児」で、生後4か月から週に1個あたりの鶏卵を食べてもらい12か月の時点で卵アレルギーがあるかどうかが調べられています。

鍵はアトピーにあるに違いない。アトピーがあれば皮膚バリアが障害されるわけだからそこから卵の粒子が侵入してアレルギーが起こるはずだ…。そう考えた(と思います)国立成育医療研究センターの研究チームは、湿疹(アトピー)のコントロールをしっかりおこなうという条件をつけて、乳児を対象とした研究をおこないました。生後6か月(注6)から微量(50mg)の加熱全卵粉末を開始し、生後9か月から少量(250 mg)の加熱全卵粉末を毎日摂取してもらいました。すると、1歳の時点で、卵を除去したグループでは37.7%に卵アレルギーが発症したのに対し、卵を食べていたグループでの発症率は8.3% と大幅に減らすことに成功したのです。しかも調査期間中、先述したオーストラリアの調査とは異なり、有害なアレルギー症状の発症はありませんでした。

しかしこの日本の研究でも8.3%は卵アレルギーを予防できていません。これはどう考えればいいのでしょうか。実は、卵アレルギーの発症を阻止できなかった乳児は、調査期間中アトピーなど湿疹のコントロールがうまくいかなかったそうです。やはり、卵を早期から食べてもらいアレルギーを予防するには「アトピーを含む湿疹のコントロールをしっかりとおこなう」というのが大前提になるのです。

ここでもう一度日本小児アレルギー学会が発表した要旨をみてみましょう。いくつかのポイントがありますが重要なのは次の2点です。

・鶏卵アレルギー発症予防を目的として、医師の管理のもと、生後6か月から鶏卵の微量摂取を開始することを推奨する

・鶏卵の摂取を開始する前に、アトピー性皮膚炎を寛解させることが望ましい

「望ましい」という控えめな表現がとられていますが、分かりやすく言えば、「しっかりと皮膚の炎症を治して経皮感作を防がなければ卵アレルギーが起こってしまう」ということです。そして経皮感作が生じるのは、アトピーだけではありません。アトピーという言葉のイメージがよくないためか、保護者のなかには「この子の湿疹はアトピーですか。アトピーじゃない湿疹ですか?」と執拗に尋ねる人がいます。こういう質問をされたときの私の答えは「病名に関係なく湿疹を治しましょう」ということです。アトピーであっても他の湿疹であったとしても(特に乳児の場合は)治療法に差があるわけではありません。

どのような治療法が正しいのかと言えば、ステロイドの「短期外用」及び「プロアクティブ療法」(注7)です。しかし、ここをきちんと理解していない人が大勢います。特に、ステロイドの危険性に敏感な人ほど正しく使用できていません。最近は大きく減りましたが、数年前まではステロイドをまるで”毒”のように考える「ステロイド恐怖症」の人たちがいました。こういう人たちのステロイドの使い方は1回量または1日量が少なすぎます。それで、結局ダラダラと使い続けることになり、そのうちステロイドの副作用に苦しむことになります。それでさらにステロイド嫌いが増悪して…という悪循環に入っていくのです。

程度にもよりますが、通常ステロイドは1週間程度でステップダウン(弱いものに替える)またはリアクティブ療法(注8)を終了してプロアクティブ療法に移行します。こういう正しい使用法を守っている限りステロイドの重篤な副作用に悩まされることはありません。

この機会にステロイドの正しい使い方を理解して、そして卵アレルギーを防ぐために早期からの卵摂取をすべての保護者に考えてもらいたい、と私は思います。

************

注1(2019年11月15日変更):同学会は2017年6月16日の発表を現在はウェブサイトから削除しています。2017年10月12日に新たな文書を発表しています。

注2:下記を参照ください。

医療ニュース2015年6月29日「ピーナッツアレルギー予防のコンセンサス」

医療ニュース2015年3月30日「変わってきたピーナッツアレルギーの予防」

注3:下記を参照ください。イラストの右が経口摂取による「免疫寛容」、左が皮膚から侵入する「経皮感作」です。

http://www.stellamate-clinic.org/images_mt/child.pdf

注4:下記を参照ください。

はやりの病気第157回(2016年9月)「最近増えてる奇妙な食物アレルギー」

注5:下記論文を参照ください。

http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)00762-8/fulltext

注6:オーストラリアの研究は生後4か月で卵摂取を開始しているのに、どうして日本の研究では6か月なの?と疑問に思う人もいるかもしれません。これはおそらく「離乳食」に対する見解が、現在WHO(世界保健機構)は6か月から、日本の厚労省は5~6か月からとしていることを受けての判断だと思われます。下記を参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0314-17c.pdf

http://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/en/

注7:プロアクティブ療法については下記を参照ください。

http://www.stellamate-clinic.org/atop/#nuri

注8:リアクティブ療法とは炎症がある部位にステロイドを1日数回たっぷりと塗ることです。これに対するのがプロアクティブ療法で炎症が消失した部位に1日1回薄く塗ります。

投稿者 | 記事URL

2017年7月23日 日曜日

第174回(2017年7月) なぜ「再診代」でなく「初診代」が請求されるのか

一般の人が医療機関を受診した感想を語る、読売新聞の「わたしの医見」は人気があり、すでに700回を超えているようです。受診してよかった、とする「医見」も多いのですが、その逆のもの、つまり医師に否定的なものも少なくなく、こういうものは医師のポータルサイトなどでよく話題になります。(過去のコラムでも取り上げたことがあります)

今回は最近掲載されたある読者からの「医見」を紹介したいと思います。これは医師のなかでも意見が割れて大変盛り上がりました。今回はなぜこのような問題が起こるのかについて解説し、さらに解決策について述べたいと思います。

2017年7月10日に「「再診」のはずが「初診」、もうけ主義の名医」というタイトルの投稿が掲載されました。投稿したのは札幌の50代の男性です。内容を簡単にまとめると次のようになります。

扁平苔癬と呼ばれる湿疹が下半身に生じ受診し治療を受けた。その後、背中にかぶれが生じ受診した。2回目の受診は「再診」になると思っていたら「初診」の請求をされた。医療機関に質問すると、「前者の症状は完治した。後者は別の病名になるので初診で算定した」と回答された。

この投稿をめぐって医師のポータルサイトでは議論が分かれています。この医師のやり方に問題がないと考える医師は、『保険診療の手引き』という書物に書かれている「第1病が治癒した後であれば第2病が短時日後の診療開始でも初診料は算定できる」という文言を根拠としています。(尚、この「初診・再診問題」は過去のコラムにも書いていますので合わせて参照してください)

これを文字通りに解釈すれば、前者の疾患が治っていれば次の診察のときは「初診」で問題がないということになります。問題は「治っている」かどうかの判定をどうするか、です。今回の投稿については、医師の意見も「初診ではなく再診にすべきでは」という見方の方が多かったようです。しかし、例えば次のような例であればまた変わるはずです。

症例1:7月1日に風邪で受診。7月15日に湿疹で受診。

こうなると風邪は普通は数日で治りますから、先述した『保険診療の手引き』に従えば「初診」となります。ですが、現実はそう簡単ではありません。実際、太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)では、この場合も「再診」としていますし、他の多くの医療機関でも同様だと思います。

なぜなら、7月15日にこの患者さんがやってきたとき、通常は「この前の風邪はどうでしたか? 何日くらいで良くなりましたか? 今は完全に症状がとれていますか?」と言ったことを尋ねるからです。これは問診と言えなくもありません。それに患者さんの心理としてもメインの訴えが湿疹であったとしても、風邪の報告もしなくちゃ…、という気持ちがあるでしょう。

ここで、この逆バージョンを考えてみましょう。これは「わたしの医見」の札幌の男性と同じ条件になります。

症例2:7月1日には湿疹で、15日には風邪で受診

通常、扁平苔癬を含む慢性の湿疹はすぐには治りませんし、治ったとしても再発の可能性があり、さらに再発を防ぐために生活上の注意を説明しなければなりません。2回目の受診理由が風邪であったとしても1回目の湿疹の様子を確認し助言をおこなうのが普通だと思います。では次のケースはどうでしょう。

症例3:7月1日に湿疹で受診。8月1日にも湿疹で受診。

このパターンについては過去のコラムでも紹介したように『保険診療の手引き』の解釈の仕方によっては「初診」になります。ですが、患者さんの心理としては「再診」でしょうし、医師の方も、「経過をみせてほしいので1か月後に再診してください」ということはよくあります。(初診の次の再診が1か月後というのはあまりありませんが、何度も通院しているうちに1か月後や2か月後の再診になることはよくあります) では次はどうでしょう。

症例4:7月1日に湿疹で受診、翌年の7月1日に湿疹で受診。

これはいったん治った、または治ってなくても患者さんの方が治療を自己判断で中断したと考えて「初診」となると思います。谷口医院でもこのケースは初診にすることがほとんどです。つまり、1年後というのは「再診」として認められないと考えられるのです。ですが、では2か月後なら? 4か月後は? 半年後は?…、という問題がでてきますからどこかで区切りをつけなければなりません。

そこで、谷口医院の場合は「風邪など急性疾患なら1か月、慢性疾患なら6カ月」というルールを決めています。例えば、7月1日に風邪で受診し、8月1日にも風邪で受診した場合、風邪は短期間で治りますから8月1日には「初診」となります。(ただし、7月1日の風邪が治っていない場合はもちろん「再診」です) 慢性の湿疹で7月1日に受診した場合、次の受診が半年後の1月1日になれば「初診」になりますが、12月31日なら「再診」です。

一応、これですっきりしますが、問題がないわけではありません。それはこのルールは谷口医院独自のものであり、絶対的に正しいわけではないからです。もしも件の札幌のクリニックが谷口医院の近くにあれば、同じような理由で受診するのに2つのクリニックで診察代が異なる、という矛盾がでてきます。一般のサービス業なら値段が変わってもいい(というより自由経済下では値段が一緒であることがおかしい)わけですが、保険診療は全国どこにいっても価格が同じでなければなりません。医師の判断で値引きができないのと同じ理由で、本来は「初診・再診」のルールも全国で統一されていなければならないのです。

では、この「初診・再診問題」、抜本的な解決法はないのでしょうか。現時点で「ある」とは言えませんが、期待できるものが登場しそうです。それは「レセプト審査自動化」です。現在厚労省はAIなどを駆使してレセプト(診療明細書)をコンピュータが医療機関の算定が適切かどうかを判断することを検討しています(注1)。これが実現化すると「このケースは初診か再診か」と悩む必要はなくなります。なぜなら自動化するということはルールも明確化されるからです。

そもそも、現在のレセプト審査は審査員によって基準が異なることが一番の問題です。保湿剤の処方数が審査員や地域によって異なるのはおかしいということを過去のコラムで述べましたが、これらも自動化によりクリアになれば、患者さんからみても透明化しますし、我々医師はストレスが軽減しますし、これまで審査をしていた人の人件費が削れますから行政としても好ましいわけです。

利点はまだあります。レセプト審査自動化が実現化すれば、ルールが明確化しますから、おそらくそのルールが電子カルテに組み込まれるでしょう。そうすれば医療機関でも自動で初診か再診かを電子カルテが判断するようになります。今回の札幌のような問題は金輪際起こらなくなるはずです。

最後に私の「医見」を述べておきます。それは、「その医療機関をまったく初めて受診するときだけ「初診」とし、その後は何年たっていたとしても「再診」とすべきだ」というものです。初診時には、患者さんから多くの情報を収集して、また医師は患者さんのキャラクターを見極めていかねばなりませんから相当の時間がかかります。一方、再診のときは数年間のブランクがあったとしても、初診のときほど長い時間がかかるわけでは通常はありません。

レセプト審査自動化が始まらなくても、この方法が一番すっきりすると思うのですが、残念ながらこの私の「医見」に賛成してくれる人は今のところ見当たりません…。

************

注:下記を参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170011.html

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ

- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性

- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴

- 2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険

月別アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (5)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (9)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (4)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (4)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (4)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (4)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (6)

- 2018年3月 (7)

- 2018年2月 (8)

- 2018年1月 (6)

- 2017年12月 (5)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (7)

- 2017年7月 (7)

- 2017年6月 (7)

- 2017年5月 (7)

- 2017年4月 (7)

- 2017年3月 (7)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (8)

- 2016年12月 (7)

- 2016年11月 (8)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (8)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (7)

- 2016年6月 (7)

- 2016年5月 (7)

- 2016年4月 (7)

- 2016年3月 (8)

- 2016年2月 (6)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (7)

- 2015年10月 (7)

- 2015年9月 (7)

- 2015年8月 (7)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (7)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (7)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (7)

- 2014年12月 (8)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (8)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (7)

- 2014年6月 (7)

- 2014年5月 (7)

- 2014年4月 (7)

- 2014年3月 (7)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (7)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (7)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (175)

- 2013年7月 (411)

- 2013年6月 (431)