ブログ

2026年2月15日 日曜日

第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

医者が言うことはいつも正しいとは限らない、ということは歴史をみれば明らかですが、たいてい医者はいつも上から目線で、どこかで聞きかじったばかりのにわかの知識をあたかもその道の大家のような口ぶりで説明します。おきまりの言葉「エビデンスがありますから……」を言い訳のように使いながら。

1990年代、日本を含め世界各国の医者、公衆衛生学者、そして政府はパンやコメなどの炭水化物を多く摂り、肉や乳製品は減らすべきだと主張していました。「ワインは身体に良い」など、いまでは完全に否定されている突飛な主張をし、なかにはタバコはアルツハイマー病、パーキンソン病、そして潰瘍性大腸炎の予防になると言う珍説までありました。

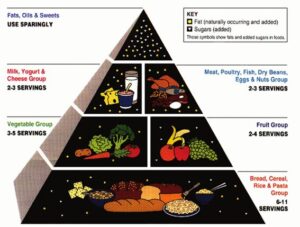

その一方で、砂糖や加工食品についての有害性はほとんど指摘されていませんでした。これらをまとめたのが1992年に米国で発表された「理想の食事のピラミッド」でした。

ピラミッドの底部に重要で積極的に食すべき食物が記され、上に行くほど避けるべき食品が提示されました。「底部=最重要食物」にはパン、シリアル、パスタ、コメなどの炭水化物が並べられ、そのひとつ上に野菜や果物が置かれました。「一番上=最も避けるもの」は脂肪や甘いものとされ、その下に乳製品や肉類が置かれました。当時は、低脂肪・高炭水化物こそが健康的な食事であり、肉や乳製品、脂肪は避けるべきだと信じられていたのです。

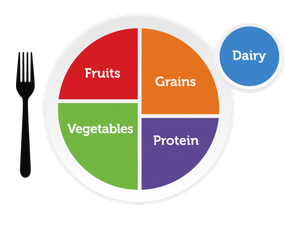

このピラミッドによる「推奨される食品」が大きく変えられたのは2011年1月でした。米国HHS(米国保健福祉省)とUSDA(米国農務省)が「2010年版食事ガイドライン」を公表したのです。そして同年6月、ミシェル・オバマ大統領夫人(当時)らが、この食事ガイドラインを分かりやすく視覚に訴えた「My Plate」を発表しました。

1992年版のように穀物をたくさん摂って他を少なくするのではなく、皿を4分割し、野菜、果物、炭水化物、タンパク質を同じように並べ、横に乳製品が置かれました。「皿の半分を野菜と果物にする」というメッセージが一瞬で理解できるように工夫されたのです。そして、蛋白質は炭水化物(Grains)よりも少なく設定されていました。

2026年1月、米国トランプ政権は、ロバート・F・ケネディ・ジュニア保健長官(以下「ケネディJr保健長官」)が中心となり、HHSとUSDAによるガイドラインを大幅に改定しました。

公表されたイラストはなんと逆ピラミッド、1992年のガイドラインに対抗しているのが明らかです。それぞれの食品カテゴリーは1992年版の真逆となっています。最も顕著なのがパンやコメなどの炭水化物で、1992年版のピラミッドでは最重要食品、2010年版のMy plateでは野菜や果物と同程度に格を下げられ、そして最新の2025年版ではついに最も格下とされました。一方、1992年版では「減らすべき」とされていた肉や乳製品が「最重要食物」とされています。ケネディJr保健長官は記者会見で、「食事にはタンパク質と良質の脂肪が不可欠だ。以前の食事ガイドラインは誤っていてこれらが推奨されていなかった。我々は飽和脂肪酸との戦いに終止符を打つのだ!」と宣言しました。

これが世論の感情に火をつけ、世界中のインターネットやSNSで様々な論争が繰り広げられるようになりました。ここで、脂肪酸について簡単に復習しておきましょう。2013年のコラム「不飽和脂肪酸をめぐる混乱」で取り上げたように、健診で数値が高すぎると注意を受ける中性脂肪(別名トリグリセリド)は、脂肪酸とグリセロールからできています。問題はグリセロールではなく脂肪酸の方にあります。脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けることができます。おおまかにいえば「脂肪酸=悪」「不飽和脂肪酸=善」です。なぜなら飽和脂肪酸の方が多ければ中性脂肪がつくられやすくなるからです。つまり、不飽和脂肪酸からも中性脂肪はつくられるものの、血中に脂肪酸が多ければ簡単に中性脂肪が合成されてしまうのです。

不飽和脂肪酸には体内で合成できない(食事から摂るしかない)「必須脂肪酸」と「必須脂肪酸でない脂肪酸」があります。さらに、必須脂肪酸はω3系とω6系に分けられます。

一方、飽和脂肪酸も「すべての飽和脂肪酸が諸悪の根源」というわけではありません。例えば、乳製品にはペンタデカン酸と呼ばれる飽和脂肪酸が多く含まれていて、これは中性脂肪もLDLコレステロールも上昇させません。赤身肉に含まれるパルミチン酸は中性脂肪、LDLコレステロールの双方を増加させます。2021年に医学誌「JAMA」に掲載された論文によると、ヨーロッパ9カ国で数万人を調査した結果、赤身の肉やバターから飽和脂肪酸を多く摂取すれば(つまり、パルミチン酸を多数摂れば)心臓病を発症するリスクが高かった一方で、チーズ、ヨーグルト、魚から飽和脂肪酸を多く摂取している場合は(ペンタデカン酸を多く摂れば)心臓病のリスクが低いという結論が出ています。

また、肉や乳製品をどれだけ摂るべきか、どれくらいまでにとどめるべきかについて議論をするなら客観的な「量」を提示しなければ意味がありません。米国の逆ピラミッドのガイドラインでは「飽和脂肪酸は1日の総摂取カロリーの10%以下に抑えるべきだ」と書かれています(3ページの真ん中あたり)。そして、実はWHOの2023年版の飽和脂肪酸に関するガイドライン(9ページの一番上)にも同じように「10%以下に抑えるべきだ」と書かれています。つまり、ケネディJr保健長官が「戦いに終止符を打つ」という言葉まで持ち出して主張している考えは、WHOのガイドラインとまったく同じものなのです。

先述したように、現在米国の新しいガイドラインをめぐり飽和脂肪酸の対立がありますが、私がインターネットやSNSを覗いた限り、この2点をはっきりさせて述べているものは見当たりませんでした。つまり、知識人、あるいは専門家を自認する人たちでさえ、飽和脂肪酸の区別をせず、さらにWHOの見解に反対しているわけではないのです。こんな議論に付き合うのは時間の無駄でしかありません。飽和脂肪酸について言えることは「1日の総摂取カロリーの10%以下に抑えるべき」「飽和脂肪酸にもLDLコレステロールや中性脂肪を上昇させやすいものとそうでないものがある」の2点です。

100歳以上の高齢者が最も多く居住するいわゆる「ブルーゾーン」は5つあるとされています。イタリアのサルデーニャ島、ギリシャのイカリア島、米国カリフォルニア州のロマリンダ、コスタリカのニコヤ半島、そして沖縄です。その沖縄には「ヌチグスイ」という言葉があり、これは栄養のある食べ物など美しいものが心身を健やかにするという意味だと聞いたことがあります。端的に言えば「食べ物は薬」と考えられているのです(最近の沖縄は米国から入ってきた食べ物の影響で古き良き伝統が失われていますがここでは深入りしません)。

では、ヌチグスイに相当する薬にもなる食品とはどのようなものなのでしょうか。ここからは私見を述べます。蛋白質、脂質、炭水化物、野菜や果物をバランスよく摂ればいいわけですが、このなかで最も簡単に摂れる、というより摂り過ぎてしまうのが炭水化物、次いで脂質です。蛋白質は思いのほか摂取が困難です。簡単に良質の蛋白質が摂れるのは牛乳と豆乳で、これらはほとんどの人が積極的に摂るべきです。「牛乳が飲みにくい」という人がいますが、下痢をするならまず「A2ミルク」を試すのがいいでしょう。それでも下痢をするならラクトース不耐症(乳糖不耐症)の可能性がありますから、この場合はラクトースをあらかじめ分解した牛乳、すなわち「ラクトースフリーミルク」を選べばOKです。

米国の新しいガイドラインではほとんど触れられていなくて、現代人の食生活で圧倒的に欠けているのは「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」です。

プロバイオティクスとはありていの言葉で言えば「善玉菌を含む食品」もしくは「発酵食品」で、もう少し詳しく言えば、乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌、納豆菌、酵母などを含む食品です。納豆やヨーグルト、漬物などが思い浮かびますが、ヨーグルトの場合は「生きた菌」が入っていなければプロバイオティクスには入りません。沖縄料理でいえば、 豆腐ようや魚や島野菜の乳酸発酵の漬物が相当します。少し想像すれば分かるように、実際にこれらを毎日相当量摂取するのは思いのほか大変です。幼少時から食べていなければこれらの臭いが隘路となります。臭いはさほど気にならないという人も、例えば、鮒寿司、なれずし、クサヤ、ホンオフェ(エイの韓国料理)、シュールストレミング(ニシンのスウェーデン料理)などを抵抗なく食べられる人はそういないはずです。私が子供の頃、発酵と腐敗は異なると習った記憶があるのですが、実際にはこれらに明確な区別はありません。結局のところ、食品からの完全な摂取は困難であることを認め、サプリメントに頼ることも検討すべきということになります。

プレバイオティクスはプロバイオティクスよりは摂取しやすいと言えます。源となる食品が多数あるからです。理屈の上では「野菜+海藻+豆類」を毎食食べればある程度は摂取できます。しかし、実際にはこれらを毎食じゅうぶんな量を摂取するのは困難です。よって、食生活の内容によっては、サイリウムハスクやイヌリンなどのプレバイオティクスのサプリメントを考えた方がいいでしょう。

また、今回は深入りしませんが、ビタミンDはサプリメントを摂らない限り、ほとんどの人は不足しています。

反対に、ついつい摂り過ぎてしまうのが炭水化物です。そして、可能な限り減らすべきなのが、過去のコラム「『超加工食品』はこんなにも危険」で述べたように、加工食品、とりわけ「超加工食品」と呼ばれる食べ物です。また、過去のコラム「砂糖入りだけでなく『人工甘味料入りドリンク』もアルツハイマー病のリスク」や「カロリーゼロでも太る? やせたいなら、食べてはいけない『人工甘味料』」、「砂糖は『依存性薬物』? 摂取量を規制するあの手この手」で述べたように、砂糖や人工甘味料が入ったドリンクは可能なら生涯にわたり飲まないのが得策です。

冒頭で述べたように、医者や政府が言うことが常に正しいとは限りません。新たな研究が出てこれまでの定説が覆される可能性もあります。そういう意味ではここに述べたことも絶対に正しいとは言えません。ではどうすればいいか。伝統を大切にしながら、最新の研究にもついていくようにして、それぞれに適した「理想の食事」をかかりつけ医と共に考えていくのが賢明でしょう。

投稿者 | 記事URL

2026年2月15日 日曜日

2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?

思わず声がでるほどビックリする論文が公開されました。なんと、単純なレッドライトセラピー(red light therapy)で慢性外傷性脳症(CTE)が治るというのです。常識的には考えられないようなこの論文を紹介しましょう。

その前に、「レッドライトセラピー」と「慢性外傷性脳症」を簡単に振り返っておきましょう。

レッドライトセラピーとは近赤外光(Near Infrared=NIR)を皮膚に当てて肌を若返らせるというエステティックサロンなどでおこなわれている施術で、誰もが有効性を認めている治療ではなく、むしろ胡散臭い民間療法とみる向きが多いものです。

慢性外傷性脳症(以下「CTE」)は本サイトで繰り返し取り上げている、コンタクトスポーツなどで頭部に繰り返し衝撃を受けた結果、認知症や人格崩壊を起こす恐ろしい疾患です。オバマ大統領(当時)が「もし自分に息子がいたとすれば、フットボールの選手にはさせない」と発言したことでも有名になった疾患です。有効な治療法はなく、この疾患を避けたければ、初めからサッカーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツに手を出さないようにするしかありません。

その恐ろしいCTEが民間療法のレッドライトセラピーで治るというのですから、驚く他ありません。では件の論文を紹介しましょう。医学誌「Journal of Neurotrauma」2026年1月20日号に掲載された「反復頭部加速イベントに曝露された現役大学アメリカンフットボール選手の神経学的レジリエンスを経頭蓋光バイオモジュレーションが促進(Transcranial Photobiomodulation Promotes Neurological Resilience in Current Collegiate American Football Players Exposed to Repetitive Head Acceleration Events)」です。

研究の対象者は26人のアメリカンフットボールの大学生の選手です。うち13人の選手には、16週間のシーズンを通して、週3回、1回20分間、赤色光を発するヘッドセットを装着しました。残りの13人には、プラセボ群として、光を発しない同一のデバイスを装着しました。

結果、プラセボ群の13人の脳をMRIで調べると、シーズン開始前のMRIに比べて、炎症の程度が増悪していました(シーズン中に頭部への刺激を繰り返し受け、その結果、脳内に炎症が生じたと考えられます)。

他方、レッドライトセラピーを受けた13人は炎症が増加しませんでした。脳のほぼすべての領域で刺激による炎症から保護されていたのです。

************

なぜこのような奇跡が起こったのか。じゅうぶんな強度の赤色光は頭蓋骨を通過して脳の表層に到達し、脳細胞を刺激します。脳の表層に到達したレッドライトが細胞内の「発電所」とも呼べるミトコンドリアを活性化し、細胞の働きを刺激するというメカニズムです。

この論文を報じた米国メディアHealth Dayによると、この研究チームは現在、米国国防総省(Department of Defense)の資金提供を受け、外傷性脳損傷または脳震盪による持続的な症状を持つ300人を対象とした臨床試験を開始しています。

参考:医療ニュース2026年1月31日「頭部の外傷が自殺のリスクとなる」

投稿者 | 記事URL

2026年2月1日 日曜日

2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ

数年前の、あれはたしか総合診療関連の学会だったと思うのですが、ある緩和ケア医が自身の経験について講演していました。その内容は「不要な医療をやめて人間らしい最期を看取るには」というような感じのもので、話の趣旨としてはまあまあ納得できるものだったのですが、その話のなかででてきた「最期の晩餐」の話に抑えきれない違和感を覚えました。

その医者は担当する末期の患者全員に「最期の晩餐は何がいいか」と尋ねると言うのです。そこから話を広げてその人の人生観を共有するんだ、みたいなことを言っていました。話が巧みなその医者はその場にいた聴講者のひとり(おそらく医者)に、「あなたは何を選びますか」と問い、いきなり質問されたその(おそらく)医者は、たしか「家族旅行のときにみんなで食べたフランス料理が……」という感じのことを答えていました。するとその演者の医者は「やっぱり家族と過ごすのが幸せで……」というおきまりの幸せの方程式のような話に持ち込みました。

次にその医者は、意外な展開に話を運ぼうとしたのか「かつてこのテーマで市民講演をしているときにある男性の聴講者に同じ質問をすると『吉野屋の牛丼』という答えが返ってきて驚いたことがあります」という話を始めました。聴衆も意外に感じたのか、会場の空気が「次に演者は何を言うか」に注目する雰囲気となりました。演者は「その男性は『若い頃に苦労していた頃の味がなつかしい』と言うのです」と、これまた感動のヒューマンドラマをなぞるような展開へと持っていきました。

私がこの医師のこの話を聞いてまず不思議に感じたのは、「実際の終末期にはそんなもの食べられるはずがないのにそんなこと聞いてどうするんだ?」というもので、受け入れられず違和感が拭えなかったのは、私自身がこれまで看取ってきた大勢の患者さんたちを思い出したからです。

私がこれまで大勢の患者さんを看取ってきた時期は2つあります。1つは研修医2年目から3年目にかけて複数の病院で当直のアルバイトをしていた頃です。医師のアルバイトはとにかく破格で一晩で5~10万円も稼げたので(本コラムとは無関係のためこの話題には深入りしませんが、この価格設定がおかしいのは自明です。まあ、もらっておいてから「おかしい」という私もおかしいわけですが……)、週に3~4回くらいはそういうアルバイトをしていました(昼間は複数の病院やクリニックで研修を受けていましたから、あの頃はほとんど寝ていなかったのですがその話はやめておきます)。

忙しい病院では救急車をどんどん受け入れながら、病棟では旅立っていく人たちの看取りもします。たいていは点滴や酸素のチューブ、それに尿道の管(カテーテル)がつながれていて意識はすでにありません。モニタが示す心電図の波形や心拍数がおかしくなっていけば看護師が家族を呼び出して「そのとき」を待ちます。そのうち心電図の波形がフラットになり死の兆候を確認し、儀式のような「死亡宣告」をします。「最期の晩餐」を楽しんでいる患者さんなど見たことがありません。

もう1つ、私が大勢の患者さんを看取ったのはタイのエイズホスピスでボランティア医師として働いていた2004年から2005年にかけてです。当時のタイではHIVの薬が使われ始めたばかりで、その待望の薬も副作用で使えないことが多々あり、まだHIVは「死に至る病」だったのです。そのため、大勢の患者さんを看取ることになりました。

そのタイのホスピスでは日本とは異なる大きな点がありました。「末期では点滴や尿道カテーテルを使わない」のです。「タイでは」というよりも「欧米方式では」の方が正確かもしれません。私やタイ人の看護師が相談して点滴を始めようとしても、欧米の医師やボランティアが反対し、「点滴は自然な姿ではなく、最期は自然なコースをたどるべきだ」と言うのです。すべての欧米人が同じ考えではないでしょうが、彼(女)らは口をそろえてこれが我々の国では常識だと言います。

そのホスピスにいた欧米人たちの終末期に対する考えは日本とは大きく異なっていました。あるとき若い日本人女性のボランティアが、末期の患者さんにスプーンを使って食事介助をし始めました。すると、米国人の医師は「そんなヘルプはすべきでない」と言ってやめさせたのです。たしかにその患者さんはあと何日も生きられないほど衰弱していて死を待っているのはあきらかでした。日本人女性は「食べれば少しでも元気になるかも」と考えて一生懸命食事介助をしていて、それは日本で見慣れた光景でしたから、私はその若い日本人女性を応援していたのですが、米国人医師は非情にも「終末期に食事を食べさせるのは虐待ともいえる」とまで言うのです。

日本では、最期には食事どころか水分補給も自己でせずに点滴に頼ります。一方、欧米では食事がひとりで摂れなくなればそれは死への自然な道のりだと考えます。どちらがいいかという問題はひとまず置いておくこととしますが、最期まで点滴を続け死にゆく人はたいてい身体中がむくんでいます。他方、私がタイで診てきた点滴をしなかった患者さんたちは全身がエイズに蝕まれていても人間らしく旅立っていくように見えました。

日本でも欧米でも死の直前に食事がとれなくなるのは事実です。ならば冒頭で取り上げた緩和ケア医がいうような「最後の晩餐」を患者さんに語らせることに何の意味があるというのでしょう。

たしかに、食事というのは幸せを感じる瞬間ではあります。愛するパートナーや気の置けない友人との食事は人生を豊かにします。これは間違いありません。また、ひとりで摂る食事であっても、美味しいものを食べる瞬間には幸せを覚えます。食べ物だけでなく、たった一杯の紅茶を飲んだだけでリラックスできて安らぎを感じることもあります。それに、美味しい食べ物のことを考えただけでワクワクすることもあります。よって、食が人に幸せを与えるのは事実です。

ですが、それは本当の意味での幸せでしょうか。あるいは人生において最も大切な幸せでしょうか。もしもあなたが今「最期の晩餐に何を食べたいですか」と問われたとして、食べたいものを想像してワクワクできるでしょうか。「死ぬ間際に〇〇が食べられれば幸せな一生で締めくくれる」と考えられる人は本当にいるのでしょうか。

私にはそんな人がいるとは思えません。「幸せとは?」という問いに対する「答え」を私は物心がついた頃から考え続けています。本サイトでも幸せについては度々取り上げています。たいていいつも「幸せについて私は今もよく分かっていません」というような結末になってしまっていますが、それでも最近は少しずつ見えてきたような気がします。その見えてきたひとつが「最期の晩餐で幸せになれるわけではない」です。

人間が本当の意味で幸せになれるのは「他者との関係」に他なりません。これは考え抜いて分かった答えではなく、谷口医院の患者さんたちが教えてくれたことです。例えば、ある50代男性の患者さんは「妻ははように出ていったし、残された娘には父親らしいことなんにもできひんかったけど、そんな娘から『お父さん、ありがとう』と言われたとき、自分はなんて幸せなんやろと思ったんです」と話していました。60代女性のある患者さんは「わたしの人生は辛いことばかりで死んでしまいたいと何度思ったか。けど今の店長がわたしを拾ってくれてコンビニで働きだして、それで初めて他人から感謝されて。店長はわたしの命の恩人です。残業代が出なくても働いているのは幸せだからなんです」とゆっくりと言葉を紡いでいました。

死の直前にすべきことは「最期の晩餐」ではないはずです。では旅立つ直前には何をすべきか。そして本当の意味で幸せとはどのようなものなのか。それは「自分の人生を豊かにしてくれた人たちに感謝の気持ちを述べること」ではないでしょうか。上述の50代の男性なら死ぬ直前に娘に枕元に来てもらうことが最高の幸せでしょう。50代の女性の場合は、死ぬ直前にその「店長」を枕元に呼ぶことはできないかもしれませんが、まだ元気なうちに感謝の気持ちを述べておいて、そして旅立つ直前には心の中で改めてお礼を言うことがこの女性の「最期の幸せ」ではないでしょうか。そして、心の中でお礼を言うのなら、どのような宗教観を持っていたとしても、あるいは無宗教だったとしても、合わせた両手を胸の上に置きたくならないでしょうか。点滴のチューブに邪魔されずに。

人生の最期に「最期の晩餐」を考えるという発想が私には理解できません。そして、点滴での水分補給についてもその必要性を考え直すべきではないでしょうか。

投稿者 | 記事URL

2026年2月1日 日曜日

2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

「頭部への衝撃がその後の人生を滅ぼすことになる」が注目されるようになったのは、米国アメリカンフットボール界のスーパースター、マイク・ウェブスターの死亡がきっかけだと思います。繰り返し頭部への衝撃を受けた結果、奇妙な行動をとるようになり、妻から離婚をつきつけられ、最後にはホームレスとなって死亡するという、大変ショッキングな転機をたどりました。

「慢性外傷性脳症(chronic traumatic encephalopathy)」(以下CTE)と呼ばれるこの疾患、世界的には関心が高く、オバマ前米国大統領が「もし自分に息子がいたとすれば、フットボールの選手にはさせない」と発言したことでも有名です。私自身は、本サイトや他のメディアで繰り返しこの疾患の重要性を指摘し、アメリカンフットボールだけでなくサッカーを含むコンタクトスポーツのリスクに警鐘を鳴らしているつもりですが、なぜか日本では今もあまり話題になりません。しかし、この疾患を知らなかったばかりに……、という悲劇は防がねばなりません。

今回紹介するのはコンタクトスポーツに限ったことではなく「頭部への強い衝撃」が自殺のリスクになるとする研究です。結論は「頭部外傷を経験した人は、経験していない人に比べ自殺を企てるリスクが21%高くなる」です。医学誌「Neurology」2025年12月22日号に掲載された論文「頭部外傷後の自殺未遂リスク:英国におけるマッチングコホート研究(The Risk of Suicide Attempts After Head Injury A Matched UK Population–Based Cohort Study)」にまとめられています。

この研究の対象者は英国で頭部外傷の治療を受けた389,523人で、対象者には年齢、性別、居住地域を一致させた頭部外傷歴のない(別の疾患の)患者1,489,675人が選ばれています。その後、各自の自殺を企てたエピソードについての調査が実施されました。

結果、頭部外傷歴の「あるグループ」では5,107件の自殺のエピソードがあり(1,000人・年当たり2.4件)、他方「ないグループ」では9,815件(同1.6件)でした。これらから頭部外傷歴の「あるグループ」は「ないグループ」に比べ、自殺を企図するリスクが21%高いことが示されました。

ただし、実際に自殺を完遂させるリスクは上昇していないことも分かりました。つまり、頭部外傷の「あるグループ」では、致死的でない自殺を企てて未遂に終わるケースが多いということです。

自殺未遂の危険因子としては、頭部外傷後12ヶ月以内、社会的貧困度の高さ、および精神疾患の既往が挙げられています。

************

外傷を負ってから1年以内に自殺を企てるリスクが特に高いという結果ですが、その後長期間にわたりリスク上昇が持続することも示されています。頭部外傷を起こしたくて起こす人はいないわけですが、頭への強い衝撃は可能な限り避ける努力をすべきでしょう。

こういう調査結果を踏まえた上で、自身や大切な人の職業選択やスポーツ、趣味を含めたライフスタイルを検討すべきだと思います。

参考:

はやりの病気第137回(2015年1月) 脳振盪の誤解~慢性外傷性脳症(CTE)の恐怖~

医療ニュース2021年4月27日 たった一度の頭部外傷で認知症リスクが上昇

医療ニュース2021年12月22日 サッカーは直ちにやめるべきかもしれない

医療ニュース2024年11月22日 アメリカンフットボール経験者の3分の1以上がCTEを自覚、そして自殺

毎日メディカル2025年3月31日 スポーツ界にとって「不都合な真実」? 日本では周知されない脳へのダメージ

日経メディカル2024年2月21日 コンタクトスポーツによる慢性外傷性脳症リスクの周知を!

投稿者 | 記事URL

2026年1月25日 日曜日

2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

10代のSNS利用にはゴルディロックス・ゾーンがあるようです。

SNSの過剰使用が10代の若者に悪影響を及ぼすことは繰り返し指摘され、それを示した研究が複数あります。そういった見解に基づき、若者のSNSを禁止したり大きく制限したりする国や地域が増えています。現在では豪州が最も有名でしょうか。

しかし、SNSの利用が少なすぎると幸福度に悪影響を与える可能性があることが2026年1月1月12日号の医学誌「JAMA Pediatrics」で報告されました。論文のタイトルは「青少年の発達におけるSNSの利用と幸福感(Social Media Use and Well-Being Across Adolescent Development)」で、興味深いことに、最近10代のSNS利用を禁止した豪州での研究です。

研究の対象者は豪州の4年生から12年生の生徒100,991人(平均年齢13.5歳)で、放課後(平日午後3時から午後6時まで)のSNS利用時間が3年間にわたり調べられました。「全く利用しない」「中程度利用する(週0時間超~12.5時間未満)」「よく利用する(週12.5時間以上)」の3つのグループに分類され、幸福度との比較がおこなわれました。幸福度は「生活満足度」「感情抑制」など8つの指標が用いられ「高い」「低い」のどちらかに分類されました。

結果、「中程度利用する」のグループに比べ、「よく利用する」グループは「不幸度」が高いことが分かりました(7~9年生の女子では不幸度3.13倍、男子は2.25倍)。他方、「全く利用しない」グループも「不幸度」が高くなっていました(10~12年生の女子では1.79倍、男子では3.00倍)

************

私自身はSNSをやらないので子供たちの気持ちが分かるとは言えないのですが、もしも私が10代だったとしたらSNSのように世界中につながるツールがあればやはり興味が湧くと思います。言語の問題をクリアしなければなりませんが、現在では翻訳ツールが充実していますから、実質世界中からのメッセージを受け取ったり、発信したりできるわけです。こんなにも魅惑的なツールは他には思いつきません。

もちろん身近な友達とも簡単に連絡がとれるわけですから極めて役に立つツールです。マイナス面が指摘されている理由はおそらくいじめやハラスメントにつながるからでしょう。ならば小学校低学年のときに「SNSの正しい使い方」を教育すればどうでしょう。

もっとも、そんな安易な発想で解決するほど問題は簡単ではないのでしょう。ですが、この論文が示すようにちょっとくらいは利用する方が豊かな思春期を送れると私は思います。使いすぎれば学業に悪影響を及ぶすでしょうし、規制は必要かもしれませんが。その「規制」を強制ではなく、短期間なら没頭してもいいとして各自で自己規制の方法を考えるようにすればどうでしょう。SNSのゴルディロックス・ゾーンを個々で考えるのです。

投稿者 | 記事URL

2026年1月18日 日曜日

第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

GLP-1受容体作動薬(以下、単に「GLP-1」)によるダイエットがすっかり人口に膾炙しました。過去には当時の医師会副会長が、ダイエット目的の処方をする医師に対し、「医の倫理に反する」という言葉まで用いて非難したこともありましたが、ここまで広がるとすでにGLP-1は当然のダイエット法とみなされ、もはや誰も何も言いません。

では安全性は確保されているのかというと、まったくそういうわけではなくトラブルはじわじわと増えています。もっとも、これは意外でもなんでもなく、予想通りの展開です。2022年のコラム「GLP-1ダイエットが危険な理由」で指摘したように、儲かれば何でもいいと考えるクリニック(美容クリニックだけではなく一般の保険診療中心のクリニックでも!)では肥満どころか客観的にはすでにやせている若者にさえ処方という名の”販売”をしています。

別のコラム「『GLPダイエット』は早くも第3世代に突入?!」でも指摘したように、GLP-1は特に若者が使用すると、精神状態が悪化し抑うつ状態になることがあります。ひどい場合は自殺念慮や自傷行為につながることもあります。谷口医院の患者さんでも(GLP-1を処方されていたのは他院です)、GLP-1のせいで何もやる気が起こらなくなり、結局中止したという若者が数名います。

ただ、他方では「タバコがやめられた」「アルコール依存から抜け出せた」「お菓子のバカ食いがやめられた」「無駄な買い物をしなくなった」といった、依存症が治癒(改善)した、という声も少なくありません。ダイエットに成功しただけでなく、何をしても治らなかった依存症まで克服できるわけですから、そういった人たちにとってはGLP-1はまさに夢の薬と言っても過言ではないでしょう。

恋愛に積極的になれて新しいパートナーができた、という人もいます。ダイエットに成功して自信ができたのでしょう。しかし、ロマンス・セックスについては非常に興味深い現象があります。

きちんとした論文ではありませんが、インディアナ大学キンゼイ研究所が興味深い報告をしています。この報告によると、GLP-1ダイエットを実施して「性欲が増した」のは18%、「性欲が減った」は16%、と性欲の増進と低下が同程度報告されているのです。

少し詳しくみてみると、回答者の16%が「元パートナーから復縁を迫られた」と回答し、14%が「出会い系アプリでマッチング数が増えた」と答えています。ここまではいいのですが、ではなぜ16%もの人が「性欲が減った」と回答しているのでしょうか。谷口医院の患者さんのなかにも「傷つくと分かっているロマンスにはまらなくなった」、「その日限りのセックスへの欲求が減った」などという声があります。

これはおそらく、GLP-1により「報酬系」が活性化しなくなるからでしょう。通常、報酬系が作動すると、背徳感に駆られながらも、チョコレート、タバコ、アルコールなどのことを考えるとドーパミンなどの快楽物質が分泌されワクワクしてきます。そして、このようなワクワク感のなかでも最たるものが胸がキュンとするロマンスです。

GLP-1により報酬系が働かなくなり、こういった欲求が激減すると考えられるというわけです。あとさき考えずに「絶対にうまくいかないロマンス」に身も心も投げ出す経験は若い時分にはいいでしょうが、こんなことはそうそう繰り返していられません。GLP-1によってそんな”悪習”を断ち切ることができるかもしれないわけですから、性依存・セックス依存・ロマンス依存(これらは必ずしも正しい病名ではありませんが)を患っている人にとっては救世主となるかもしれません。そしてほっこりできる生涯のパートナーが見つかるかもしれません。

中高年にとっては、GLP-1の欠点の「筋肉量の減少」は非常に重要です。体重が減るのはいいのですが、脂肪と共に筋肉量が減ってしまうことが非常に多いのです。そして、筋肉量を増やすことはダイエット以上に困難です。いまややせることはさほど難しくなくなったわけですが、筋肉量を増やすには地道なワークアウト(筋トレ)をするしかありません。中年になればプロテインパウダーは危険ですし、アナボリックステロイドなどは論外です。コツコツとトレーニングを重ねるしかありません。

ここまでをまとめると、GLP-1ダイエットの長所・短所は次のようになります。

★長所

・ダイエットできる

・糖尿病の治療・予防ができる

・脂肪肝が改善する、(おそらく)心不全の予防効果がある、腎機能低下を防ぐことができる(とする研究がある)、など

・依存症が治る・改善する:アルコール、タバコ、ジャンクフード、買い物、ギャンブル、性依存(セックス依存、ロマンス依存)など

★短所

・費用がかかる

・(特に若者の場合)抑うつ状態となることがある

・筋肉量が減る

・消化器症状、膵炎、甲状腺腫瘍などの副作用のリスクがある(ただし重篤なものは少ない)

・中止すれば上記の長所が元の木阿弥になる……

ここからは「中止すれば上記の長所が元の木阿弥になる……」を詳しくみていきましょう。当然といえば当然ですが、GLP-1を中止すれば、食欲はもとに戻り、そのうち体重も戻ります。筋肉量が減ってしまっている場合は、代謝が落ち、GLP-1開始前よりも太りやすい体質になっています。それまで抑制されていたジャンクフードやアルコールへの渇望が再燃します。

また再開すればいいのでしょうが、ウゴービ(=オゼンピック)やゼップバウンド(=マンジャロ)が保険診療で肥満治療として処方される場合、処方の最大期間は1年4~5か月程度です。もう少し長く認められる場合もあるという噂もあるのですが、薬価が高い薬ですから、そう簡単には認められないはずです。一時的に認められたとしても生涯にわたり保険診療で処方を続けることはまずできません(他方、糖尿病でこれらが処方される場合は、かなりの長期間保険診療での処方が可能です)。

医学誌「The BMJ」2026年1月7日号に掲載された興味深い論文「体重管理薬中止後の体重増加:系統的レビューとメタアナリシス(Weight regain after cessation of medication for weight management: systematic review and meta-analysis)」を紹介しましょう。

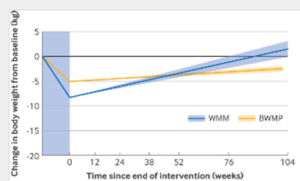

結論は「GLP-1を中止した人は、従来の方法(食事療法や運動療法)でダイエットした人よりも早く体重が戻るどころか、元の体重よりも増える」です。オックスフォード大学の研究者らは、オゼンピック(=ウゴービ)かマンジャロ(=ゼップバウンド)を少なくとも1年間使用していた人を対象とした既存の研究を検証し、多くの人が恐れていた(しかし予想していた)この事実を明らかにしました。ダイエットを中止してから12ヶ月後、彼(女)らは元の体重のほとんどを取り戻し、18ヶ月後には元の体重を超えることが分かったのです。

上記論文に掲載されていたグラフを転載。青のラインはGLP-1内服を中止したときの体重増加。黄は従来のダイエット(食事療法や運動療法)を中止したときの体重増加。従来のダイエットに比べてGLP-1では中止後のリバウンドが早期から起こり、約1年半後にはダイエット前の体重を超える

ダイエット終了後の月間の体重増加量は、GLP-1使用者は従来のダイエット実施者よりも月間0.3kg早く、従来のダイエット実施者がダイエット終了後3.9年でダイエット前の体重に戻るのに対し、GLP-1使用者は1.7年で元に戻ることが分かりました。さらに興味深いことに、血圧、コレステロール、血糖値などもリバウンドすることが明らかとなりました。

ここまではっきりとこの”悪夢”を示されると、GLP-1ダイエットの最大の欠点は、抑うつ状態や筋肉量低下よりもむしろ「中止後体重が元に戻るどころかダイエット開始前よりも悪化すること」だと言えそうです。上述したように、GLP-1ダイエットには長所がいくつもあります。しかし、いずれやめねばならないことを考えると安易には手を出すべきでないとも言えそうです。これからGLP-1ダイエットを検討する人は「夢は必ず覚める」と考えておいた方がいいでしょう。

投稿者 | 記事URL

2026年1月8日 木曜日

2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性

戦後ドイツ・エンターテインメント界の象徴的存在とも言われている双子の歌手、アリス・ケスラーさんとエレン・ケスラーさんが89歳で他界しました。二人とも死因は「自殺」です。

私自身はケスラー姉妹について詳しいわけではないので、報道から紹介すると、一卵性双生児の2人は1950年代に東ドイツから脱出し、国際的なスターダムにのし上がりました。フランク・シナトラ、フレッド・アステア、サミー・デイビス・ジュニアといった当時の巨匠たちと共演したこともあるようです。ドイツのみならずフランス、米国などでも活躍し、特にイタリアでは大変な人気を誇り、美しく長い脚と魅力的なダンスパフォーマンスから「国民の脚=le gambe d’Italia=the legs of the nation」と呼ばれていたそうです。

仲睦まじい二人の自殺と聞けば、日本人なら「心中」(あるいは無理心中)という言葉を思い浮かべます。実際、報道をみる限り、この自殺は「心中」と呼んでいいと思います。ただし、我々が思い浮かべる心中と異なるのは、現場には医師と弁護士がいたことです。つまり、これは「安楽死」の一種です。

ここで混乱を避けるために言葉の整理をしておきましょう。過去のコラム「私が安楽死に反対するようになった理由(前編)」でも尊厳死と安楽死の違いについて触れましたが、ここではより細かく分類してみましょう。そのコラムでは安楽死の英語をmercy killingとしましたが、今回はより専門的な用語のeuthanasiaを用います。

・尊厳死(Death with Dignity):助かる見込みのない状態で「人工呼吸器をつけない」「点滴をしない」など。日本でも一定の条件を満たせばたいていの場合合法

・消極的安楽死(Passive Euthanasia):最も分かりやすい例が「人工呼吸器を外す」。日本でもいくつかの条件を満たせば合法

・医師による自殺ほう助(Physician-Assisted Suicide = PAS):他に「Physician-Assisted Dying = PAD」、「Medically Assisted Suicide」、「Self-administered euthanasia」などの表現もある。医師の処方した薬を飲む、致死薬の点滴のスイッチを入れるなど。スイスの安楽死はこの方法

・積極的安楽死(Active euthanasia):医師が毒薬を投与する方法。オランダとカナダが有名。他には、ベルギー、ルクセンブルク、コロンビア、スペイン、ニュージーランドでも認められている

話をドイツにうつしましょう。「ドイツで安楽死」という話はあまり耳にしません。少なくとも「スイスで安楽死」の方がはるかに有名です。というより、スイス以外でこの安楽死ができる国や地域はさほど多くありません。スイス、ドイツ以外では米国のいくつかの州と地域(ハワイ、カリフォルニア、コロラド、メイン、モンタナ、ニュージャージー、ニューメキシコ、オレゴン、バーモント、ワシントン、ワシントンDC)くらいです。

スイスが有名なのは1942年から実施されているという「歴史」に加え、外国人にも門戸を開いているからです。他方、ドイツと米国ではおそらく対象者は現地で生まれ育った人に限定されているはずです。もしも限定されていなければ大勢の移民が希望することになりかねないでしょう(ドイツも米国も共に移民の多い国です)。

しかしながら、今後このタイプの安楽死が世界的に広がっていくのではないかと私は予想しています。

2022年9月、仏国の映画監督リュック・ゴダール氏がスイスで安楽死を遂げました。安楽死の理由について、当初は「特に病気がないけれど人生に疲れたから」あるいは「人生でやり残したことがないから」などと報道されましたが、実際にはこれは誤りで「multiple invalidating illnesses(複数の障害を伴う病気)に罹患していた」と、本人の弁護士により発表されました。

一方、2025年11月に二人そろって自殺したケスラー姉妹は、英紙The Independentによると、「もはや生きることを望まなかった。共に人生を終えることを選んだ」(no longer wanted to live. had chosen to end their lives together)とコメントしています(ただし正確なドイツ語の表現は不明。この英訳はThe Independentによるもの)。

ゴダール監督の場合は当初は「人生に疲れたから」などと報じられていましたが、事実は「病に対する苦」でした。実際、スイスで安楽死(上記の「医師による自殺ほう助」)が認められるのは、「治る見込みのない病気があるときのみ」で「人生に疲れたから」では安楽死できないと言われています。ところが、ケスラー姉妹は正真正銘の「病気を原因としない安楽死」を遂行できたのです。

もしも日本で国民的スターの一卵性双生児がいたとして「二人で共に死ぬことにしました」といって自殺をすればどうなるでしょう。おそらく、どこかでひっそりと自殺をして後から遺書が見つかった、ということであればその二人を非難する声は上がらないでしょう。

では、医師の目の前で、医師が処方した毒薬を飲んでその2人が自殺(安楽死)をすればどうなるでしょう。おそらくその医師は強烈な批判に晒されるでしょう。

ケスラー姉妹が実行したこのタイプの安楽死はドイツではどのように捉えられているのでしょうか。私はドイツ語が読めないために情報源が限られてくるのですが、ドイツの英字新聞「DW」から抜粋してみます。

・ドイツのDGHS(German Society for Humane Dying=ドイツ人道的死の協会=Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben)によると、2024年にはドイツ全土で約1,200人がこのタイプの安楽死で死を遂げた

・ドイツ統計局(German Statistical Office)によると、2024年の自殺者数は10,372人で、過去10年間の平均より7.1%の増加。前年と同様、自殺は全死因の1%

・2015年に導入された刑法第271条では「自殺ほう助を行った者は最長3年の懲役刑に処せられる」と規定されていた。つまり医師による自殺ほう助は違法だった。しかし、2020年、ドイツ連邦憲法裁判所は、この刑法第271条を違憲とする歴史的判断を下し、この司法判決によりケスラー姉妹のような安楽死が認められるようになった

・しかしこの安楽死に慎重な意見もある。元保健大臣の中道左派の社会民主党のKarl Lauterbach氏は「自殺ほう助を受ける人が、意思決定能力を損なう精神疾患を患っていないという確証がない」という理由で現在のルールは倫理的に容認できないと考えている

・2023年、ドイツ連邦議会は自殺ほう助に関する規制について議論し、自殺防止強化のための決議を賛成多数で採択した。2025年、政府は自殺防止法案を提出し、現在も検討されている

つまり、現時点ではケスラー姉妹が実行したような自殺ほう助による安楽死は合法であるものの、根強い反対意見もあって今後の行方は分からない、という状況のようです。

しかし、現行ルールでは、医師が積極的に手を下す積極的安楽死を違法としながら、病気がなくても単に「人生に疲れた」というだけで医師が致死薬を処方することができ、少なくともそれに反対する大きな世論はないわけです。今後他の国や地域にもこの考えが広がる可能性はあるでしょう。

私自身は過去のコラム「私が安楽死に反対するようになった理由(後編)」で述べたように、「人間には自殺する自由がない」という考えに至りました。しかし現在のドイツでは「人間には生きる義務はなく自殺の自由も認められる」と考えられているというわけです。

投稿者 | 記事URL

2025年12月27日 土曜日

2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

ベンゾジアゼピンが認知症のリスクを上げるのか上げないのか。この問題については本サイトでも繰り返し取り上げています。2024年7月の医療ニュース「べンゾジアゼピンは脳を萎縮させる」では、認知症のリスクはともかく、ベンゾジアゼピンが脳を萎縮させるとした研究を紹介しました。

この度、カナダから「ベンゾジアゼピンはやはり認知症のリスクを上げる」とした論文が医学誌「Journal of the Neurological Sciences」2025年12月15日号に「ベンゾジアゼピンと認知症の関連性:カナダの健康調査と医療行政データベースを用いた症例対照研究(Association between benzodiazepines and dementia: A case-control study from Canadian health surveys and medico-administrative databases)」というタイトルで掲載されました。

研究の対象者はカナダのデータベース「Canadian Community Health Survey」から抽出されています。結果は以下のとおりです。

・50歳以上の認知症の患者1,082人と認知症を発症していない人4,262人を比較すると、ベンゾジアゼピンの使用が認知症に関連していることがわかった。ベンゾジアゼピンの使用で認知症の発症リスクは1.65倍(オッズ比1.65)となっていた。

・認知症のリスクは、作用時間が長い(半減期が長い)ベンゾジアゼピンでより高かった(作用時間が長いベンゾジアゼピンでのリスクは2.81倍、中程度のベンゾジアゼピンでのリスクは1.57倍)

・使用期間が短期であっても、長期であっても認知症のリスクは上昇していた

************

過去のコラム「認知症のリスクになると言われる3種の薬」で紹介した研究のように、「ベンゾジアゼピンは必ずしも認知症のリスクを上げない」とするものもたしかにあります。ですが、おしなべて言えば「リスクだ」とする研究の方が優勢なような気がします。

谷口医院の経験でいっても、高齢者のベンゾジアゼピンの使用は認知機能を低下させ、生活の質を落としているようにみえます。やめればとたんに眠れなくなりますから、患者さんは最初は抵抗を示すことが多いのですが、それでもまずはリスクを知ってもらい、ついで他の安全な睡眠薬に置き換えていく治療をする必要があります。

谷口医院の過去19年の歴史からいえば、たいていはうまくいきます。

投稿者 | 記事URL

2025年12月18日 木曜日

第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

うつ病や不安症に比べると「イライラ」はさほど病気として認識されていないかもしれません。また、そのような症状で医療機関を受診すべきでないと考えている人もいるようです。しかし、谷口医院でいえば、「イライラ」で受診する人は決して少なくありません。「イライラ病」という表現は一般的でなく、医学用語では「易刺激性」と呼ぶのですが、言葉の問題はどうでもよいので本コラムでも「イライラ」で統一します。今回はイライラの原因、そして私が考える“特効薬”を紹介します。

イライラの原因でまず除外しなければならないのは別の疾患が原因のイライラです。

頻度は少ないものの忘れてはならないのが「トキソプラズマ」です。トキソプラズマは「トキソプラズマ原虫 (Toxoplasma gondii)」と呼ばれる微生物による感染症で主にネコや非加熱の肉から感染します。国立健康危機管理研究機構によると、世界では3人に1人がトキソプラズマに感染していて、ブラジル、ドイツ、フランス、インドネシアなどで感染率が高く、日本では約1割が感染しています。10人に1人が感染しているならこの感染症で悩んでいる人は多そうですが、実際にはそういません。なぜなら健常者は感染してもたいてい発症しないからです。脳炎や網脈絡膜炎などから診断がつくのですが、私の経験でいえばそういう事態になるのはたいていHIV陽性で未治療の人です。しかし、HIVが陰性であれば心配ないのかというとそういうわけでもなく、妊娠中に感染すると胎児は正常に育ちません。妊娠中にネコに触れてはいけないと言われるのはそのためです。

そのトキソプラズマがイライラを起こすという研究があります。2016年に医学誌「The Journal of Clinical Psychiatry」に掲載された「トキソプラズマ感染症:精神疾患患者における攻撃性との関連(Toxoplasma gondii Infection: Relationship With Aggression in Psychiatric Subjects)」です。間欠性爆発性障害(=intermittent explosive disorder)と呼ばれる、いわば「突然キレる」病気があって、この障害を有している人はトキソプラズマに感染していることが多いことが示されたのです。

尚、トキソプラズマについてはこの話も含めて、2018年の「医療プレミア」に計3回にわたりコラムを書いたことがあるので興味のある方はそちらを参照ください(すべて無料です)。

実際に「イライラする原因がトキソプラズマだった」と展開していく事例はさほど多くないのですが、比較的頻度の高い疾患もあります。その代表は甲状腺機能亢進症です。私の経験でいえば、「大好きなはずの飼い犬の鳴き声にイライラさせられる」という訴えで受診した30代の男性が甲状腺機能亢進症によるものだったことがあります。

甲状腺機能亢進症よりも罹患者がはるかに多いのが甲状腺機能低下症です。橋本病がもたらすことで有名なこの疾患は女性の方が圧倒的に多く、ときにうつ病と誤診されていることがあります。甲状腺機能低下症の患者さんに治療(=甲状腺ホルモン内服)をすると、突然元気になることがよくあります。体重が減り、便秘が治り、性格が明るく活発になり行動に変化が現れます。若い女性は治療で体重が減少したことを喜び、さらに薬を増やしたいと希望することもあります。しかし危険が待っています。甲状腺ホルモンを増やし過ぎたとき、あるいは増やさなくても自然に機能低下が回復した場合には甲状腺ホルモンの値が上がりすぎてイライラし始めるのです。

PMS(月経前症候群)や(女性の)更年期障害といった女性ホルモンの低下、あるいはアンバランスが生じたときにもイライラが起こり得ます。これは男性からは理解されにくいことが多く、ときに上司や顧客への暴言やパートナーとの破局、あるいは家庭崩壊につながることもあります。イライラは抑えがたく、本来理性的でこれまでの人生で不平不満などほとんど口にしたことがないような女性が、突然理不尽な怒りを大切な人にぶつけてしまうのです。PMSや更年期障害の治療には様々なものがありますが、イライラが出現した場合は(ピルやLEPと呼ばれるものも含めて)エストロゲン(女性ホルモン)の内服や貼付が最も有効です。文献的にははSSRIと呼ばれる抗うつ薬も効果があるとされていますが、谷口医院の過去19年の歴史でいえば、SSRIが有効だった事例はさほど多くなく全体の1割程度です。

薬剤性のイライラも疑わねばなりません。谷口医院の経験でいえば、SSRIやSNRIでイライラが生じていた事例がありました(これらはイライラに有効とされていますが、その逆にイライラを悪化させたり促したりすることもあるのです)。他にはADHDで用いるアトモキセチンも起こり得ます。以前ADHDの治療によく使われていたコンサータなどの覚せい剤類似物質はもっと高頻度に起こします。もちろん違法薬物としての覚せい剤でもイライラが起こります。ステロイドにも注意しなければなりません。最近は生物学的製剤の普及で、関節リウマチやその他膠原病でステロイドを使う機会は減りましたが、それでもステロイド長期使用が原因のイライラは珍しくありません。低血糖が生じたときにもイライラすることがあります。糖尿病の薬が効き過ぎているときや、インスリノーマなど低血糖を起こす疾患にも注意が必要です。

さて、こういった他の疾患や薬剤からのイライラが否定された場合にはどういった原因を考えればいいのでしょうか。まずはすべてのイライラが異常ではないことを認識しましょう。おそらくイライラは人類が、あるいは少なくとも哺乳類が進化を遂げる上で必要な脳の活動だったはずです。実際、レバーを押すと報酬がもらえるように訓練したマウスに報酬を与えないことでイライラを起こすことができ、それを続けるとレバーをより強く長く押すことを示した研究があります。この現象、まるでなかなか来ないエレベーターのボタンをイライラしながら何度も押す大阪人のようです(この現象は大阪特有だと聞いたことがあります。真相は定かではありませんが)。

このマウスや大阪人が異常かというと、おそらくそうではないでしょう。したがって治療の対象にはなりません(周囲の人たちからは「治療を受けろ」と言われているかもしれませんが)。この程度のイライラは日常生活で多くの人が自覚しているのではないでしょうか。2024年に米国の成人42,739人を対象に実施された調査では、参加者の平均イライラ度は5(全くイライラしない)から30(常に非常にイライラしている)までの尺度で13.6でした。女性、若年、低学歴、低収入でイライラ度が高いという結果が出ています。しかし、この調査では無視できない結果が導かれています。イライラのスコアが高いと自殺のリスクが上昇することが示されているのです。尚、イライラが自殺のリスクになるとする論文は2020年に医学誌Neuropsychopharmacologyにも掲載されています。

イライラしたとき、脳内ではどのような変化が起こっているのでしょうか。それを検証した論文によると、イライラしやすい子供では報酬処理の領域である線条体が活性化していました。また、課題遂行に重要な神経領域で異常な反応が見られることが分かりました。イライラすれば集中力が低下することが脳科学的に証明されたことになります。さらに別の論文では、イライラしやすい子供は扁桃体に異常な活動が見られることが示されています。これらの研究から、子供がイライラしたとき、その責任は本人にあるのではなく、脳が反応するからやむを得ないのだと考えるべきではないでしょうか。そして、成人を対象とした研究は見当たりませんが、おそらく成人の脳にも同様なことが起こっているでしょう。とすると、脳内の神経活動は理性ではコントロールできませんから、イライラしている人がいればその人を責めるのではなく、他の臓器疾患を気遣うように、その人の脳内の神経活動を慮るべきではないでしょうか。

冒頭で、イライラはうつ病や不安症に対して軽視されているのではないかという問題提起をしましたが、実際にはイライラはうつ病や不安症がある人がよく苦しめられています。おそらくこの3つには密接なつながりがあり、さらにはADHDなどの神経発達症や他の精神疾患とも関連している場合が多いと言えます。また、谷口医院の経験でいえば、イライラはおそらくPTSD(やPTSDの診断がつかなくても過去の凄惨な体験)にも関連しています。結局のところ、うつ、不安、イライラ、その他あらゆる精神症状は同時に診ていかねばならないのです。これが谷口医院で様々な精神疾患をみてきた現在の私の考えです。

では治療はどうすればいいのでしょうか。すでに述べたようにSSRIやSNRIが有効な事例はそんなに多くありません。女性の場合はホルモン剤が奏功することが多いのですが、血栓症の既往などで使用できないこともあります。ベンゾジアゼピンやメジャートランキライザーはベネフィットよりもリスクの方が大きい場合が多すぎます。結局のところ、これら薬剤を少量使ったり、漢方薬、あるいはスルピリドという古典的な抗うつ薬をいろいろと試しながらその人にあった治療法を探していくことになります。ただし、谷口医院の経験でいえば薬よりも「人」の方がはるかに有効です。最も分かりやすい例は理想的なパートナーと巡り合ったことで精神症状が大きく改善するケースです。

登場が望まれている薬が「オキシトシンの点鼻薬」です。オキシトシンは愛情ホルモンと呼ばれることもある、人を穏やかな気持ちにさせるホルモンで、海外では授乳分泌薬として使われることもありますが、イライラ薬としては承認されていません。日本で研究が進んでいるとされていますが現時点では実用化の目途はたっていないようです。

ならば天然のオキシトシンを自ら”製造”すればいいわけです。どうすればいいか。オキシトシンはロマンスが進行すれば分泌量が増えることが分かっています。ロマンスが始まったときには興奮系のホルモンが大量に放出され、ドキドキ・ワクワクがしばらく続き、その次のフェーズに入るとオキシトシンに置き換わり長期にわたり分泌量が増えるとされています。ですから、イライラを防ぎたければ、信頼できて一緒にいるだけで平和的な気持ちになれるパートナーを見つけるのが最善です。パートナー以外でも、例えば、友情や親子の愛情、あるいはペットとの絆でもオキシトシンは分泌されるはずです。

と考えると、イライラの最大のリスクは孤独や孤立なのかもしれません。

投稿者 | 記事URL

2025年12月14日 日曜日

2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

他の医師からは絶賛され、極めて多くの人が内服していて、しかも効果を実感しているのだけれど、私が以前から危険性を主張しているのがいわゆる「PPI」(=プロトンポンプインヒビター)と呼ばれる胃薬です。本サイトではこれまでも、PPIが認知症、脳梗塞、骨粗しょう症、糖尿病、腸炎、新型コロナウイルスなどのリスクになるとする研究について紹介してきました。今回は、そのPPIが高血圧のリスクにもなるという論文を紹介します。

論文は医学誌「BMJ Open」2025年11月27日号に掲載された「PPIと高血圧の関連性:VigiBaseを用いた記述的および不均衡性解析(Association between exposure to proton pump inhibitors and hypertension: a descriptive and disproportionality analysis of VigiBase)」です。

結論は「ランソプラゾール以外のPPIは高血圧を発症するリスクがあり、服薬量が多ければ多いほどリスクが高い」となります。研究の方法はデータベースの解析です。論文著者らはWHOの薬物関連のデータベース「VigiBase」を用いてPPI使用と高血圧の関連性を調べました。具体的な数値は以下の通りです。

・PPIが原因となったと考えられる高血圧は26,587人

・オメプラゾール、エソメプラゾール、ラベプラゾール、pantoprazole(日本未発売)、dexlansoprazole(日本未発売)は高血圧のリスクとなっていた

・ランソプラゾールのみは高血圧との関連がなかった

・PPIの薬剤服用量が多いほど、また服薬期間が長いほど高血圧のリスクが上昇していた

・ただし、これらは統計学的有意性は認められなかった

************

過去に繰り返し述べているように、他院から当院にうつってくる患者さんでPPIを内服している人にこういったリスクの説明をした上で他の胃薬に変更してもらうことがあります。ほとんどの場合、その変更した薬で胃症状のコントロールができています。一部には再びPPIに戻さざるを得ない事例もありますが少数です。

医療ニュース

2020年10月31日 胃薬PPIは糖尿病のリスクにもなる

2020年8月6日 胃薬PPIは新型コロナのリスクになる

2019年12月28日 やはり胃薬PPIは認知症のリスクを増やすのか

2017年1月25日 胃薬PPIは細菌性腸炎のリスクも上げる

2016年8月29日 胃薬PPIが血管の老化を早める可能性

2016年12月8日 胃薬PPI大量使用は脳梗塞のリスク

2018年4月6日 胃薬PPIは短期使用でも骨粗しょう症のリスクに

2017年4月28日 胃薬PPIは認知症患者の肺炎のリスク

2017年1月23日 胃薬PPIは精子の数を減らす

2017年11月15日 ピロリ菌除菌後の胃薬PPI使用で胃がんリスク上昇

はやりの病気

第151回(2016年3月) 認知症のリスクになると言われる3種の薬

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?

- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ

- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性

- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

月別アーカイブ

- 2026年2月 (4)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (5)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (9)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (4)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (4)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (4)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (4)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (6)

- 2018年3月 (7)

- 2018年2月 (8)

- 2018年1月 (6)

- 2017年12月 (5)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (7)

- 2017年7月 (7)

- 2017年6月 (7)

- 2017年5月 (7)

- 2017年4月 (7)

- 2017年3月 (7)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (8)

- 2016年12月 (7)

- 2016年11月 (8)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (8)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (7)

- 2016年6月 (7)

- 2016年5月 (7)

- 2016年4月 (7)

- 2016年3月 (8)

- 2016年2月 (6)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (7)

- 2015年10月 (7)

- 2015年9月 (7)

- 2015年8月 (7)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (7)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (7)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (7)

- 2014年12月 (8)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (8)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (7)

- 2014年6月 (7)

- 2014年5月 (7)

- 2014年4月 (7)

- 2014年3月 (7)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (7)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (7)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (175)

- 2013年7月 (411)

- 2013年6月 (431)