ブログ

2025年9月21日 日曜日

2025年9月21日 カンジドザイマ(カンジダ)・アウリスの恐怖

幸い日本ではまだアウトブレイクは起こっていませんが、入院患者にとってはかなり恐ろしい感染症の流行が欧州で始まっています。その名は「カンジドザイマ・アウリス(Candidozyma auris)」、以前は「カンジダ・アウリス(Candida auris )」と呼ばれていた真菌症(カビの仲間)です。

この感染症の何が怖いか。まず1つ目にその致死率の高さが挙げられます。感染者の約6割が90日以内に死亡するのです。そして、この感染症が怖い2つ目の理由は、現在流行しているのが欧州諸国であることです。過去10年間で少なくとも欧州18ヵ国で報告されています。

例えば、エボラ出血熱はそのときの流行株の種類によりますが致死率は軒並み50%を超えます。よって、恐ろしい感染症だと言えるのですが、アフリカ大陸に渡航しない限りは恐れる必要はありませんし、仮に渡航したとしても現地の人たちと同じように過ごさない限りはさほど心配する必要はありません。他方、カンジドザイマ・アウリスは現在先進国の欧州で流行しており、感染者の6割は3ヶ月以内に死亡するというのです。

この感染症の歴史はさほど古くありません。世界第一号は我が国です。国立健康危機管理研究機構(JIHS)によると、カンジドザイマ・アウリスは2009年に日本で初めて報告されました。2005年に慢性中耳炎を患った患者の耳漏から検出されたのです(尚、現在欧州疾病予防管理センターを含む世界の公的機関やメディアでは「カンジダ」ではなく「カンジドザイマ」と呼んでいますが、日本の官公庁は依然「カンジダ」としています)。その後、6大陸40ヵ国以上から報告されています。

薬が効きにくいことから、2022年にはWHO(世界保健機関) が「病原性の高い真菌リスト(Fungal Priority Pathogens List, 2022)」で最も優先度の高いグループに指定しました。そのグループにはカンジドザイマ・アウリスを含め下記の4つの真菌症が指定されています(尚、この時点ではWHOも「カンジドザイマ」ではなく「カンジダ」としています)。

・Cryptococcus neoformans(クリプトコッカス・ネオフォルマンス)

・Candida auris(カンジダ・アウリス)

・Aspergillus fumigatus(アスペルギルス・フミガタス)

・Candida albicans(カンジダ・アルビカンス)

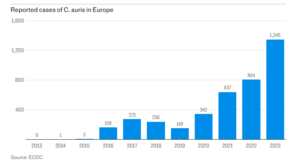

欧州疾病予防管理センター(ECDC)によると、2013年から2023年の間に、欧州では4,012人がカンジドザイマ・アウリスに感染しました。2023年だけで1,346件の症例が報告され、前年比で67%の増加となります。

感染する場所は「医療機関」、つまりこの感染症は院内感染で広がります。健常者に感染しても通常は重症化しませんが、がんや糖尿病といった基礎疾患があれば一気に悪化することがあります。カンジドザイマ・アウリスが広がるのは血液、脳、脊髄、骨、耳、肺、腎臓など多臓器に渡ります。薬はほとんど効きません。

また、医療機器を含むいろんな物の表面で長期間生存し、ほとんどの消毒剤にも耐性があります。英国の調査では、院内のラジエーター、窓枠、シンク、体温計、血圧計、聴診器などの医療機器の表面にも棲息していたことが分かりました。

EU諸国で初めてカンジドザイマ・アウリスが報告されたのは2016年のスペインです。バレンシアの病院のICUで治療を受けていた4人から検出され、その後数ヶ月間に院内の感染者数は140人にまで増加しました。同じ年、ロンドンのRoyal Brompton病院では、カンジドザイマ・アウリスにより3人が死亡し、さらに50人が感染し、ICUを閉鎖せざるを得ませんでした。その後、少なくとも欧州18ヵ国で報告があり、スペイン、英国以外では、ギリシャ、イタリア、ルーマニア、ドイツで感染者数が増加しています。最近では、キプロスとフランスでも感染拡大が報告されています。

カンジドザイマ・アウリスはなぜこんなにも広がりやすいのでしょうか。まず、検査は簡単にはできず診断が極めて困難です。上述したように、医療機器、窓枠、シンクなどほとんどどこででも棲息できて、消毒薬が効かないことも理由のひとつです。また、気温上昇により、繁殖しやすくなっていることも原因となっているのでしょう。

今後、カンジドザイマ・アウリスによく効く抗真菌薬は開発されないのでしょうか。実は、抗真菌薬というものは抗菌薬よりもさらに開発が困難であり、欧州当局で承認された新しい抗真菌薬は過去10年間で4種類しかありません。日本で報告された事例では、幸いなことにミカファンギン、カスポファンギン、アムホテリシンBといった従来からよく使われる抗真菌薬が有効であったようですが、欧州のように、今後これらが効かないタイプのカンジドザイマ・アウリスが登場するのも時間の問題だと私は考えています。

2025年9月11日The Telegraph 「Drug-resistant fungus spreading rapidly in European hospitals」より

投稿者 | 記事URL

2025年9月18日 木曜日

第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実

週刊誌などのメディア媒体やテレビ局からの取材依頼が来たとき、私は断ることが多いのですが(自分が言ったことが曲解して報道されることがあるからです)、例外的に長期連載を引き受けているのが、毎日新聞の「毎日メディカル(旧・医療プレミア)」と「日経メディカル」の連載です。毎日新聞は連載開始から10年を超え、日経メディカルの方も7年以上になります。

記事を書くときに気になるのが、製薬会社や食品メーカーに対する否定的コメント(要するに「悪口」)をどこまで書いていいか、あるいは名指しにしていいか(「某○○社」などの表現にしなくていいか)ということです。もちろん、悪口自体は言う方も気持ちのいいものではありませんから、できればそのような内容のコラムは書きたくないわけですが、放っておいてはマズイもの、つまり真実を知ってもらわねば困るような内容については書かざるを得ません(「書かなければならない」という衝動を抑えきれなくなってきます)。

毎日新聞と日経メディカルを比較したとき、以前はどちらかといえば日経メディカルの方が思い切った表現を許してくれるかな、と感じていたのですが、最近はそうでもなくて、毎日新聞から意外な対応(これは「いい意味」です)をされることもあります。

印象的だったのが2025年8月18日に公開した「夏になると、血糖値が急上昇? 原因は『健康によいから』『夏バテ防止に』と飲み続けていた〇〇〇だった!」で(「毎日メディカル」の記事は無料です)、大塚製薬と大正製薬を名指しで非難しました。脱稿し提出するときには「この原稿はこのままでは使えないだろう」と考えていたのですが、意外なことに「まったく問題なし」でした。それどころか、悪口を言っている商品「ポカリスエット」と「リポビタンD」については編集者がわざわざ写真撮影をしてそのページに掲載してくれたのです。この記事、たぶんいずれかのメーカーから(あるいは両社から)毎日新聞にクレームが来ていると思うのですが、私のところには知らされていませんから毎日新聞社がうまく対応してくれたのでしょう(スポンサーから外れなければいいのですが……)。

対照的なのが日経メディカルで、該当記事は9月17日に公開された「HbA1cを12.8%へ押し上げた『健康ドリンク』」です(日経メディカルを閲覧できるのは医療者限定)。短期間で糖尿病がものすごく悪化した男性患者さんの事例を取り上げています。先に毎日新聞の記事が公開されていたこともあり、今回も製品の実名を載せてもらえるだろうと”犯人”のドリンクをそのまま商品名で記載した原稿を送ったところ、結果はNG。コラムは採用されたものの商品名は隠すことになりました。

ここで簡単に、短期間で重症の糖尿病をもたらせたそのドリンクについて紹介しておきましょう。一応先に断っておくと、この男性はこの1本555mLの健康ドリンクを毎日4~5本飲んでいました(少量摂取なら糖尿病を起こさなかった可能性もあります)。ドリンクに含まれる有害と思われる物質は「砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)」、「甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)」、「カラメル色素」の3種で、これら3種は成分表の「炭水化物」に相当します。「炭水化物」の正体がこれら3種の甘いものであることを見抜くのは困難だと思われますが、わざとそのように分かりにくい表記にしているのでしょう。「炭水化物」(=これら3種の甘いもの)が100mLあたり4g含有されていると書かれていますから、555mLだと22.2グラム。仮にこれがすべて砂糖だとすると、1本あたり7.4個の角砂糖が入っている計算になります。このドリンク、「低カロリー」と謳われていますが、はたして角砂糖7.4個が低カロリーと呼べるでしょうか。

尚、「砂糖換算はおかしいのでは? 人工甘味料も含まれるじゃないか」という反論に答えておくと、人工甘味料も砂糖と同様、糖尿病や肥満をもたらせることを示した研究は多数あります。詳しくは「毎日メディカル」「カロリーゼロでも太る? やせたいなら、食べてはいけない『人工甘味料』」を参照ください。

さて、この男性の場合、このいかにも健康的な商品名の健康ドリンクを箱ごと購入して毎日4~5本飲んでいました。1本あたり7.4個の角砂糖と考えれば、5本では毎日37個の角砂糖を食べていた計算になります。短期間で糖尿病が劇的に悪化したのも無理もありません。

気の毒なことに、この男性、この健康ドリンクを「夏バテ防止の目的」で飲んでいました。ウェブサイトには「(前略)「体内効率設計」に基づき、「アルギニン」「シトルリン」の2つのアミノ酸と、「ビタミンC」「クエン酸」を配合。レモン&アセロラ味の甘酸っぱいおいしさ。(無果汁)低カロリー」と書かれているわけですから、そう考えるのも無理もありません。

しかし、おそらくこの男性も飲み続けているうちに、(私や看護師には話していませんが)「ちょっとおかしいぞ……」と感じていたのではないかと私は疑っています。なぜなら、この男性、「最近のどが渇いて仕方がない。いくら水分を摂っても夜中に何度もトイレに行かねばならない」と言っていたからです。口渇や頻尿は糖尿病の症状そのものですが、体重はむしろ減ってきていました。だから、「糖尿病なんかであるわけがない」と考えただけでなく、最初のうちはまさか健康目的で飲んでいるドリンクが”犯人”などとは思いつかなかったのでしょう。

この体重減少は危険な兆候です。尿検査をすればケトン体が強陽性。これはインスリンの働きが低下して、体内の脂肪を分解してエネルギーを取り出していることを示しています。もう少し進行すると命に関わる状態にもなるはずです。男性は元気だと言っていましたが、おそらく間一髪のところで間に合ったのでしょう。このライフスタイルを続けていれば命も危なかったと予想されます。

さて、では、男性は「この健康ドリンクは危ない」と薄々気付いていたのにも関わらず、なぜやめることができなかったのか。それはおそらく砂糖の「依存性」です。実は砂糖には強烈な依存性があり、やめようと思ってもやめられないのです。精神疾患の診断と分類に使われる国際的基準「DSM-5」で定められる「薬物乱用基準」というものがあって、下記11の基準をいくつ満たすかで重症度が判定されます。6つ以上で「重度の物質使用」とみなされます。

#1 適切な量または期間を超えて物質を摂取する

#2 物質の使用を減らしたい、またはやめたいと思っても、それができない

#3 物質の入手、使用、または回復に多くの時間を費やす

#4 物質を使用したいという渇望と衝動がある

#5 物質使用のために、職場、家庭、または学校ですべきことを行えない

#6 人間関係に問題が生じても、使用を続ける

#7 物質使用のために、重要な社会活動、職業活動、または娯楽活動を断念する

#8 危険にさらされても、物質を繰り返し使用する

#9 物質によって引き起こされた、あるいは悪化した可能性のある身体的または心理的問題があることを認識しているにもかかわらず、使用を続けること。

#10 望む効果を得るために、より多くの物質を必要とする(耐性がつく)

#11 離脱症状が現れる

英紙The Telegraphによると、砂糖はこれら11のすべての基準を満たすといいます。#5、#6、#7あたりはちょっと言い過ぎかな、という気がしますが、他の項目はのきなみ砂糖の依存性を表していると言えるのではないでしょうか。

毎日メディカルに(無料ですから)近々、「砂糖の有害性はなぜ何十年も隠蔽されてきたのか」、「砂糖が心疾患、がん(特に乳がん)、認知症などのリスクになること」などについてのコラムを掲載する予定なので、そういったことに興味がある方はそちらを読んでもらうとして、ここでは「砂糖はやめたくてもそう簡単にはやめられない依存性の強い物質」であることを強調しておきたいと思います。

しかし、砂糖は完全に止める必要はないにせよ、控えていかなければ残りの人生を台無しにしてしまうかもしれません。ではどうすればいいか。いずれ本サイト、毎日メディカル、日経メディカル、あるいはメルマガのいずれかで秘策を紹介したいと思います。

投稿者 | 記事URL

2025年9月15日 月曜日

2025年9月15日 猛暑は「老化」「早産」「暴力」「犯罪」「成績低下」などの原因

熱中症に罹患したことがある人のなかには「えっ、この程度の暑さで熱中症?」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。「外出していないのに」「外は曇っていたのに」「そんなに短時間で……」など、まさかその程度で熱中症で倒れるなどとはまったく考えていなかったという人は少なくありません。

そして、猛暑がやっかいなのは、頭痛、倦怠感などの狭義の熱中症をもたらすからだけではありません。他にも多くの疾患や症状のリスクがあります。しかも、それらも「えっ、その程度で?」というケースが思いのほか多いのです。ざっと挙げてみましょう。以下はすべて猛暑が原因となる症状です。

・イライラして気が短くなる。怒りっぽくなる

・認知機能が低下し、成績が低下する

・暴力が起こりやすくなり、犯罪が増える

(スパイク・リー監督『Do The Right Thing』は猛暑で人々が次第におかしくなっていく様子が描かれています)

・デッドボールが増える

・老化が促進され寿命が短くなる

これらはすでに下記のメディアで紹介しました(双方とも無料で読めます)。

〇「毎日メディカル」2025年9月1日「怖いのは熱中症だけじゃない! 猛暑は老化を加速する」

〇「医療プレミア」2024年7月29日「炎熱の地球を生き延びる知恵~その3・暑さで低下する脳機能 試験の成績は落ち、犯罪も増える?~」

今回は、これら2つのコラムで取り上げなかった論文を紹介したいと思います。

1つは「猛暑が老化を加速する」ことを支持する台湾の研究です。上記「毎日メディカル」のコラムでも台湾の研究を紹介しているのですが、それは2024年に発表された、対象者は2,084人と比較的小規模のものでした。最近、より規模の大きな研究が発表されました。

医学誌「Nature Climate Change」2025年8月25日号に「熱波による加速老化への長期的影響(Long-term impacts of heatwaves on accelerated ageing)」という論文が掲載されました。研究には台湾の24,922人のデータベースが用いられました。結果、猛暑下では年間0.023~0.031年、生物学的年齢が実際の暦よりも老化していたのです。

「年間0.023~0.031年」といわれてもピンときませんし、「その程度ならいいんじゃないの?」と感じられますが、この数字、論文によると、喫煙、飲酒、運動不足などの健康阻害リスクと同じだといいます。

では、どのような人がリスクになるのか。これは予想通り、肉体労働者や農作業従事者、そしてエアコンの少ない地域に住む人です。要するに、「年を取りたくなければ外出を控えてエアコンの効いた部屋で休んでおきなさい」ということです。しかし、上記「毎日メディカル」でも述べたように、そうすれば運動不足が促進され、どちらにしても老化が加速されてしまいます……。

もう1つ紹介したい研究は「猛暑が早産の原因になる」とするものです。医学誌「Nature Medicine」2024年11月5日号に論文「熱中症が母体、胎児、新生児の健康に及ぼす影響に関する系統的レビューとメタアナリシス(A systematic review and meta-analysis of heat exposure impacts on maternal, fetal and neonatal health)」が掲載されました。

この論文は、これまで66か国で発表された198件の研究を対象としたメタアナリシス(総合的に分析したもの)です。結果、出産前の1か月間に女性がさらされる平均気温が1℃上昇するごとに早産の確率が約4%増加することが分かりました。熱波に晒されれば早産の可能性は25%以上増加、さらに、高温への曝露は、死産のリスクを13%、先天異常のリスクを48%、妊娠糖尿病のリスクを28%増加させるといいます。

************

現在の夏はもはや昔のように「待ち遠しくてワクワクするシーズン」ではありません。真夏日には日中は自宅で過ごし、仕事を含め活動は夜間にシフトしていくような社会にすべきではないでしょうか。仕事のみならず、運動も日が暮れてからおこなえば運動不足にならずに済みます。日中の肉体労働や農作業に従事しなければならない場合は、「ひとりあたり1日〇時間まで、かつ年間△日まで」というようなルールを設け、リスクを社会全体で分けあうようにしていく政策が必要ではないかと思えます。

投稿者 | 記事URL

2025年9月9日 火曜日

2025年9月 人間に「自殺する自由」はあるか

本サイトで初めて「自殺」を取り上げたのは、まだ谷口医院を開院する前の2005年でした。「メディカルエッセイ」に3回連続で「自殺」をテーマとしたコラム(「なぜ日本人の自殺率は高いのか①」、「なぜ日本人の自殺率は高いのか②」、「なぜ日本人の自殺率は高いのか③(最終回)」)を公開しました。社会学者デュルケームの『自殺論』を引き合いに出し、日本で自殺者が多い理由を自殺が少ないタイと比較し、「階級社会」、「死体のタブー視」、「輪廻転生」などをキーワードにして、日本人の死生観や人生観についての私見を述べました。

20年前のこれらコラムでははっきりと言及していませんが、私は「日本人の自殺者は多すぎる。社会全体で減らしていくべきだ」という見解を述べてはいるものの、自殺を「否定」はしていません。つまり、私自身は「自殺否定者」ではないということです。

「自殺が罪」という視点は私にはなく、もちろん推奨したことはありませんが、「死者を悪く言ってはいけない」という価値観以上のもの、言葉にするなら「自殺はひとつの選択肢であり、自殺の自由は認められねばならない」という考えを持っていました。その根底にあるのが「他者に迷惑をかけるのでなければ個の自由は尊重されなければならない」という、いわばジョン・ロックにも通ずる自由論なようなものです。そして、この考えは私特有のものではなく、社会全体にこのようなコンセンサスがあったように感じていました。

実際、私が若き日々を過ごした80年代、90年代には自殺した人たちを悪く言うような意見はほとんど聞かれず(これは今でも同じではないでしょうか)、特に有名人の自殺の場合は神格化する風潮さえありました。もっとも、自殺した有名人の話で盛り上がるなどという悪趣味を有している人はそうおらず、自殺について積極的に話題にする人はあまりいないわけですが。

ただ、どういうわけか、私は「自殺」という現象に非常に興味があり、また「仲間を殺す」という事件にも強く惹きつけられました。「仲間を殺す」事件として、昔から私が最も関心を持っているのが1972年の「あさま山荘事件」です。連合赤軍の内部で「総括」と呼ばれる自己批判の名のもとに合計12人もの仲間が殺害されたこの事件について、私が概要をきちんと知ったのは1つ目の大学に入学した直後、1987年でした。わずか15年前に、社会をよくしようと立ち上がった若者らが、やがて憎しみ合うようになり「内ゲバ」の末、殺し合ったという現実。これ、かなり衝撃的な事件だと思うのですが、この事件をきちんと”総括”して教えてくれた大人たちは私が大学に入学するまでいませんでした。

入学して少したったときに、大学の先輩からあさま山荘事件という恐ろしい事件があったという話を聞いたのですが、その先輩もさほど詳しいわけではなく、当時はインターネットも登場しておらず、例えば大学の先生に聞けばよかったのかもしれませんが、80年代後半のあの当時は日本全体が浮かれていた時代で、そういう話を口にすることが野暮ったいというか、おかしな奴だと思われますから、結局、私も興味を封印することにしました(尚、その後も興味がなくならなかった私はこの事件を追い続けています。2022年のマンスリーレポート「『社会のため』なんてほとんどが偽善では?」でも一部述べています)。

しかし、「封印する」といっても、仲間が仲間を殺し合う、社会に絶望して自らの命を絶つ、といった現象への興味は捨てられません。情報収集に苦労しつつも(といってもインターネットの登場など夢にも思わず、当時は情報収集が骨の折れる作業が当然であり「苦労」とは感じていなかったのですが)、少しずつ、60年代から70年代にかけての学生運動や欧米での反戦運動などに関する知識が増えていきました。

『フランシーヌの場合』という歌を知っている人はどれだけいるでしょう。発売は1969年で歌い手は新谷のり子。当時は80万枚を売り上げ、学生運動に熱を入れる若者たちの間で相当盛り上がっていたそうです。フランシーヌのフルネームはフランシーヌ・ルコント、30歳のフランス人女性です。1969年3月30日、パリで焼身自殺を遂げました。ベトナム戦争などの世界の悲劇に対する抗議からの行動だったのです。私はこの話を過去にいろんな世代の人にふってみたことがあるのですが、興味を示した人はほとんどいません。当時、学生運動のど真ん中にいたはずの世代の人たちも「その話は、あまりしたくない……」という態度になります。たいていはその場の”空気”を読んで話をやめることになります。

「高野悦子」という名前に聞き覚えのある人はどれだけいるでしょうか。パリでフランシーヌが焼身自殺を遂げた約3ヶ月後、高野悦子は京都の山陰本線の二条駅から花園駅の間の貨物列車が走る線路に身を投げ自殺を遂げました。1949年に栃木県で生まれた彼女は立命館大学文学部に在学中でした。彼女が亡くなる直前まで綴っていた日記は、死後『二十歳の原点』として出版され、さらに映画化までされました。加えて、過去の日記が『二十歳の原点ノート』、『二十歳の原点序章』として出版されました。

私が高野悦子の存在を知ったのは、たしか1つ目の大学の4回生の頃でした。就職活動をしているときに、いろんな企業の人に会いに行き、もうそれはどの会社の誰だったかの記憶も曖昧なのですが、学生運動のなかで生じた葛藤や疑問から自殺した立命館の女子大生(当時は女子大学生/女性大学生がそう呼ばれていました)がいたという話を聞いたのです。その話だけでも当時のバブル経済真っただ中の平和な時代を過ごしていた私には衝撃的でしたが、その女子大生の日記がベストセラーとなり映画化までされたという事実に驚きました。

しかし、それ以来、私は様々な世代の人に「高野悦子って知ってる?」と尋ねてきましたが、「知っている」と答えた人はほとんどいません。さすがに立命館大学出身者なら知っているだろうと思って同大学の卒業生数人にも聞いてみましたが、誰も「知らない」と言います。もしかすると、知っていても「ただでさえ学生運動の暗いイメージがつきまとう立命館の印象を損ないたくない」と考えて嘘をついたのかもしれませんが……。尚、これは余談ですが、当時学生運動のメッカだった立命館大学の現在の姿には、もやはその面影は微塵もなく、関西でもっともファッショナブル、そして高偏差値大学へと変貌しました(対照的なのが私の出身の関西学院大学です……)。

フランシーヌも高野悦子も、英雄視しているわけではありませんが、彼女らの意思を毀損する気持ちは私には毛頭ありません。そして、社会に強い印象を残して命を絶ったのは彼女たちだけではありません。

「みんなちがって、みんないい」のフレーズが有名な詩人の金子みすゞはブロムワレリル尿素(ブロモバレリル尿素)を含む市販の鎮痛剤で死を遂げました。文字通り「みんなちがって、みんないい」を実践したと言えば不謹慎でしょうか。三島由紀夫、太宰治、川端康成、芥川龍之介など、自殺で人生を終えた文学者は少なくありません。「自殺の自由」という言葉を使うとき、私の脳裏にはまずフランシーヌと高野悦子の姿が浮かび、次いで数々の文学者の残像が脳内を駆け巡ります。彼(女)らを誹謗することなどできるはずがなく、その逆にどこか厳かな感情が芽生えるような気すらします。だから、自殺に賛成することはないにせよ、人間には最終的には「自殺する自由」はあって然るべきだ、と考えていたのです。

そして2007年、私は大阪市北区に谷口医院をオープンさせました。総合診療の谷口医院には心の悩みをもった若い男女も大勢訪れます。なかには死をほのめかしたり、自殺未遂の体験を話したりする人もいます。もちろん、「人間には自殺の自由がありますから、どうぞあなたの意思を尊重してください」などとは言いませんが、「この社会から消えてしまいたくなるのですね……」と共感することはあります。自殺企図(自殺願望)がある場合は精神科受診を促すこともあります。ただし、精神科を受診して解決するわけではなく、結局また戻ってくることが多いのですが。

そのうち、死の相談をする患者さんの年齢が次第に高くなってきました。2年前に新しい場所に移転してからはその勢いが加速しています。

そして「安楽死」という問題が浮上してきました。

次回に続きます。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性

- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴

- 2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険

- 2025年11月27日 「コーラ1本で寿命が12分縮まる」は本当か

- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症

- 2025年11月 私が安楽死に反対するようになった理由(後編)

月別アーカイブ

- 2026年1月 (2)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (5)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (9)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (4)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (4)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (4)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (4)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (6)

- 2018年3月 (7)

- 2018年2月 (8)

- 2018年1月 (6)

- 2017年12月 (5)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (7)

- 2017年7月 (7)

- 2017年6月 (7)

- 2017年5月 (7)

- 2017年4月 (7)

- 2017年3月 (7)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (8)

- 2016年12月 (7)

- 2016年11月 (8)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (8)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (7)

- 2016年6月 (7)

- 2016年5月 (7)

- 2016年4月 (7)

- 2016年3月 (8)

- 2016年2月 (6)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (7)

- 2015年10月 (7)

- 2015年9月 (7)

- 2015年8月 (7)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (7)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (7)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (7)

- 2014年12月 (8)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (8)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (7)

- 2014年6月 (7)

- 2014年5月 (7)

- 2014年4月 (7)

- 2014年3月 (7)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (7)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (7)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (175)

- 2013年7月 (411)

- 2013年6月 (431)