ブログ

2025年2月13日 木曜日

2025年2月13日 睡眠薬により脳内に老廃物が貯まるメカニズム

「睡眠薬には初めから手を出さない方がいい」と当院では言い続けています。この表現は医療者からは嫌がられます。「睡眠障害で苦しんでいる人を余計に苦しめるではないか!」というのが彼(女)らの主張です。ちょうど、「覚醒剤は初めから手を出さない方がいいと」言うと「そんなことを言えば覚醒剤依存症の患者を傷つけるではないか!」という理屈と同じです。

当院でも大勢の覚醒剤依存症、睡眠薬依存症(≒ベンゾジアゼピン依存症)、その他依存性薬物の依存症の人たちを診てきましたから(今も診ていますから)、依存性物質摂取者をまるで犯罪者のようにみることには反対しますが、かといって最初に手を出す”敷居”を低くすることにはそれ以上に反対します。睡眠薬も覚醒剤も(どうしても必要という場合を除いて)初めから手を出さないのが最善なのは自明だからです。もちろん、「どうしても必要」という場合があるのは事実ですが、それでも危険性を知った上で摂取すべきです。

科学誌「Cell」2025年2月6日号に興味深い論文が掲載されました。「ノルエピネフリンを介した緩やかな血管運動が睡眠中のグリンパティック・クリアランスを促進する(Norepinephrine-mediated slow vasomotion drives glymphatic clearance during sleep)」です。

この論文を理解するにはタイトルに含まれる「グリンパティック・クリアランス」を押さえておかねばなりません。グリンパティック・クリアランス(Glymphatic clearance )とは、簡単に言えば「脳内の有害な老廃物が除去される際のプロセス」となります。つまり、このプロセスを経て脳内の老廃物が取り除かれるというわけです。もしも老廃物が脳内に残留したままであれば認知症やその他脳疾患のリスクが上昇するわけです。

この論文は2つの画期的な事象を証明しました。1つは「グリンパティック・クリアランスがうまく働くにはノルエピネフリンが血管に働きかけるプロセスが必要である」、もう1つは「睡眠薬がこのプロセスを妨げる」です。

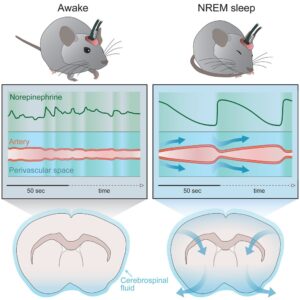

脳の老廃物を取り除くには脳脊髄液(CSF)が循環しなければなりません。その循環には脳の血管がリズミカルに収縮することが必要です。そして、その収縮は脳内神経伝達物質のノルエピネフリンが担います。そして、そのノルエピネフリンは脳の青斑核(locus coeruleus)から放出されます。簡単に言えば次のようになります。

青斑核 → ノルアドレナリン → 脳内の血管のリズミカルな収縮 → 脳脊髄液の循環

これを覚醒時と睡眠時で比較すると次のイラストのようになります(この論文のページにあるイラストです)。

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)01343-6

論文によると、このプロセスはノンレム睡眠(NREM sleep)のときに生じます。そして睡眠薬ゾルピデム(=マイスリー)がこのプロセスを破壊することをこの論文は示したのです。

もっとも、睡眠薬を使用すれば”深い睡眠”が得られるのは事実です。特に、ゾルピデムのような超短時間型の睡眠薬は「さっと効いてさっと切れる」ために、朝の目覚めも爽快です。だからクセ(=依存症)になるわけですが、実際には重要なクリアランスができなくなってしまっているわけです。

反対する意見もありますが、ゾルピデムは認知症のリスクを33%上昇させることを示した台湾の研究があります。ゾルピデムのせいで我が子を殺害した40代の母親の話は過去に紹介しました。これらの原因が、ゾルピデムにより上記クリアランスが適切におこなわれなかったことにあると考えるのが自然ではないでしょうか。

投稿者 | 記事URL

2025年2月11日 火曜日

第258回(2025年2月) 認知症のリスクを下げる薬

周知のように認知症自体を治す薬というのはほとんど存在しません。効果よりも費用が話題になるレカネマブ(商品名「レケンビ」)とドナネマブ(「ケサンラ」)の薬価は年間約300万円です。これらは「進行を遅らせる(かもしれない)」薬で、発症リスクを下げてくれるわけではありません。それなりの副作用のリスクも覚悟しなければなりません。

「認知症のリスクを下げる薬」として現在最も注目されているのはGLP-1受容体作動薬でしょう。これは元々糖尿病の薬として上市されましたが、実際には「やせ薬」として有名になりました。実際、かなりの確率で体重減少が起こります。そのGLP-1受容体作動薬が認知症のリスクを下げるのではないかと期待されています。

医学誌「eClinicalMedicine」2024年7月号に掲載された論文「スウェーデンの2型糖尿病の高齢者における認知症リスクに対するGLP-1受容体作動薬、DPP4阻害薬、SU薬の有効性の比較:模擬試験研究(Comparative effectiveness of glucagon-like peptide-1 agonists, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, and sulfonylureas on the risk of dementia in older individuals with type 2 diabetes in Sweden: an emulated trial study)」を紹介しましょう。

研究の対象者はスウェーデン在住で糖尿病の治療を受けている65歳以上の88,381人で、調査期間は2010年1月1日から2020年6月30日。対象者でGLP-1受容体作動薬を処方されていたのは12,351人、DPP4阻害薬は43,850人、SU薬は32,216人。平均追跡期間は4.3年で、この間に認知症を発症したのは4,607人でした。薬ごとにみると次のようになりました。

・GLP-1受容体作動薬:278人 (発症率は1,000人年あたり6.7)

・DPP4阻害薬:1,849人(発症率1,000人年あたり11.8)

・SU薬:2,480人(発症率1,000人年あたり13.7)

これらを計算すると、GLP-1受容体作動薬を使用すれば、DPP4阻害薬、SU薬のときに比べ、それぞれ、23%、30%認知症発症リスクが低下しています。

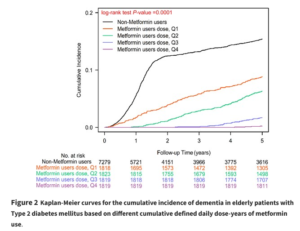

糖尿病の薬ではメトホルミンも認知症のリスクを下げることが指摘されています。台湾の14,558人を対象とした研究では、60歳以上の2型糖尿病患者がメトホルミンを使用すると、認知症を発症するリスクが低下することが示されました。しかも用量が多ければ多いほどリスクが低下します。下のグラフは驚くべき結果を示しています。

ただ、メトホルミンは認知症のリスクを上げるとする研究もあります。韓国の糖尿病患者70,499人を対象とした研究(2002~2017年)では、メトホルミンを使用すれば認知症発症リスクが50%増加した、とされています。糖尿病の罹患が長ければ長いほど、またうつ病を伴っていればリスクは上がりやすいようです。

他にも認知症のリスクを下げる薬を紹介しましょう。2008年から2020年に米国ニューヨーク市で診察を受けた約200万人の患者のデータを使用した研究です。認知症のリスクを下げるという結果がでたのは、ロスバスタチン(コレステロールを下げる薬)、シタロプラム及びエスシタロプラム(抗うつ薬)、オメプラゾール(胃薬)でした。意外なのがオメプラゾールです。この胃薬はPPI(プロトンポンプ阻害薬)に分類され、PPIは認知症のリスクになると言われているからです(参考:医療ニュース2019年12月28日「やはり胃薬PPIは認知症のリスクを増やすのか」)。

もうひとつ興味深い研究を紹介しましょう。1億3000万人以上の患者と100万件の認知症症例のデータを使用した14件の研究を対象とした分析によると、アルツハイマー病や認知症のリスクを増減させる薬を特定することはできなかったものの、抗菌薬、ワクチン接種、抗炎症薬はリスクを低減させることが分かりました。リスクを上げるのは、糖尿病薬、ビタミン・サプリメント、抗精神病薬です。

この研究結果に頷けるのは、抗菌薬、ワクチン接種、抗炎症薬はいずれも「炎症を軽減する薬剤」だからです。ですから、薬が認知症のリスクを下げるというよりも、感染症を予防して、感染すれば効果的な治療を速やかに開始するのが認知症予防に有効だと考えるべきでしょう。

ワクチンが認知症を予防するという報告は複数あります。

2022年に医学誌「Journal of Alzheimer’s Disease」で報告された研究では、インフルエンザのワクチン接種で認知症発症リスクが40%も低減するとされています。研究の対象者は米国の65歳以上で、インフルエンザワクチンを接種した935,887人と、未接種の同じ人数が比較されました。平均年齢73.7歳、追跡期間は46ヶ月です。この間にワクチン接種者では5.1%(47,889人)が、未接種者では8.5%(79,630人)が認知症を発症しました。

帯状疱疹ワクチンの認知症リスク低減効果も有名です。2024年7月に公表された研究では、生ワクチン、不活化ワクチン(組換えワクチン)ともに認知症発症リスクを低減させることが示されています。

2023年に医学誌「Journal of Alzheimer’s Disease」に掲載された論文では、三種混合ワクチン(正確にはTdap/Tdワクチン)、帯状疱疹ワクチン、肺炎球菌ワクチンが、それぞれ認知症のリスクをどの程度軽減するかが調べられています。結果、三種混合ワクチンでは30%、帯状疱疹ワクチンでは25%、肺炎球菌ワクチンでは27%、認知症のリスクを低下させるという結果が出ました。

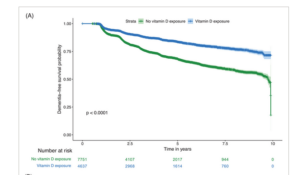

最後に、「サプリメントで認知症のリスクが下がるかもしれない」夢のような研究を紹介しましょう。2023年に医学誌「Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring」に掲載された「ビタミンD補給と認知症発症:性別、ApoE、ベースライン認知状態の影響(Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status)」です。研究の対象者は米国の12,388人です。

結果、ビタミンDを摂取する人は、しない人と比べて認知症の発症率が40%も低下することが示されました。各グループに差があり、男性よりも女性、軽度認知障害がある人よりもない人、ApoEε4保有者よりも非保有者で認知症予防効果が高いことがわかりました。しかし、それでもハイリスクグループでも予防する可能性があることが示されています。

これらをまとめると、日頃からビタミンDのサプリメントを摂取し、ワクチンを積極的に接種し、糖尿病になれば早い段階からメトホルミンとGLP-1受容体作動薬を使う、ということになるのかもしれません。

投稿者 | 記事URL

2025年2月6日 木曜日

2025年2月 医師になるつもりもなかったのに医学部に入学した理由(前編)

「どうして医者になろうと思ったのですか?」という質問はいろんな人たちからもう500回くらいは聞かれたと思います。私の場合、医学部入学時には医師になることなど微塵も考えたていなかったので、この質問に答えるときには「医学部在学中にいろいろありまして……」という答えになります。その内容はこのサイトのどこかにも書いたかもしれませんし、いろんなところで話をしているのですが、「どうして医師になるつもりもないのに医学部を目指したのか」についてはこれまでごく簡単にしか話していませんでした。最近立て続けに医療者からこの質問をされたこともあって、ここでその理由を披露しておきたいと思います。

私は物心がついた頃から「何のために生きているのか」をずっと考えてきました。「生きる意味」が分からなかったのです。普通の子供はこんなことを考えないわけですが、(このサイトで述べるべきようなことではありませんが)私の幼少時代の悲惨な環境が原因です。もうこの年齢になったから言ってもいいと思うのですが、要するに「まともな家庭ではなかった」のです。他人からは普通の家に見えたかもしれませんが、一言で描写するなら「常に怯えながら過ごさねばならない家庭」でした。だから、物心がついてテレビを見るようになって、一家団欒のシーンなんかを目にすると「こんな世界、本当にあるのかな」と疑っていたほどです。幼稚園の頃、遊びに行った友達の家でその家族が楽しそうに会話しているのをみて絶望的な苦しさに襲われたのを覚えています。

学校は辛くはありませんでしたし、仲の良い友達もいました。小学生の頃、近所の友達の家に遊びに行ったとき、その日は日曜日でその友達のお父さんが家にいて、今からドライブに行こうと海まで連れて行ってくれました。そんなにも楽しかった経験は生まれて初めてで、「この家族のメンバーにしてもらえないだろうか」と真剣に考えました。同時に「今の家庭で生きていかねばならないのなら、それは何のため?」という疑問が頭から離れなくなりました。中学の時、悪い友達の影響もあって少し道を踏み外しかけたことがあるのですが、結局学校に戻り、高校にも進学し、高3の12月になってからとはいえ猛勉強を開始したのは、とにかくあの町から、そしてあの家から出たかったからです。家を出れば「生きる望みが生まれるかもしれない」と希望を持ったのです。

高校卒業と同時に志望大学に入学することができた私のそれからの4年間はまさに「酒と薔薇の日々」という感じでした。それまでの不幸な日々を帳消しにするほどの楽しさがありました。この頃に、私自身の人格が形成され(少しは)まともな人間になれたと思っています。今もあの頃共に過ごしていた友達や先輩たちに頭が上がらないのは私をまともにしてくれたからです。「己の身体で勝負せよ」「義理を忘れるな」「損をしてでも筋を通せ」「裏切られても裏切るな」などはすべてこの頃に学んだことです。人生で大切な99%を最初の大学4年間で教わったのです。

大学とは勉強するところではありますが、ほとんど興味が持てませんでした。しかし少しずつ、それは本を読む程度ですが、学問というものが面白くなってきていました。とはいえ、大学4回生の頃は「中小企業に入って企業内起業家になりたい」などと言っていましたから大学院に進学することは考えていませんでした。

ところが、就職してから学問をきちんとしたいという気持が次第に強くなってきました。仕事自体はおもしろかったのですが、入社3年目の途中で「10年後も同じようなことをしているのかな……」という思いがふと脳裏をよぎり、すると突然言いようのない虚しさに襲われたのです。そして、子供の頃からずっと考えていた「何のために生きているのか」という疑問に再び胸が苦しめられるようになりました。その後、自分がすべきことは社会学部に戻って「人間とは何か」を研究することではないか、と思うようになりました。

それまでの経験で私には人間についていろんな疑問が生まれていました。「なぜ祝祭の時空間では何もかもが破壊されるのに罪に問われないのか」「なぜ何もかも捨てて不倫に走る男や女がいるのか」「なぜ芸術家には同性愛者が多いのか」「なぜ音楽はこんなにも心を平穏にしてくれるのか」「人間にとって本当に大切なものは何なのか」などなど、こういった疑問に対し、当時の私は社会学そして人類学を極めれば人間の本質がみえてくるのではないかと考えました。そして、最終的には自分が生まれてきた意味が分かるのではないかと思えてきたのです。

そこで大学のゼミの先生のところに向かいました。社会人3年目が終わる頃です。私が取り組みたいことを話すと、「君に適した教授がいる」とのことでその教授に手紙を書いてくれました。今度はその教授のところに向かい、自分の思いを伝えました。一年後の大学院の試験を受ければいいと助言してもらい、そこから社会学の本格的な勉強を開始しました。難解な論文や英語のテキストを渡されましたが、やる気がみなぎっていましたからいくらでも勉強できました。当時の私はショートスリーパーを自認していたくらいで短い睡眠時間でも平気でした。それまでの会社員時代の3年間とその前の大学生活4年間は朝までクラブなどで踊り明かすのが当たり前のような生活でしたから朝まで勉強するなど何でもなかったのです。

あるとき、梅田の旭屋書店で米国の人類学者Helen Fisherの『Anatomy of Love』という本を手にしました。世界のどの文化でも「恋愛は4年で破綻する」ことを人類学的に示した書籍です。この本は当時それなりに話題になって邦訳も出ていたのですが、「文献はできるだけ原書で読むべきだ」と考えていた私は原書を選びました。この本がどのような評価を受けていたのかのかはインターネットが登場していない時代でしたからよく分かりませんでしたが、私にとっては頭を強打し意識を失うほどの衝撃がありました。古今東西、恋愛が4年で終わるのが人間の真実だとすれば「永遠の愛」は存在しないか、存在したとしても自然に背くことになります。そして恋愛という極めて人間的で個人的な情事にさえも古今東西に共通したルールがあるのなら、人間の本質を規定しているルールや法則は他にも存在するに違いなく、それらを解き明かせば人間の「真実」が見えてくるのではないかと考えたのです。

この書籍のなかで筆者はとても興味深い指摘をしています。それは、人間が初期の恋愛状態に陥っているときにはフェニルエチルアミン(phenylethylamine)という神経伝達物質が脳内で分泌されているという指摘です。この物質は恋愛の初期にしか分泌されず、その後は別の神経伝達物質に置き換わるとされています。しかし、やがてそれも”枯渇”し、その結果人はこれまで愛していたパートナーに関心がなくなると言います。当時20代前半の私にとって、この見解がどれだけ衝撃的だったか。「♪この世で大切なのは愛し合うことだけと……♪」という流行歌が示すように、恋愛というのは極めて人間的な感情・行動であり、それがまさか化学記号で決められた物質の影響に支配されているなんて、それまでは思いもしなかったわけです。

恋愛初期のエキサイティングなワクワク感は他に代え難いと言えるでしょう。寝なくても何も食べなくても平気ですし、その相手と同じ時空間にいるだけで世界一幸せだと実感できます。世の中にこれほど素晴らしいものは存在しないと確信し「あなたに出会うためにこれまで生きてきたんだ……」などとどこかの歌詞にあるようなことを本気で思うわけです。この感覚は魂と魂が引き寄せられているからだと感じられ、まさか化学物質に支配されているなんて思いもよらないわけですが、真実は神経伝達物質にあるのでしょうか。

しかし、実はそれまでに、「ドーパミン」と呼ばれる神経伝達物質が人間の快楽を支配しているという話や、ランナーズハイと呼ばれる現象がエンドルフィンという神経伝達物質によるものであるという話をどこかで聞いていました。ということは、これら神経伝達物質をすべて解明できれば、人間の感情・思考・行動のメカニズムが解き明かされ、それにより「人間はどうあるべきか」、「どのように生きるべきなのか」といったことが分かるようになるのではないかと当時の私には思えてきたのです。

次回に続きます。

投稿者 | 記事URL

2025年2月6日 木曜日

2025年2月6日 肉食ダイエットはほどほどに……

8か月間「肉食ダイエット」を続けた40代男性が手のひらが黄色くなったことで病院を受診した事例が症例報告として論文に掲載されました。

その論文は「JAMA Cardiology」2025年1月22日号に掲載された「肉食を摂る男性の黄色い結節(Yellowish Nodules on a Man Consuming a Carnivore Diet)」です。

症例は米国フロリダ州在住の40代の男性で、8カ月前からいわゆる「肉食ダイエット」を開始し、手のひら、肘、足の裏に黄色い結節が生じ、そこから滲出液が出てきたためにタンパ市の病院を受診しました。

男性の日々の食生活は、バター1本(約200グラム)、チーズ6~9ポンド(約3~4キログラム)、及びハンバーガーのパテで、血中総コレステロール値はなんと1,000mg/dLを超えていたそうです。

ただ、男性は「体重が減り、エネルギーが増し、頭がすっきりした」と報告し、この肉食ダイエットを実施したことに後悔はしていないようです。

この男性の手のひらの写真が「New York Post」に掲載されていますので貼り付けます(下記タイトルにリンクを貼っています)。

Man who only ate cheese, beef and sticks of butter for 8 months suffers shocking side effect

「New York Post」によると、肉食ダイエットの熱心な信者は蛋白質摂取を信条とし、野菜も含め他の栄養素を摂らず、この食生活が体重を減らし健康状態を改善するのに役立つと主張しているとのことです。

************

この症例報告を読んで私が思い出したのは、2016年に他界したジャーナリストの桐山秀樹さんです。糖質制限を自ら実践し、その極端な食事療法を絶賛する著書も出版されていましたが、若くして心筋梗塞で亡くなりました。正式に公表されたわけではありませんが、心筋梗塞の原因は極端な糖質制限のせいでLDLコレステロールが高値だったことではないかと推測されています。

参考:はやりの病気第182回(2018年10月) 糖質制限食の行方 その3

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴

- 2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険

- 2025年11月27日 「コーラ1本で寿命が12分縮まる」は本当か

- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症

- 2025年11月 私が安楽死に反対するようになった理由(後編)

- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善

- 2025年10月17日 カリフォルニアでは「超加工食品」が学校給食禁止に

- 2025年10月16日 その後のNDM-1とグラム染色の必要性

月別アーカイブ

- 2025年12月 (3)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (5)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (9)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (5)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (4)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (4)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (4)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (4)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (6)

- 2018年3月 (7)

- 2018年2月 (8)

- 2018年1月 (6)

- 2017年12月 (5)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (7)

- 2017年7月 (7)

- 2017年6月 (7)

- 2017年5月 (7)

- 2017年4月 (7)

- 2017年3月 (7)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (8)

- 2016年12月 (7)

- 2016年11月 (8)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (8)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (7)

- 2016年6月 (7)

- 2016年5月 (7)

- 2016年4月 (7)

- 2016年3月 (8)

- 2016年2月 (6)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (7)

- 2015年10月 (7)

- 2015年9月 (7)

- 2015年8月 (7)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (7)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (7)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (7)

- 2014年12月 (8)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (8)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (7)

- 2014年6月 (7)

- 2014年5月 (7)

- 2014年4月 (7)

- 2014年3月 (7)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (7)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (7)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (175)

- 2013年7月 (411)

- 2013年6月 (431)