はやりの病気

2025年2月11日 火曜日

第258回(2025年2月) 認知症のリスクを下げる薬

周知のように認知症自体を治す薬というのはほとんど存在しません。効果よりも費用が話題になるレカネマブ(商品名「レケンビ」)とドナネマブ(「ケサンラ」)の薬価は年間約300万円です。これらは「進行を遅らせる(かもしれない)」薬で、発症リスクを下げてくれるわけではありません。それなりの副作用のリスクも覚悟しなければなりません。

「認知症のリスクを下げる薬」として現在最も注目されているのはGLP-1受容体作動薬でしょう。これは元々糖尿病の薬として上市されましたが、実際には「やせ薬」として有名になりました。実際、かなりの確率で体重減少が起こります。そのGLP-1受容体作動薬が認知症のリスクを下げるのではないかと期待されています。

医学誌「eClinicalMedicine」2024年7月号に掲載された論文「スウェーデンの2型糖尿病の高齢者における認知症リスクに対するGLP-1受容体作動薬、DPP4阻害薬、SU薬の有効性の比較:模擬試験研究(Comparative effectiveness of glucagon-like peptide-1 agonists, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, and sulfonylureas on the risk of dementia in older individuals with type 2 diabetes in Sweden: an emulated trial study)」を紹介しましょう。

研究の対象者はスウェーデン在住で糖尿病の治療を受けている65歳以上の88,381人で、調査期間は2010年1月1日から2020年6月30日。対象者でGLP-1受容体作動薬を処方されていたのは12,351人、DPP4阻害薬は43,850人、SU薬は32,216人。平均追跡期間は4.3年で、この間に認知症を発症したのは4,607人でした。薬ごとにみると次のようになりました。

・GLP-1受容体作動薬:278人 (発症率は1,000人年あたり6.7)

・DPP4阻害薬:1,849人(発症率1,000人年あたり11.8)

・SU薬:2,480人(発症率1,000人年あたり13.7)

これらを計算すると、GLP-1受容体作動薬を使用すれば、DPP4阻害薬、SU薬のときに比べ、それぞれ、23%、30%認知症発症リスクが低下しています。

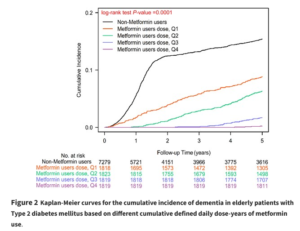

糖尿病の薬ではメトホルミンも認知症のリスクを下げることが指摘されています。台湾の14,558人を対象とした研究では、60歳以上の2型糖尿病患者がメトホルミンを使用すると、認知症を発症するリスクが低下することが示されました。しかも用量が多ければ多いほどリスクが低下します。下のグラフは驚くべき結果を示しています。

ただ、メトホルミンは認知症のリスクを上げるとする研究もあります。韓国の糖尿病患者70,499人を対象とした研究(2002~2017年)では、メトホルミンを使用すれば認知症発症リスクが50%増加した、とされています。糖尿病の罹患が長ければ長いほど、またうつ病を伴っていればリスクは上がりやすいようです。

他にも認知症のリスクを下げる薬を紹介しましょう。2008年から2020年に米国ニューヨーク市で診察を受けた約200万人の患者のデータを使用した研究です。認知症のリスクを下げるという結果がでたのは、ロスバスタチン(コレステロールを下げる薬)、シタロプラム及びエスシタロプラム(抗うつ薬)、オメプラゾール(胃薬)でした。意外なのがオメプラゾールです。この胃薬はPPI(プロトンポンプ阻害薬)に分類され、PPIは認知症のリスクになると言われているからです(参考:医療ニュース2019年12月28日「やはり胃薬PPIは認知症のリスクを増やすのか」)。

もうひとつ興味深い研究を紹介しましょう。1億3000万人以上の患者と100万件の認知症症例のデータを使用した14件の研究を対象とした分析によると、アルツハイマー病や認知症のリスクを増減させる薬を特定することはできなかったものの、抗菌薬、ワクチン接種、抗炎症薬はリスクを低減させることが分かりました。リスクを上げるのは、糖尿病薬、ビタミン・サプリメント、抗精神病薬です。

この研究結果に頷けるのは、抗菌薬、ワクチン接種、抗炎症薬はいずれも「炎症を軽減する薬剤」だからです。ですから、薬が認知症のリスクを下げるというよりも、感染症を予防して、感染すれば効果的な治療を速やかに開始するのが認知症予防に有効だと考えるべきでしょう。

ワクチンが認知症を予防するという報告は複数あります。

2022年に医学誌「Journal of Alzheimer’s Disease」で報告された研究では、インフルエンザのワクチン接種で認知症発症リスクが40%も低減するとされています。研究の対象者は米国の65歳以上で、インフルエンザワクチンを接種した935,887人と、未接種の同じ人数が比較されました。平均年齢73.7歳、追跡期間は46ヶ月です。この間にワクチン接種者では5.1%(47,889人)が、未接種者では8.5%(79,630人)が認知症を発症しました。

帯状疱疹ワクチンの認知症リスク低減効果も有名です。2024年7月に公表された研究では、生ワクチン、不活化ワクチン(組換えワクチン)ともに認知症発症リスクを低減させることが示されています。

2023年に医学誌「Journal of Alzheimer’s Disease」に掲載された論文では、三種混合ワクチン(正確にはTdap/Tdワクチン)、帯状疱疹ワクチン、肺炎球菌ワクチンが、それぞれ認知症のリスクをどの程度軽減するかが調べられています。結果、三種混合ワクチンでは30%、帯状疱疹ワクチンでは25%、肺炎球菌ワクチンでは27%、認知症のリスクを低下させるという結果が出ました。

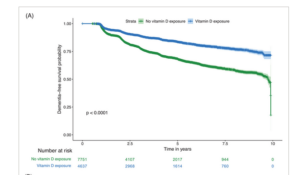

最後に、「サプリメントで認知症のリスクが下がるかもしれない」夢のような研究を紹介しましょう。2023年に医学誌「Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring」に掲載された「ビタミンD補給と認知症発症:性別、ApoE、ベースライン認知状態の影響(Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status)」です。研究の対象者は米国の12,388人です。

結果、ビタミンDを摂取する人は、しない人と比べて認知症の発症率が40%も低下することが示されました。各グループに差があり、男性よりも女性、軽度認知障害がある人よりもない人、ApoEε4保有者よりも非保有者で認知症予防効果が高いことがわかりました。しかし、それでもハイリスクグループでも予防する可能性があることが示されています。

これらをまとめると、日頃からビタミンDのサプリメントを摂取し、ワクチンを積極的に接種し、糖尿病になれば早い段階からメトホルミンとGLP-1受容体作動薬を使う、ということになるのかもしれません。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症

- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善

- 第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実

- 第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない

- 第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い

- 第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)

- 第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)

月別アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (1)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (1)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (1)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (1)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (119)