はやりの病気

2017年12月21日 木曜日

第172回(2017年12月) 「リーキーガット症候群」は存在するか?

コムギアレルギーやセリアック病ではないのに、コムギやグルテンを摂らなくなって身体の調子がよくなったという人が増えており、これを便宜上「コムギ/グルテン過敏症」と呼べばどうか、ということを過去のコラムで述べました。

今回は、その類似疾患というわけではないのですが、「コムギをやめて便の調子がよくなった」という人の多くが興味を持っている「リーキーガット症候群」について述べたいと思います。(尚、リーキーガット症候群は、コムギ除去をしていない人たちの間でも関心が高くなっています)

「コムギ/グルテン過敏症」という疾患があることをすべての医師が認めているわけではありませんが、上述のコラムで紹介したように、一流の医学誌に掲載された論文に報告があります。一方、「リーキーガット症候群」という病名は、民間療法を支持する人たちの間では昔から語られていますが、きちんとした論文は(私の知る限り)ありません。たしかにリーキーガット(leaky gut)という言葉は教科書的にもあるのですが、身体の様々な症状をこのリーキーガットで説明しようとするあまりにも短絡的な「民間療法的発想」に多くの医師が反発するのです。

ですが、正直に言うと、私自身は「リーキーガット症候群」という概念を普及させてもいいのではないか、と個人的に思っています。その理由を述べる前に、まずはリーキーガットの説明から始めましょう。

ガット(gut)は腸、リーキー(leaky)は漏れやすいという意味で、直訳すれば「漏れやすい腸」となります。胃を経て腸に降りてきた食べ物や飲み物のすべてが腸に吸収されるわけではありません。有害なものの侵入はできるだけ回避しなければならないわけですから腸には「バリア機能」があります。このバリア機能というのは非常に複雑なメカニズムで成り立っていて、そのひとつが「タイトジャンクション」と呼ばれるものです。「タイト」は「固い」、「ジャンクション」は「接合」。つまり粘膜の上皮細胞どうしがきっちりと接合され隙間がなくなり、何も通さなくなっている構造を指します。もちろん必要な水分や栄養素は取り込む必要がありますから、人間にとって必要なものだけをうまく取り込むシステムが備わっているのです。

しかし何らかの原因でタイトジャンクションが壊れるとどうなるでしょう。細胞と細胞の隙間から人間にとって不要なものが侵入してしまいます。そして、不要なもののせいで身体が様々な不調を起こす。これがリーキーガット症候群の”病態”です。

先述したように、多くの医師はこの”疾患”に抵抗を示します。複雑な身体のメカニズムがそんなに簡単であるはずがない、と感じるからです。ですが、少なくとも過敏性腸症候群や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)については、リーキーガットと関連があるとする意見が有力ですし、最近は肥満やアレルギー疾患、さらに精神疾患との関連性を指摘する声も広がりつつあります。

また鎮痛薬や風邪薬に含まれるNSAIDsと呼ばれる薬剤は小腸粘膜を障害し、結果としてリーキーガットを引き起こすという報告があり、実際これらの薬剤は下痢を起こすことがしばしばあります。リーキーガットのせいで不要な物質が体内に取り込まれるなら、その逆にリーキーガットのせいで、必要な水分が身体の中から腸管に漏れてしまうことだって起こり得ます。つまりNSAIDsの乱用で、リーキーガット症候群が起こる可能性が出てくるのです。

リーキーガット症候群という疾患名の是非は別にして、我々がタイトジャンクションを維持しなければならないということに異論を唱える医療者はいません。そして、NSAIDsの乱用はやめなければならない、ということにもすべての医療者が同意します。NSAIDsは胃の粘膜にも障害を与えますし、短期間の使用でも腎機能を悪化させることがありますし、長期使用で心血管系疾患のリスクになることも分かっているからです。それに、とてもやっかいな「依存症」という問題があります。

では「NSAIDs多用をやめる」以外にリーキーガットを防ぐには何をすればいいのでしょうか。民間療法を支持する人たちは健康食品を推薦し、コムギ/グルテンの除去を勧め、整体やヨガの有効性を訴えます。そして、こういったエビデンス(科学的確証)に乏しい説が医師の反発を招きます。

ところが腸内フローラ(腸内細菌叢)の話題が医学界でも増えてくるにつれ、適切なフローラを維持することによりタイトジャンクションを維持、つまりリーキーガットを防げるのではないかと考える医療者が増えてきました。特に、プロバイオティクスは最近注目を集めています。また、数年前より糞便移植が盛んに議論されるようになってきました。健康な人の便をとりこめばリーキーガットが治るという考えです。

一方、その逆にフローラを増やすのではなく、強力な抗菌薬を使い、徹底的に”悪い菌”をやっつけることによってリーキーガットを治そうとする試みもあります。先進国に住む人と未開社会の人では腸内フローラが大きく異なることが知られています。そして、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患は未開社会には存在しない疾患です。ならば先進国に住んでいる人の腸内にいる細菌が悪いに違いない、という理屈が出てきます。そこで、強力な抗菌薬が用いられるのです。実際、過敏性腸症候群にも炎症性腸疾患にも次々と新しい抗菌薬が試されています。クロストリジウム・ディフィシルという極めて難治性の感染症に対して、海外では糞便移植がおこなわれることが増えてきましたが、日本では、強力な抗菌薬を用いるのが依然として主流です。

プロバイオティクスや糞便移植で「いい菌を増やす」治療と、その逆に徹底的に「悪い菌を殺す」両極端な治療があるというわけです。これらのどちらがいいかを考える上で参考になる疾患があります。

それは、SIBO(小腸細菌異常増殖、small intestinal bacterial overgrowth)と呼ばれるものです(通常「シーボ」と呼びます)。これは文字どおりの疾患で、小腸に細菌が異常なほど増殖します。症状は過敏性腸症候群に似ていて、両者はかなりの確率で合併していると言われています。この疾患の治療として細菌が異常増殖しているのだから抗菌薬を用いればいいと考えたくなりますが、これがそう単純な話ではなくうまくいかないのです。難吸収性抗菌薬と呼ばれる特殊な抗菌薬を用いる試みも一部にはありますが有効性が高いとは言えません。そして、抗菌薬の開発が望まれているその一方で、まったく逆の発想、つまり「いい菌を増やす」という考えがあるというわけです。

SIBOに対してどちらの治療が効くかではなく、どちらが安全かを考えてみると、これは勝負になりません。抗菌薬にはイヤというほど副作用がありますし「耐性」というやっかいな問題もあるからです。つまり安全性では比較にならないほど「いい菌を増やす」方に分があります。ですから、まずおこなうべきことは「悪い菌を殺す」ではなく「良い菌を増やす」で、そのなかでも最も簡単にできるプロバイオティクスの積極的摂取がまずは勧められます。もちろんそれだけで治らないケースも多々ありますし、多少効果が出たとしても継続して摂り続けなければなりません。プロバイオティクスは腸内に住み着いてくれるわけではないからです。

保守的な医療界のなかで、すでにさんざん”手垢”がついてしまっている「リーキーガット症候群」という疾患名が医療者間で普及する可能性は低いと思います。また、多くの医療者は、しきりに自社製のプロバイオティクス/プレバイオティクス(食物繊維やオリゴ糖などプロバイオティクスが腸内で増えるのに必要とされる物質のこと)を宣伝する民間医療支持者を好ましく思いません。ですが、私自身は、原則として抗菌薬が中心の治療よりもまずはプロバイオティクス/プレバイオティクスを摂取すべきだと考えています。ただし、特定の商品を勧めることはしませんし、私の立場はあくまでも通常の食事からプロバイオティクス/プレバイオティクスを摂りましょう、とするものです。

投稿者 | 記事URL

2017年12月10日 日曜日

2017年12月 大学病院総合診療科の患者満足度が高い2つの理由

医学部入学時には医師になることを考えていなかった私が、医師を目指すようになったきっかけは、友人や知人から聞かされた「医療不信」でした。過去にも述べたように、医師や病院に対する不満を聞くにつれ、「何とかしなければならない」から「自分がやらねばならない」と思いあがってしまうようになり、医学部生の後半には臨床医を目指すようになったのです。

そもそも「医療不信」の最大の原因は「コミュニケーション不足」にあります。医療者は患者さんに対して、常に効果と安全性を最大限に考慮し治療をおこないます。一方、患者さんもまた安全で有効な治療を求めるわけですから両者の”利害”は完全に一致しているはずです。医師と患者さんはいわばタッグを組んで疾患に取り組まなければならないのですから”仲間割れ”をしている場合ではありません。

にもかかわらず「医療不信」が生まれるのは医師と患者さん側のどちらか、または双方に誤解が生じるからであり、その最大の理由がコミュニケーション不足です。ということは、しっかりとコミュニケーションを取ることができれば医療不信のほとんどは解消されるはずです。

これまで私が患者さんから感謝されることが最も多かったのは大学病院の総合診療科で外来をしていたときです。何度も丁寧なお礼を言われ、涙を流しながら感謝の言葉を述べる患者さんも珍しくありませんでした。なぜでしょうか。最大の理由は「充分な時間をとって診察ができるから」です。そもそも総合診療科を受診する人というのは、これまで満足いく治療が受けられておらず複数の診療所/病院を受診していることが多いのです。そして、たいていの医療機関では診察に充分な時間がとれません。

私が外来を担当していた頃の大阪市立大学病院の総合診療科では、ひとりの医師が診察する患者数は午前が新患のみで7~8人、午後は再診のみで5~6人でした。ひとりあたり20~30分の時間が取れるわけですから、患者さんはこれまでの苦悩や前の病院での不満をたっぷりと話すことができます。「こんなに丁寧に話を聞いてもらったのは初めてです!」「先生に出会えてよかったです!」このような言葉も頻繁に聞いていました。

しかし、よく考えればすぐに分かることですが、私は単に話を聞いただけです。もちろん医学的な観点から、問診以外にも聴診・打診・触診などもおこないますし、必要な検査は実施します。大学病院ですからありとあらゆる検査ができます。緊急性があれば放射線科医に無理をいって優先的にCTやMRIを撮影してもらうこともあります。場合によっては緊急入院をしてもらうこともありますし、外科医に依頼し緊急手術になることや、循環器内科医と相談し緊急カテーテル検査を実施することもありました。

不思議なもので、緊急手術をしてくれた外科医や他の仕事をキャンセルして緊急カテーテル検査をしてくれた循環器内科医よりも、最初に総合診療科の外来で診察をした私を慕ってくれる患者さんが多いのです。私は単に重症性と緊急性を見極めただけであり、実際に治療したのは外科医や循環器内科医なのに、です。患者さんは病気や治療の説明を私から聞こうとするのです。

つまるところ、患者さんにとって必要で重要なのは「きちんと伝えること」つまり「充分なコミュニケーション」だというわけです。患者さんの訴えにしっかりと耳を傾け、適切な診察・検査をおこない診断をつけ、そして治療をおこなう前に、なぜその治療が最適なのかを説明して理解してもらえれば医師患者関係が悪くなるはずはなく医療不信は生まれません。もしも病状が重症で、専門医の治療が必要な場合はすみやかに紹介し、専門治療が終われば再び我々が診ますからその後の関係も良好のままです。もちろん、治療がうまくいかないケースもあります。しかしその場合も、コミュニケーションがきちんととれている場合は不信感を持たれません。

大学病院の場合、病状がよくなれば「これからは近くにかかりつけ医をみつけてそこで診てもらってください」と言わねばなりません。私にはこれが辛く、「何かあればどんなことでも相談してね」と言いたいという思いが、自分の診療所をもつしか方法はないという結論に達しました。

そして現在は太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)で「何かあればどんなことでも相談してね」と言っています。では、谷口医院を受診する患者さんは100%満足しているのか…。残念ながらそうではありません。この最大の理由は充分な時間がとれない、ということですが、他にも理由はあります。

実は大学病院の総合診療科の外来がうまくいきやすいのは、単に時間がとれるからだけでなく、もうひとつ大きな理由があります。それは「患者さんが藁にもすがる思いで受診している」からです。これまでどこに行っても治らなかった、けど大学病院ならなんとかしてくれるはずだ…。そういう思いがあるが故に、初めから信頼度が高く良好な関係が築きやすいのです。ですから、初めから医療不信ありき、の患者さんは大学病院でもうまくいかないことがあります。医師が言うことのすべてを否定するような人もいて少々時間がかかります。ですが、時間をかけてゆっくりと話をすれば信頼を得られることもあります。マインドコントロールを解くような感じです。

しかしこのタイプの患者さんが診療所を受診するとたいていはうまくいきません。実際、谷口医院で良好な関係が築けなかった患者さんの大半がこのタイプです。「とにかく点滴をしてほしい」「とにかく検査をしてほしい」「とにかくステロイドがほしい」「とにかく抗生物質がほしい(ひどい場合は抗菌薬の種類や名前を指定)」などなど…。こういう患者さんを診察するときはそれなりに疲れます。医療機関のミッションはいかに検査や薬を減らすかですが、この手の人たちになぜその検査や薬が不要なのかを説明しても初めから聞く耳を持っていません。ひどい場合は、「お金払うって言ってるでしょ!」「検査してくれ、っていう患者の希望を聞けないのか!」などと怒り出す人もいます。

小児科医や皮膚科医のいくらかが苦手とする患者さんに「ステロイド恐怖症」があります。ステロイドをまるで”毒”のように考え一切受け付けない人たちです。90年代に比べるとこのような人たちは随分と減りましたが、それでもいまだに苦労するという話を他の医師達から聞きます。ですが、私はこういう患者さんがそれほど苦手ではありません。たしかに、診察室に入るなり「あたしはステロイド使えませんから!」などと宣言されると「この患者さんは一筋縄ではいかないな…」と感じますが、全例ではないものの結果として良好な医師患者関係ができることも多いのです。(逆に、「とにかくステロイドがほしい」という人とはうまくいきません)

なぜ初めから医療不信(ステロイド不信)がある患者さんと良好な関係が築けるか。それは「ステロイドの危険性を認識しなければならないという思いは医師と患者で同じだから」です。アトピー性皮膚炎を代表とする慢性湿疹の治療で最も重要なのは「ステロイドをいかに減らしていくか」です。そのためreactive therapy(痒いところに外用)とproactive therapy(維持療法)の違いをまずはしっかりと理解してもらわねばなりません。私の経験でいえば、ステロイド恐怖症の人でこの「基本事項」をきちんと理解していた人は過去に一人もいません。

無駄な検査はおこなわないこと、薬を使用するときは安全性に注意を払い最小限の使用とすること。こういったことは医師がいつも考えていることであり、そして、これらは患者さんが求めているものと同じはずです。

最近は医学部の授業でも対患者のコミュニケーションが重視されています。(今月もその実習で医学部の学生の指導に行ってきました) どのような言葉を使うかよりも、医師・患者の目標は同じであることを再認識する方がずっと重要だ、ということを私は医学生に言い続けています。

投稿者 | 記事URL

2017年11月17日 金曜日

第171回(2017年11月) 慢性腎臓病の予防に最善の方法

生活習慣病には様々なものがありますが、代表的なものを3つ挙げるとすれば、高血圧、高脂血症(高コレステロール血症と高中性脂肪血症)、糖尿病です。さらに2つ挙げるなら、高尿酸血症と慢性腎臓病(CKD)が入ります。(他には、いくつかのがん、肥満が挙げられます。最近は、歯周病や不眠なども生活習慣病に加えられることが増えてきました)

さて、これら5つのうちどれが最も治療に難渋するか。もちろん個人によりますが、おしなべて言うと、医師からみたときに最も困難なのは「慢性腎臓病」です。残りの4つ、すなわち、高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症には優れた薬がいくつもあります。これら4つの疾患も薬よりも生活習慣の改善が優先されなければならないことは当然ですが、数値を劇的に改善させる薬が何種類もあります。

一方、慢性腎臓病には薬がほぼないと言っても過言ではありません。高血圧で用いるいくつかの薬には多少効果があるとされていますが、それだけでよくなるわけではなく、手遅れにならないうちに本格的な生活改善をしなければなりません。そして、日本腎臓学会によれば現在日本に慢性腎臓病の患者は1,330万人(20歳以上の成人の8人に1人)もいます。

そして、慢性腎臓病に対する生活改善は非常に難しいのです。この難しさについては7年前のコラム(はやりの病気第第81回(2010年5月)「慢性腎臓病と塩分制限」)でも述べました。私はその後、慢性腎臓病の患者さんに様々な指導をおこなってきました。幸いなことに進行が止まっている患者さんもいますが、残念ながらじわじわと悪化し、このまま進めば将来は人工透析を免れないのでは、という人もいます。今回は改めて慢性腎臓病の生活改善の難しさを振り返り、それでもできることを述べていきたいと思います。

慢性腎臓病の生活改善で最重要なのが「塩分制限」ですが、非常に困難で、日本腎臓学会のガイドラインでは、最も軽症のステージ1であったとしても1日の塩分摂取量を6グラム未満にしなければなりません。前出のコラムでも述べたように、味噌汁、鍋焼きうどん、五目そばの塩分は、それぞれ2グラム、7.4グラム、8グラムです。これらの数字を見るだけで、1日合計6グラム未満がどれだけ困難かが分かります。

実際の日本人の塩分摂取量をみてみましょう。昭和時代に比べれば、現在は摂取量が大きく減っているのは事実です。しかし、それでも下記の通りです(厚生労働省「国民健康・栄養調査結果の概要」より)。

2008年 男性:11.9グラム、女性:10.1グラム

2013年 男性:11.1グラム、女性:9.4グラム

ちなみに、「目標」は下記のように定められています(厚生労働省「日本人の食事摂取基準」より)。

2005年 男性:10グラム未満、女性:8グラム未満

2010年 男性:9グラム未満、女性:7.5グラム未満

2015年 男性:8グラム未満、女性:7.0グラム未満

摂取量の数字では男女とも減少していますが、よくみると、それでも2005年の目標すら満たせていません。このまま「目標」を下げ続けても、「絵に描いた餅」にしかなりません。そして、私自身の個人的見解を述べれば、そろそろ日本人の塩分摂取量低下は限界にきています。摂取量が次回発表される2018年は、2013年の数字から比べてさほど減少していないでしょう。つまり、日本人は和食を捨てない限り、これ以上塩分摂取量を下げるのは極めて困難なのです。

ではどうすればいいか。最も重要なのは慢性腎臓病の「怖さ」を知ることです。最近は職場でも学校でも家庭でも「叱る」のではなく「褒める」ことが重要とされているようで、医師も患者さんに対し「褒める」のが良い、とされています。ですが、私はもともと他人を褒めるのが苦手なこともあり、生活習慣病の指導については褒めるのではなく「恐怖」を植え付けています。もっとちゃんとやらないと将来は透析になりますよぉ…、と言い続けているのです。このような指導(そもそもこれを「指導」と呼べるかどうかも疑問ですが…)しかしていない私は、良医ではありません。医学部でおこなわれる模擬患者とのコミュニケーションの試験なら不合格になるでしょう。

腎臓はいったん悪化すると元には戻らない臓器です。ですから、それ以上悪くならないように、生活習慣の改善を今以上に厳しくおこなうしありません。少しでもできたことを褒めてあげて…、などと悠長なことを言っている場合ではないのです。

ではどうすればいいか。まずほとんどの人がすぐに簡単にできることがあります。それは「腎臓に負担がかかる薬やサプリメントを飲まない」ということです。代表的なものは、鎮痛剤(ほとんどの市販の鎮痛剤は腎臓に影響を与えます)と風邪薬(鎮痛剤が含まれる)です。そして、もうひとつの代表がカルシウム及びビタミンDです。これらは骨を強くするため、という理由で飲んでいる人が少なくありませんし、また、健康のため、という漠然とした理由でマルチビタミン(含ビタミンD)やマルチミネラル(含カルシウム)を飲んでいる人が大勢います。筋力強化やダイエットのためにプロテインを飲んでいるという人も少なくありませんが、彼(女)らのどれだけがプロテインが腎臓を悪くすることを知っているでしょう。もちろん医療機関で処方される薬にも腎臓に負担がかかる薬は少なくありませんし、個人輸入で薬を入手するなどということは危険極まりない行為です。

次にすべきなのはやはり運動と食事です。特に汗をかく運動は非常に効果的です。フルマラソンを走るときには塩分補給をしなければならないことからも分かるように(ただしフルマラソンは腎臓に負担がかかりますから推薦できませんが)、塩分を多少多めに摂ったとしても運動で汗をかけば帳消しになります。ですから、やせるため、あるいは動脈硬化を防ぐため以上に「将来人工透析になるのを回避するため」に運動で汗を流すべきなのです。

食事はもちろん可能な限り塩分の制限につとめなければなりませんが、他にもすべきことがあります。それは「太らない」ということです。最近はあまり言われなくなりましたが、数年前には「少し太っている方が長生きする」ということがさかんに言われました。たしかにそのような統計が海外のみならず日本にもあります。ですが、私はこの考えに以前から疑問を持っています。私が診ている患者さんでいえば、適正体重の人の方が明らかに健康だからです。そして、肥満やメタボリック症候群は慢性腎臓病のリスクになることが分かっています。つまり、太っていればたとえ長生きできたとしても人工透析で寿命を延ばしているだけ、ということになりかねないのです。

では太らないためにはどのような食事をすればいいか。今回提案したいのは「蛋白質をしっかり摂る」ことです。ここは誤解しやすいところなので注意が必要です。慢性腎臓病がある程度進行すると蛋白質が腎臓を傷めます。ですから摂取量を制限しなければなりません。そして、以前は、腎機能低下の初期段階から蛋白質を制限する食事療法が推奨されていました。

ですが、この考えは現在では見直されており、軽症であれば厳しい蛋白制限を指示しない考えが主流になってきています。実際、日本腎臓病学会のガイドラインでもステージ2までは「過剰な摂取をしない」との表現にとどまっています。一般にステージ2までは「1.3g/kg標準体重/日を超えない」が推奨されます。例えば標準体重が60kg(身長160センチ程度)とすれば1.3x60=約80グラムが蛋白質を摂取していい上限となります。

では肉や魚を食べるとどれくらいの蛋白質を摂取することになるかというと、だいたい肉や魚100グラムで蛋白質20グラムです。私は肉料理が大好きで、月に2回程度は近所の「サイゼリア」でステーキを食べます(999円というリーズナブル価格です!)。このステーキが約160グラムですから蛋白質は32グラムになります。また私は毎朝納豆を1パック食べますがこれは約8グラムです。もちろんタンパク質は米を含む多くの食品に含まれていますから、単純に肉・魚・卵・大豆食品などを合計すればいいわけではありませんが、多くの人にとって「過剰な摂取をしない」というのはむつかしいわけではなく、むしろ肉や魚、大豆をしっかり摂って摂取量を把握することの方が重要です。(先述したようにもちろんプロテインは絶対NGです)

厳格に制限すべきなのは蛋白質ではなく、総摂取カロリーあるいは炭水化物です。いずれにしても「体重を増やさない」ということが最重要です。慢性腎臓病の予防及び治療に重要とされている塩分制限に異論はありませんが、和食を捨てない限り日本人には極めて困難です。ならば、まだ初期の段階であれば、「汗をかく運動」と「太らない食事療法」をしっかりとおこなうことで、それ以上の進行をとめるべきではないか。これが私の考えです。

腎臓はいたわっていても年齢と共に誰でも次第に劣化していきます。つまり慢性腎臓病が進んでいきます。あなたの寿命が尽きるまでは腎臓の”寿命”をなんとか持ちこたえさせねばならないのです。

投稿者 | 記事URL

2017年11月6日 月曜日

2017年11月 私の苦い体験と残念な薬剤師

その電話は土曜日の診察終了間際、午後8時の少し前にかかってきました。

太融寺町谷口医院(当時は「すてらめいとクリニック」という名称。以下「谷口医院」)をオープンして間もない2007年のことです。他府県在住の若いカップルからの電話で、「コンドームが破れた。緊急避妊をお願いしたい」という内容でした。

緊急避妊薬は海外では薬局で買えますが、日本では医療機関で処方しなければならないことになっています。通常、緊急避妊をおこなうのは(大きな)病院ではなく診療所/クリニックです。科としては婦人科か、谷口医院のような総合診療をおこなっているところ、それに一部の内科クリニックとなるでしょう。すべての科でおこなっているわけではありません。

その他府県のカップルがわざわざ谷口医院に電話してきたのは、「近くに開いているクリニックがないから」です。当時の谷口医院は土曜日も午後8時まで受付をおこなっており(現在土曜は午後7時まで)、他には受診できるところがないと言います。ですが、私はその晩、所用で最終の新幹線に乗らなければなりませんでした。その電話がかかってきたときには、まだ待合室に10人以上の患者さんが診察を待っていました。そのカップルは車を飛ばしても8時には間に合わないと言います。このカップルを診察すると最終の新幹線に間に合わなくなる可能性が出てきます。少し悩んだ挙句、私は「当院では対応できない。救急病院を受診してほしい」と答えました。

翌日、私はずっとこのカップルのことが気になっていました。いえ、今こうしてこのことを書いているくらいですから、10年が過ぎた今もこの記憶が私を苦しめています。なぜあのとき受け入れなかったのか…。私の「所用」はカップルのお願いを断るほど重要だったのか…。最終の新幹線に間に合わなかったとしても深夜バスを利用すれば済む話だったのではないか…。

このことが頭をよぎるとき、いつも考えてしまうことがあります。日本ではなぜ薬局で薬剤師が緊急避妊薬を販売しないのでしょう。海外では当たり前のようにおこなっているのに、です。もちろん、この問題に気付いているのは私だけではありません。実際、2017年7月に開催された「第2回医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」(通称「スイッチOTC検討会」)では、緊急避妊薬を薬局で販売できるようにすべきではないかという議題が取り上げられました。ですが、肝心の薬剤師が同意しないのです。

はっきり言えば、薬剤師のこの考え、情けなくないでしょうか。私たち日本の薬剤師は海外の薬剤師と違ってそんな難しいことできませーん、と宣言しているようなものです。確かに緊急避妊の説明は簡単ではありません。単に理屈を覚えればいいわけではないからです。生理学、薬理学、産科学の知識に加え、心理的なケアや社会的な配慮もおこなわなければなりません。なかにはデートレイプの被害ということもあります。被害者に不適切な発言をすると「セカンドレイプ」となり余計に苦しめることになります。また緊急避妊は繰り返す人が多いですから、今後の避妊についても話をしなければなりません。ですから相応の勉強や研修が必要になります。

もしも私が薬剤師なら、薬剤師会に申し入れをして「緊急避妊こそ薬剤師の仕事だ!」と訴えます。そもそも性行為というのは日中よりも夜間におこなわれることが多いものです。そして緊急避妊は早ければ早いほど成功率が上がるわけです。そして、都心部には深夜まで開いている薬局があります。一方、診療所/クリニックは夜遅くまで開いておらず(特に土曜日!)、また大病院の救急外来はどこもいっぱいで、受診時に症状のない緊急避妊希望者は後回しにされることが多いのです。

もうひとつ、私が薬剤師に期待したいこと、というか、情けないと思うことがあります。それは、現在連日のようにメディアに取り上げられている「ヒルドイドを始めとするヘパリン類似物質をなぜ薬剤師が販売しないのか」ということです。

これについては、以前にも述べました(「はやりの病気第161回(2017年1月)「保湿剤の処方制限と効果的な使用法」)。私が言いたいのは、「ヒルドイドやビーソフテンといったヘパリン類似物質は単なる保湿剤であり、わざわざ医療機関で処方するものではなく、海外では薬局で販売されているし、日本でもすでに一部のヘパリン類似物質は薬局で販売されている。ヒルドイドやビーソフテンの製薬会社が医療機関での処方に固執しているのは事実だが、なぜ薬剤師が自分たちにやらせてくれと言わないのか」ということです。

2017年10月6日、健康保険組合連合会が公表した「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究III」(76-94ページ)で、ヘパリン類似物質の処方が全国で年間93億円にのぼると推計されています。これは各メディアも報道しており、「ヒルドイドやビーソフテンを治療ではなく単なるスキンケア製品として求める患者(患者ではありませんが)が多い」と言われています。

しかし我々臨床医の立場からすると、ここはきちんと区別しなければなりません。谷口医院でもオープンした2007年から「スキンケア製品として(または化粧水として)ヒルドイドかビーソフテンを処方してほしい」という初診の患者(患者ではありませんが)が、ちょこちょこやって来ます。もちろん、そのような理由では処方できない、ということを説明しますが(そして保険診療のルールをそれなりに丁寧に説明しているつもりなのですが)、「お金払うって言ってるでしょ!」と捨てゼリフを吐いて帰る人もそれなりにいます。

ですが、例えばアトピー性皮膚炎や他の慢性湿疹でステロイドまたはタクロリムスでの治療が奏功して炎症がまったくなくなりあとは乾燥だけとなった場合は、再び炎症を起こさないためにヘパリン類似物質を使うことはよくあります。というより、いかに「保湿」が重要であるかの説明をおこない、幾種類もある保湿剤のなかでいかにヘパリン類似物質が有効かという説明をします。ですが、ヒルドイドやビーソフテンには「処方制限」(詳しくは「保湿剤の処方制限と効果的な使用法」)があるので、薬局やネット販売のものも探してね、という話をします。

先に述べた緊急避妊薬の場合は、心理的、社会的な背景にまで踏み込む必要があり、単に教科書的な知識だけでは対応できません。それなりのトレーニングが必要です。ですが、ヘパリン類似物質の場合は、他のスキンケア製品の販売とほとんど変わらないといっても言い過ぎではありません。実際、すでに一部のヘパリン類似物質は薬局や化粧品屋で販売されているのです。

もしも私が薬剤師なら、薬剤師会に対して、「ヘパリン類似物質はすぐに薬局で医師の処方せんなしで薬剤師が販売できるようにすべきだ。ヒルドイドやビーソフテンの製薬会社にも訴えるべきだ!」と主張します。

ちなみに、私がよく行く近所の薬局は夜遅い時間まで開けてくれているので助かっています。私はそこで格安のお菓子やインスタントラーメンをまとめ買いしています。品揃えの豊富さとスーパー顔負けの安さにはいつも感謝しています。

ですが、薬剤師が声を張り上げてセール品の案内をしているのを目にすると、感謝の気持ちが残念な気持ちに変わっていきます…(注1)。

********

注1:残念な薬剤師については過去のコラムでも書いたことがあります。下記を参照ください。

投稿者 | 記事URL

2017年10月16日 月曜日

第170回(2017年10月) 最も難渋するアレルギー疾患~好酸球性食道炎・胃腸炎~

最も重篤なアレルギー疾患は?と問われれば、医療者も一般の人たちもおそらく「アナフィラキシー」と答えるでしょう。アナフィラキシーをいったん起こせば、迅速に適切な治療がおこなわれなかった場合、数時間以内に帰らぬ人になってしまうこともあります。

ですが、アナフィラキシーには必ず原因があります。食べ物、薬剤、蜂などで、これらを避ければ再発は防げます。ときどき原因不明のアナフィラキシーがあり、なかなか原因物質を特定できないことがありますが、そういった場合でも毎日症状に苦しめられることはありません。偶発的に発症した場合はアドレナリンの筋肉注射(自己注射も可能)をおこなえば助かります。

一方、毎日のように苦しめられ、治療法も確立しているとはいえないアレルギー疾患があります。それが今回紹介する「好酸球性食道炎」と「好酸球性胃腸炎」です。どちらもあまり有名でない疾患でしょうし、罹患者数は喘息やアトピー性皮膚炎と比較すると圧倒的に少ないのは事実ですが、かなりの難治性であることから厚労省の指定難病にも入っています(注1)。

さらに、難渋するのは治療だけではありません。診断をつけるのにも非常に苦労するのです。2つの疾患をひとつずつみていきましょう。まずは好酸球性食道炎です。

好酸球性食道炎の症状は、吐き気、胸やけ、飲み込みにくい、などで、逆流性食道炎の症状とほとんど変わりません。ですから、このような症状を医師に説明して、「あなたの疾患は好酸球性食道炎に違いない」と初診時に言われることはまずありえません。すぐに内視鏡(胃カメラ)をおこなうべきこともありますが、たいていは胃酸の分泌を抑制する薬をまずは処方されます。

こういった薬で症状が改善しないときに内視鏡をおこないます。逆流性食道炎の場合は内視鏡をすれば「ただれた粘膜」が観察されますから、この時点で診断がつきます。一方、好酸球性食道炎は、ある程度重症化していないと「異常なし」または「軽度の炎症」と言われるだけで、この時点で診断がつくことはあまりありません。内視鏡で異常がない(または軽度)であり、逆流性食道炎と同じ症状がある場合「非びらん性胃食道逆流症」と呼ばれます。つまり実際には好酸球性食道炎であったとしても、軽度の逆流性食道炎または非びらん性胃食道逆流症と「誤診」されてしまう可能性があるのです。

逆流性食道炎でも非びらん性胃食道逆流症であっても、症状がある程度進行するとプロトンポンプ阻害薬(以下「PPI」)と呼ばれる薬が処方されます。これである程度改善することがほとんどで、改善度に乏しい場合は手術が検討されることもありますが頻度は稀です。

では好酸球性食道炎はどのようにして診断をつけるのか。それには、食道の一部の粘膜を採取し、生検(顕微鏡の検査)でたくさんの好酸球を確認しなければなりません。ここにこの疾患の診断の難しさがあります。理由は2つあります。

ひとつは、生検というのはそれなりに大変な検査です。粘膜を採取するわけですから、出血は起こりますし、稀とはいえその出血が止まらない、あるいは食道の壁を穿孔してしまう可能性もゼロとは言い切れません。つまり危険が伴う検査なのです。ですから、内視鏡をおこなう術者としては、大きな異常が肉眼で確認できない限りはなかなか生検実施を考えにくいのです。そして、好酸球性食道炎の場合、肉眼での大きな異常があるわけではありません。

もうひとつの理由は、好酸球性食道炎でもPPIがそれなりに効く場合があるということです。なぜ効くのかははっきりとわかっていないのですが、効くときは効くのです。すると「PPIが効いたんだから軽度の逆流性食道炎か非びらん性胃食道逆流症だろう」と診断されてしまいます。

ですが、好酸球性食道炎であろうがなかろうがPPIで症状がとれるなら「幸運」と言えます。なぜならPPIがまったく無効な好酸球性食道炎の場合は、ほとんど「なす術がない」からです。一般に好酸球が関与した疾患にはステロイドが効くことがあります。好酸球性食道炎の場合も、ステロイド内服は有効ですし、また喘息で用いるステロイド吸入薬を飲み込むという方法もあります。しかしステロイドの副作用を考慮すると、このような治療は安易におこなえません。

では好酸球性食道炎の診断がつき、PPIが効かない場合はどうすればいいのでしょう。それを述べる前に、もうひとつの疾患、好酸球性胃腸炎をみていきましょう。

好酸球性胃腸炎の症状は、嘔吐、腹痛、下痢などです。患者さんは「特定のものを食べたときに起こる」と訴えることがありますが、食物アレルギーの腹部症状とは異なります。食物アレルギーの腹部症状は食後運動をしたときに起こることが多く、原因食物のIgE抗体が陽性となるのが普通ですし、プリックテストといって皮膚にその食物を注射する検査をすると陽性となります。一方、好酸球性胃腸炎の場合、血液検査でもプリックテストでも陽性とならないことが多いのです。尚、これは好酸球性食道炎の場合も同様です。

確定診断を得るには、好酸球性食道炎と同様、内視鏡で粘膜を採取(生検)することになりますが、食道の場合と異なり、小腸の内視鏡というのは簡単ではなくなかなかおこなえません。胃や大腸の生検は比較的おこないやすいですが、採取した部位では好酸球が多くなかった、ということもあります。症例によっては腹水が貯まり、その腹水のなかに多数の好酸球が検出されることもありますが、腹水はある程度の量が貯留しなければ採取が困難です。

血中の好酸球が増えていることは多いのですが(好酸球性食道炎の場合も同様)、他の好酸球が上昇する疾患(例えば喘息)のために増えている可能性もあり、これらを見分けることは困難です。そもそも、好酸球性食道炎も胃腸炎も、喘息を含むアレルギー疾患を合併していることが多く、好酸球の数値はこれら疾患の決め手にはなりません。それに血中好酸球が上昇しない好酸球性食道炎・胃腸炎もあるのです。

治療はどうすればいいのでしょうか。食道炎の場合とは異なり、好酸球性胃腸炎の場合は吸入ステロイドの内服は効きません。経口ステロイドの内服は有効ですが、やはり副作用を考慮すると長期で使える方法ではありません。

ではどうすればいいか。実は、好酸球性食道炎にも好酸球性胃腸炎にも極めて有効な”治療法”があります。しかもその”治療法”は「安全」で「低コスト」です。しかしおこなうのは極めて困難です。というより、その”治療法”が有効で誰もが簡単におこなえるなら、厚労省は難病に指定しません。

その”治療法”とは「6種食品除去食」を実践するという方法です。先に述べたように、患者さんのなかには「特定のものを食べると症状が出やすい」という人がいます。ということは可能性のあるものをすべて避ければいいのです。それは6つあります。#1卵、#2牛乳、#3小麦、#4大豆、#5ピーナッツ、#6魚介類です。これらを完全に除去すると、症状が劇的に改善すると言われています。

ですが、実際にこれらをすべて除去することができるでしょうか。蛋白源として、卵、牛乳、大豆、魚介類がNGだとすればあとは肉しかありません。小麦NGでも炭水化物は米で摂れますが、では米と肉、野菜だけの生活を一生続けることはできるでしょうか。

今のところ好酸球性食道炎・胃腸炎の予防法はありません。ただ、難病指定されているわけですから有効な治療の研究はおこなわれていますし、診断がつけば治療費は無料となります。疑わしい症状がある人はかかりつけ医に相談してみてください。

************

注1:厚労省の下記ページを参照ください。

http://www.nanbyou.or.jp/entry/3935

投稿者 | 記事URL

2017年9月25日 月曜日

第169回(2017年9月) 治らない依存症~痴漢・盗撮・小児愛~

医師のとんでもないわいせつ事件が立て続けに起こりました。

1つめの事件を起こしたのは大阪の40代の男性医師です。この医師は、2016年10月から2017年6月にかけ、乳がん検診や健康診断で触診をおこなう際に、カバンに仕込んだスマホで女性の裸の盗撮をおこないました。さらに、泥酔状態で搬送された30代女性の服を脱がせて胸を触り盗撮したことも発覚しました。大阪府警岸和田署はこの医師を逮捕し2017年9月6日に送検し、報道によれば男性医師は容疑を認めているそうです。

もうひとつの事件は香川県の30代の男性医師です。2016年夏頃、小児科医として勤務していた同県の病院で、個室に入院中の小学生の女児の服を脱がせ、スマートフォンで体を撮影しました。さらに、2017年7月24日には、やはり個室に入院中の5歳の女児の体をなめたことが発覚し逮捕されました。報道によれば、この男性医師は「同じようなことを今までもしている」と供述しています。

これらは一般市民を裏切る許せない犯罪であり、もちろんこのような医師達に同情する医療者はおらず、医師の掲示板を見てみてもこの医師達を擁護する意見は(当然ですが)皆無です。

私自身もこういう医師は二度と医療の現場に戻ってはいけないと考えています。その理由は「おそらく同じことを繰り返すから」です。これは私の個人的見解ですが、盗撮や小児愛もこのレベルまでいけば「病気」と考えるべきです。そしてこの「病気」は治りません。

一般に、実際に人物を診ることなくマスコミなどの報道だけでその病名を推測する行為は慎むべきですが、このレベルの盗撮や小児愛は「依存症」と診断してまず間違いありません。

依存症の治療は極めて困難です。そもそも治療以前に、本人が病気であるという自覚がない場合が少なくありません。したがって自ら医療機関を受診することはほとんど期待できません。同じ依存症でも、ニコチン依存症、アルコール依存症、覚醒剤依存症といった薬物依存の場合は、本人も周囲も病気であるという自覚がある場合が多いですが(それでも「無自覚」の場合も多々あります)、ギャンブル依存、買い物依存、万引き依存、性依存などは、「これば病気だ」と自覚している人の方が少ないのです。

そして、性に関する依存症のなかでも、盗撮、痴漢、さらに小児愛といった依存症は「治ることはほとんどない」と私はみています。

これらの依存症を細かく見ていく前に、そもそも依存症は治さなければならないのか、という根本的な問題を考えてみましょう。例えば、ニコチン依存症の人のなかに、「愛煙家にも権利がある。タバコのせいで早死にしてもそれは自分の責任。誰にも迷惑かけないのなら何か文句ある?」と言う人がいます。私は個人的には、この意見が間違っているとは考えていません。非喫煙者の前で吸わないようにしていれば、「喫煙する権利」はあっていいと思います。タバコが原因で病気になったときに必要になる医療費は税金なんだから社会に迷惑、という意見もあるようですが、そこまで冷たい社会はひどすぎる、と私は思います。この意見が通るなら、暴飲暴食をして糖尿病になった人に対しても税金を使うな、という理屈がまかり通ることになります。

では、治さなくてもいい依存症とそうでない依存症の区別はどこにあるのでしょうか。それは「他人に危害を加えるかどうか」です。ギャンブル依存で借金を背負うと家族や友達に迷惑がかかりますが、これは貸さなければ済む話です。性依存は買春行為のみにとどめておくなら、(本人がHIVやB型肝炎などの感染症を持っていないなら)誰も傷つけることはないでしょう。

一方、痴漢や盗撮、小児愛(買春であったとしても小児愛は禁止しなければなりません)は明らかに被害者がいます。もちろん強姦もそうです。イザベル・ユペール主演でカンヌ国際映画祭を含めいくつもの賞にノミネートされたフランス映画『エル ELLE』は、レイプでしか性的興奮を得られない男性がキーパーソンとなっています。この映画についてのみ言えば、この男性は必ずしも「悪」ではないかもしれませんが、レイプをやめることができない人物を娑婆に置いておくわけにはいきません。

ところで、医療者のなかにはこういった「社会に存在してはいけない依存症をもつ者」がどれくらいいるのでしょうか。最近報道された事件を振り返ってみましょう。

2017年9月3日、山形署は10代女性のスカート内を盗撮した疑いで山形県立中央病院に勤務する20代の男性医師を逮捕しました。(9月4日の共同通信)

2017年5月25日、広島、静岡、鳥取、群馬各県警の共同捜査本部は、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、大阪の30代の歯科医師、名古屋の看護師(男性)ら合計4人を逮捕しました。彼らは男児のわいせつ画像を交換していたそうです。(5月25日の時事通信)

2017年9月4日、京都府警は施術を装い10代の少女にわいせつ行為をおこなった40代の鍼灸院院長を逮捕しました。(9月5日の共同通信)

2016年7月24日、栃木県警は小学1年生の男児にショッピングモール内のトイレでわいせつ行為をおこなった佐野市の20代の介護福祉士を逮捕しました。(http://www.caretomo.com/carenews/18876)

2016年4月1日、兵庫県警は障害をもつ小学4年生の男児にわいせつ行為をおこなった神戸市の30代男性の介護福祉士を逮捕しました。(2016年4月1日の産経WEST)

医療者ばかりではありません。教育者にも小児愛者は少なくないようです。

2017年9月7日、仙台の20代男性保育士に対し仙台地裁は懲役15年の実刑判決を下しました。この保育士は2015年10月からおよそ1年間にわたり、勤務先の保育園の女児10人にわいせつ行為をおこない動画を撮影したのです。

ひとつひとつの報道を読んでいるときりがありません。文部科学省がウェブサイトで公開している「平成27年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」によれば、同年度にわいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は224人で、過去最多を記録しているそうです。この調査は「公立学校教職員」ですから、私立は除かれていますし、先述した仙台の保育園もおそらく含まれていないでしょう。とすると、被害にあっている子供たちはまだまだ大勢いると考えるべきです。

困ったことがあれば何でも相談してください、と10年以上言い続けている太融寺町谷口医院には、様々な依存症の悩みを話す患者さんが大勢いますし、本人に自覚がないので何とかしてほしい、と言って相談される家族やパートナーの方も少なくありません。

ですが「依存症」の治療は本当に困難です。先述したようにニコチン依存なら薬がありますし、覚醒剤は極めて困難ですが、「覚醒剤を絶つことをその日の目標にする」ということを日々実践してもらえればなんとか断っているという人もいます。依存症の治療の基本は「初めから手を出さない」。そして、いったん依存症になると「対象から完全に離れる」ということです。そういう意味で薬物依存は治療方針が立てやすいのです。

ですが、買い物依存の人にクレジットカードを持たないように助言したところで、現金があれば買ってしまいます。痴漢がやめられない人には「電車に乗らない」が最適ですが、これも実際には困難でしょう。

医師であれば(医師でなくても)スマホは必携品ですし、ほとんどの科では小児も診察することになります。教師や保育士は毎日子供たちのケアをしています。ということは、医療者や教育者は、その仕事を辞めるしか方法はない、ということになります。残念ながら有効な治療法がなく、再発の可能性があり、その依存症が「犠牲者」を生み出すかもしれない場合は「退職」、さらに場合によっては「社会との交流を絶つ」以外に道はないと私は考えています。

ではそういう人たちはどうすればいいのか。数は多くありませんが、依存症患者を積極的に診ている医療機関を探すか、自助グループ(注1)に参加することを私は勧めています。

************

注1:私は一度自助グループの公開セッションに参加したことがあります。詳しくは下記を参照ください。

投稿者 | 記事URL

2017年8月28日 月曜日

第168回(2017年8月) 電子タバコの混乱~推奨から逮捕まで~

電子タバコを巡る意見や情勢が混乱しています。

フィリップ・モリス社が「アイコス」(iQOS)を日本で発売したばかりの頃、これを「電子タバコ」と呼ぶことがまだ一般的でした。しかしその後、従来の電子タバコとは方式が異なることから「加熱式タバコ」と呼ばれることが増えてきました。アイコスがほぼ独占状態になりつつあるなか、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社が「グロー」(glo)の販売を開始し、さらにJT(日本たばこ)も負けてられないと言わんばかりに「プルーム・テック」(Ploom TECH)を市場に投入しました。

現在では「電子タバコ」と「加熱式タバコ」を区別するような風潮にありますが、WHOや厚労省が定めたきちんとした言葉の定義は現在のところありません。定義を確認した上で議論をするのが分かりやすいのですが、それができませんから、私流に最近の流れをまとめてみたいと思います。

まず電子タバコが登場したのは2004年頃で、香港の企業が開発したと言われています。2007年頃から世界中で普及するようになり、日本では比較的早い段階で市場に登場しました。禁煙補助に使えるという意見もあり、次第に利用者が増えるなか、健康上の被害があるのかどうかがよく分かっていませんでしたが、2008年にWHO(世界保健機関)が、「安全性が確認されず正しい禁煙療法とは考えられない」「製品に使用されている多くの化学物質の中に強い毒性があるものが含まれている可能性がある」との見解を表明しました。

つまり、この時点では安易には勧められないという考えが優勢でした。しかし、利用者はその後急激に増加します。世界中で数百種の電子タバコが販売されるようになり、健康被害を指摘する声も上がり始めます。2015年7月には、日本の厚労省の研究班が、電子タバコから通常のタバコに含まれる濃度を上回る発がん性物質が検出されたことを発表しました。

しかしその直後の2015年8月、英国保健省が画期的な発表をおこないました。これは私の見解ですが、この発表が世界の電子タバコの流れを一気に変えました。英国保健省は電子タバコの安全性に言及するどころか、「禁煙支援ツールになり得る」と正式に発表したのです。同省によれば、電子タバコは従来のタバコに比べて有害性が95%も低いというのです。

この時点では(私の知る限り)、電子タバコに肯定的な正式発表をおこなったのは英国のみで、米国は慎重な態度を示していました。

ところがついに米国にも動きがみられました。医学誌『British Medical Journal』2017年7月26日号(オンライン版)に掲載された論文(注1)によれば、米国での電子タバコ使用者の増加が、国民全体での禁煙率上昇に寄与していることが分かったのです。喫煙者を対象としたこの研究の結果は、電子タバコ使用者は非使用者(従来のタバコのみ使用)よりも禁煙を試みる可能性が高く、また、禁煙に成功する確率も高かったのです。

英国がおこなったような、FDAなどの米国の当局による電子タバコを肯定する正式な声明は現時点で発表されていませんが、『British Medical Journal』という一流の医学誌にこのような報告がなされたことを考えると、今後メディアの報道などにより、電子タバコがさらに普及することはほぼ間違いないでしょう。

では、世界的に電子タバコが受け入れられる時代になったと言えるのでしょうか。残念ながらそうは言えません。タイの奇妙な規制のせいで、世界中で議論が巻き起こっています。なぜか日本のマスコミはこれについてほとんど報道していませんが、世界的には大きな問題になっています。電子タバコで逮捕者が出たからです。

偶然にも上記論文が公開された2017年7月26日、タイの路上でスイス人の男性が電子タバコを使用していたという理由で逮捕されました。報道(注2)によれば、この男性は逮捕され6日間留置されたそうです。

タイの刑務所に私は出向いたことがありませんが、過去に何人か訪問したことがあるという日本人から話を聞いたことがあります。タイでは刑務所に知り合いがいなくても「収監されている日本人に会いたい」と言えば、比較的簡単に入れてくれるそうです。タイの刑務所は、ある程度予想できることではありますが、日本のそれとは様相がまったく異なり、不潔で不衛生でいつ死んでもおかしくないような環境だと皆が口をそろえていいます。床にはゴキブリやムカデが這いまわり、トイレは不衛生そのもの、もちろんトイレットペーパーなどは支給されません。食べ物は言わずもがな…だそうです。

逮捕されたスイス人の男性はどうやら刑務所に入っておらず留置所どまりだったようですが、運が悪ければ(としか言いようがありません)有罪判決をくらい長年刑務所に入れられるかもしれません。

なぜこのようなことが起こるのか。実は2014年10月、タイ政府は電子タバコと水タバコを禁止する措置を取り始めました。私はこの情報を入手してから3回タイに渡航していますが、この規則が実行されているような印象は受けません。例えば、バンコクのアラブ人が集まる界隈のカフェでは、以前と変わりなく堂々と水タバコを吸っているアラブ人がいたからです。どうせ、形だけの法律だろう…。私だけでなくタイをある程度知っている者はみんなそのように考えたのではないでしょうか。

そもそもタイという国は薬物に関しては「いい加減」という表現がピッタリです。一時タクシン政権の頃は、それはやりすぎだろう…、と言うくらい薬物に厳しくなりましたが(冤罪で射殺された者も少なくないと言われています)、政権が変わり、以前のように薬物に甘い国に戻っています。さすがに麻薬は実刑を逃れられないと思いますが、覚醒剤にいたっては、2016年6月法務大臣が驚くべき発表をおこないました。なんと「覚醒剤の依存性はアルコールやタバコよりも低いから合法にすべき」と発言したのです(注3)。

覚醒剤でこの扱いですから、大麻となると事実上野放しというか、個人使用であれば少々の賄賂で見逃されることが多いと聞きます。(ただし、罪は罪で少数ながら逮捕される日本人もいます。決して「賄賂を渡せば見逃される」などと思ってはいけません)

スイス人のこの逮捕について、日本のメディアではほとんど取り上げられていませんが、タイ好き日本人のコミュニティの間では話題になったようです。そこで一部の人が「アイコスやグローなどは加熱式タバコで電子タバコじゃないから大丈夫」と嘯いていますが、これは危険です。タイの警官はまず英語ができませんから、これらをタイ語で説明し、納得させる必要があります。また、理屈でねじ伏せることができたとしても賄賂を求められることもあるでしょう。タイには電子タバコも加熱式タバコも持ち込んではいけない、と理解すべきです。

尚、同じような法律はカンボジアにもあります。この原稿を書くにあたってカンボジアの状況を入手しようと試みたのですが、有益なものは入りませんでした。カンボジアの警察は腐敗しきっていると聞きますし、実際にアイコスを持っていて逮捕・留置ということはないとは思いますが過信しない方がいいでしょう。

英国・米国が電子タバコを有益なツールとみなし、その逆に持っているだけで逮捕という国もあるなか、日本政府は見解を表明せず、「受動喫煙防止対策」で規制するタバコに電子タバコ・加熱式タバコを含めるかどうかすらも決められていません。

新しい製品の場合、科学的なデータが集められませんからある程度はやむを得ませんが、なんらかの分かりやすい発表をしてもらいたいものです。同時に、「海外渡航時には電子・加熱式タバコの携帯に注意」という警告をもっとおこなうべきではないでしょうか。

************

注1:この論文のタイトルは「E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys」で、下記URLで全文を読むことができます。

http://www.bmj.com/content/358/bmj.j3262

注2:下記を参照ください。

http://vaping360.com/vaper-arrested-thailand/

注3:下記を参照ください。

参考:医療ニュース

2015年9月4日「電子タバコ、有害でなく禁煙補助にも有効?」

2015年7月15日「電子タバコ、未成年には禁止すべきでは?」

投稿者 | 記事URL

2017年7月23日 日曜日

第167回(2017年7月) 卵アレルギーを防ぐためのコペルニクス的転回

2017年6月16日、日本小児アレルギー学会理事長が異例の記者会見を開き、「アトピー性皮膚炎が改善していれば加熱鶏卵を早期に食べさせるべき」という発表をおこないました(注1)。これはそれなりに大きなニュースであり、一部のマスコミでは取り上げられていましたが、さほど大きな扱いではなく、またSNSなどでの大きな拡散もなく、実際、太融寺町谷口医院の乳児をもつ患者さん数人に尋ねてみましたが、知っているという人はいませんでした。

ですが、この会見は従来言われてきたことを覆す大変重要なものです。これまでは、乳児に、あるいは母親にアレルギー疾患、特にアトピー性皮膚炎(以下「アトピー」)があると、無条件に卵を制限することが一般的でした。これは保護者の自己判断で、という場合もありましたが、医療機関で医師にそのような指導を受けて、というケースが多かったのです。今回の発表はそのような方針を180度転換することになるわけです。

つまり、従来の考えが間違っていた、というわけです。間違ったことを教えられていたのか、じゃあ罪を認めて責任を取ってくれ、と感じる人もいるかもしれませんが、これまで卵を禁止されていたことにも理由があります。また、今後は手放しで卵を食べていいのか、というとそういうわけではまったくなくて、むしろ自己判断で食べるのはとても危険です。今回はこれらを整理したいと思います。

まず、なぜこれまでは喘息やアトピーがあると卵を避けるように指導されていたかというと、実際に卵で食物アレルギーが生じる例があったからです。しかもアレルギーの最重症型であるアナフィラキシーショックを起こし生死をさまようようなこともあったのです。こういった「事実」があれば、当然卵を避けるのが先決、と考えたくなります。

では、なぜ「卵を積極的に食べさせるべき」といったいわば「コペルニクス的転回」がおこったのでしょうか。私個人の考えとしては「二つの大きな事実」が関係していると思います。

ひとつめの事実は過去にこのサイトで紹介した「ピーナッツを早期から食べた方がピーナッツアレルギーを起こしにくい」ことを証明した大規模調査です(注2)。ピーナッツアレルギーは日本よりもヨーロッパで深刻ですから、この調査結果はヨーロッパでは大きなニュースとして捉えられ、一般のマスコミでも報道されました。

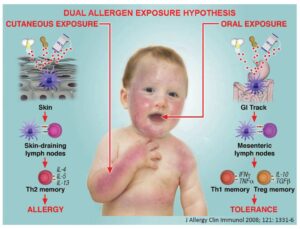

私が考えるもうひとつの事実は、これまたこのサイトで繰り返し訴えている「二重アレルゲン暴露仮説(Dual allergen exposure hypothesis)」です(注3)。食物アレルギーは、アレルゲンとなるものを口から食べれば「免疫寛容」が起こりアレルギーにならずに、皮膚から侵入すると「経皮感作」が成立しアレルギーを発症し、その後口から食べても症状がでる、というものです。茶のしずく石ケンによるコムギアレルギーもこの機序で説明できますし、魚アレルギー、カンパリアレルギー、ココナッツアレルギーなどもあてはまります(注4)。

これらふたつの事実を勘案したとき、今まで無条件に禁止すべきとされていた乳幼児の卵アレルギーももしかすると…、と考えたくなります。そして、大規模調査がオーストラリアでおこなわれました。しかしながら、その結果(注5)は、残念ながら、「卵を早期に食べさせても卵アレルギーを減らすことはできない」というものでした…。しかも、卵を食べて重症のアレルギーを起こしたケースもあったのです。

研究者たちは、調査を開始する前には「ピーナッツと同じように食べた方が良いという結果が出るに違いない。そうすればこれまでの概念を覆す発表をすることになる」と意気込んでいたに違いありません。ですが結果は”失敗”とも呼べるもの。また、この研究と同じように卵を早期から食べてもらう効果を調べた研究は世界にいくつかありますが、やはりすべて”失敗”しています。なぜでしょうか。オーストラリアのこの研究の対象者は「アトピーを有する乳児」で、生後4か月から週に1個あたりの鶏卵を食べてもらい12か月の時点で卵アレルギーがあるかどうかが調べられています。

鍵はアトピーにあるに違いない。アトピーがあれば皮膚バリアが障害されるわけだからそこから卵の粒子が侵入してアレルギーが起こるはずだ…。そう考えた(と思います)国立成育医療研究センターの研究チームは、湿疹(アトピー)のコントロールをしっかりおこなうという条件をつけて、乳児を対象とした研究をおこないました。生後6か月(注6)から微量(50mg)の加熱全卵粉末を開始し、生後9か月から少量(250 mg)の加熱全卵粉末を毎日摂取してもらいました。すると、1歳の時点で、卵を除去したグループでは37.7%に卵アレルギーが発症したのに対し、卵を食べていたグループでの発症率は8.3% と大幅に減らすことに成功したのです。しかも調査期間中、先述したオーストラリアの調査とは異なり、有害なアレルギー症状の発症はありませんでした。

しかしこの日本の研究でも8.3%は卵アレルギーを予防できていません。これはどう考えればいいのでしょうか。実は、卵アレルギーの発症を阻止できなかった乳児は、調査期間中アトピーなど湿疹のコントロールがうまくいかなかったそうです。やはり、卵を早期から食べてもらいアレルギーを予防するには「アトピーを含む湿疹のコントロールをしっかりとおこなう」というのが大前提になるのです。

ここでもう一度日本小児アレルギー学会が発表した要旨をみてみましょう。いくつかのポイントがありますが重要なのは次の2点です。

・鶏卵アレルギー発症予防を目的として、医師の管理のもと、生後6か月から鶏卵の微量摂取を開始することを推奨する

・鶏卵の摂取を開始する前に、アトピー性皮膚炎を寛解させることが望ましい

「望ましい」という控えめな表現がとられていますが、分かりやすく言えば、「しっかりと皮膚の炎症を治して経皮感作を防がなければ卵アレルギーが起こってしまう」ということです。そして経皮感作が生じるのは、アトピーだけではありません。アトピーという言葉のイメージがよくないためか、保護者のなかには「この子の湿疹はアトピーですか。アトピーじゃない湿疹ですか?」と執拗に尋ねる人がいます。こういう質問をされたときの私の答えは「病名に関係なく湿疹を治しましょう」ということです。アトピーであっても他の湿疹であったとしても(特に乳児の場合は)治療法に差があるわけではありません。

どのような治療法が正しいのかと言えば、ステロイドの「短期外用」及び「プロアクティブ療法」(注7)です。しかし、ここをきちんと理解していない人が大勢います。特に、ステロイドの危険性に敏感な人ほど正しく使用できていません。最近は大きく減りましたが、数年前まではステロイドをまるで”毒”のように考える「ステロイド恐怖症」の人たちがいました。こういう人たちのステロイドの使い方は1回量または1日量が少なすぎます。それで、結局ダラダラと使い続けることになり、そのうちステロイドの副作用に苦しむことになります。それでさらにステロイド嫌いが増悪して…という悪循環に入っていくのです。

程度にもよりますが、通常ステロイドは1週間程度でステップダウン(弱いものに替える)またはリアクティブ療法(注8)を終了してプロアクティブ療法に移行します。こういう正しい使用法を守っている限りステロイドの重篤な副作用に悩まされることはありません。

この機会にステロイドの正しい使い方を理解して、そして卵アレルギーを防ぐために早期からの卵摂取をすべての保護者に考えてもらいたい、と私は思います。

************

注1(2019年11月15日変更):同学会は2017年6月16日の発表を現在はウェブサイトから削除しています。2017年10月12日に新たな文書を発表しています。

注2:下記を参照ください。

医療ニュース2015年6月29日「ピーナッツアレルギー予防のコンセンサス」

医療ニュース2015年3月30日「変わってきたピーナッツアレルギーの予防」

注3:下記を参照ください。イラストの右が経口摂取による「免疫寛容」、左が皮膚から侵入する「経皮感作」です。

http://www.stellamate-clinic.org/images_mt/child.pdf

注4:下記を参照ください。

はやりの病気第157回(2016年9月)「最近増えてる奇妙な食物アレルギー」

注5:下記論文を参照ください。

http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)00762-8/fulltext

注6:オーストラリアの研究は生後4か月で卵摂取を開始しているのに、どうして日本の研究では6か月なの?と疑問に思う人もいるかもしれません。これはおそらく「離乳食」に対する見解が、現在WHO(世界保健機構)は6か月から、日本の厚労省は5~6か月からとしていることを受けての判断だと思われます。下記を参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0314-17c.pdf

http://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/en/

注7:プロアクティブ療法については下記を参照ください。

http://www.stellamate-clinic.org/atop/#nuri

注8:リアクティブ療法とは炎症がある部位にステロイドを1日数回たっぷりと塗ることです。これに対するのがプロアクティブ療法で炎症が消失した部位に1日1回薄く塗ります。

投稿者 | 記事URL

2017年6月25日 日曜日

第166回(2017年6月) 5種類の「サバを食べてアレルギー」

最近、アニサキス症について患者さんから質問を受ける機会が増えています。これはおそらくマスコミで頻繁に報道されるようになったからでしょう。(胃)アニサキス症は、魚に寄生するアニサキスという寄生虫が胃の粘膜に侵入しようとすることが原因ですから、内視鏡(胃カメラ)で寄生虫そのものを取り除けばそれで終了です。七転八倒するような激しい痛みが嘘のように消え、1時間もすれば食事が摂れるほどに回復します。

ですが、アニサキス症が怖いのはここからで、その後それなりの確率でアニサキスアレルギーを起こします。そうなればその後魚介類は煮ても焼いても一生食べられないことになります。だから「アニサキス症を甘く見ないで!」ということは多くの人に理解してほしいことであり、そういう気持ちもあって、毎日新聞「医療プレミア」にもそれを書きました。

私が「医療プレミア」で担当しているのは「感染症」であり、アレルギーは担当外となるために、アニサキスアレルギーについてはアニサキス症の「番外編」のようなかたちで少しだけ書きました。ただ、私としては「サバを食べてじんましん」には5種類あって、それぞれ原因や対処法が違うんですよ、というところまで言及したかったのですが、文字数の制限もありそれができませんでした。そこで、今回の「はやりの病気」で、「医療プレミア」の補足をしたいと思います。

実は過去にも関連のコラムを書いたことがあります。このときは魚介類の「アレルギー」には3種類あり、ひとつはその魚そのものに対するアレルギー、ふたつめはアニサキスサレルギー、3つめは実際にはアレルギーでないじんましんでこれは古い魚を食べたことが原因です。

今回は、それをさらに細分化したものを、最近学会などで議論されることも踏まえて「サバを食べてアレルギー」を5つに分類して紹介したいと思います。

①アニサキスアレルギー

アニサキスが寄生したサバを食べるとじんましんや呼吸苦が生じます。生のサバだけでなく煮ても焼いても起こりえます。詳しくは「はやりの病気第98回」や「医療プレミア」を参照してください。

②ヒスタミン中毒

古いサバを食べたときに出現するじんましんです。これは厳密には「アレルギー」ではありません。詳しくは「はやりの病気第98回」を参照ください。

③パルブアルブミンなどによるアレルギー

最近よく話題になるアレルギーです。パルブアルブミンというのは多くの魚に含まれる共通のタンパク質で、最も多く含まれるのが「アカウオ」のようです。私が経験した症例でいえば、ほぼ全例が小学生から10台後半の若者で、じんましんよりも、食後すぐに口の中に違和感を覚えて息苦しくなったというケースです。アカウオ以外にも多くの魚に含まれていてサバでの報告もあります。また、他のアレルギーの原因になる共通のタンパク質として「コラーゲン」があります。

④サバ摂取+運動によるアレルギー

サバを食べた直後に運動をすると全身にじんましんや呼吸苦がでるタイプで、正式名を「食物依存性運動誘発性アナフィラキシー」と呼びます。これは過去の「はやりの病気」で紹介したことがあります。そのときは、「茶のしずく石ケン」が問題になっていたときで小麦を食べて運動して症状がでることを述べました。(「茶のしずく石ケン」の運動誘発性アナフィラキシーは、従来の小麦摂取後の運動誘発性アナフィラキシーとはメカニズムが異なるのですが、今回のコラムの本意から外れますのでこれ以上の言及は避けます)

これを発症するのは若い人に多いようですが、私の印象でいえば小学生未満の子供ではほとんどないように思えます。またサバに限らず他の魚介類でもでます。というより圧倒的に多い魚介類はカニやエビであり、サバは少数です。

⑤サバが原因のじんましん

かつてはサバそのもののアレルギーも多いと思われていましたが、現在では、実際には①~④というケースがかなり紛れ込んでいると考えられています。ただ、①~④のいずれでもないサバアレルギーがないのかと言えば、私は「ある」と考えています。それほど多いわけではありませんが、サバのIgE抗体が陽性であり、アニサキスのIgE抗体が陰性(①が否定できます)、サバ摂取直後に重症のじんましんがでたものの(②③は比較的軽症のため考えにくい)、運動をしていない(④を否定)、という症例があるからです。

さて、それぞれの対処方法について説明していきましょう。①はアニサキスのIgE抗体陽性が確認できればほぼ「確定」です。この場合、原則としてほぼすべての魚介類が食べられなくなります。(金輪際、まったく食べられないかと言われれば、そういうわけでもありません。興味のある人は「医療プレミア」の注釈を参照ください)

②は古いサバを避ければOKです。サバだけでなく他の魚でも出ますから鮮度の高いものを食べるようにすればいいのです。(とはいえ、素人に鮮度が高いかどうかは分かりません。私が発症したときに食べた「きずし」は絶品でした…)

③は経皮感作でアレルギーが成立するのではないかと言われています。「経皮感作でアレルギーが成立」のメカニズムはこのサイトで何度か述べています。英国の小児科医ラック氏が提唱している「二重アレルゲン曝露仮説」(図)に基づくもので、図の右のように食べ物が口から入ればアレルギーが起こらずに(これを「寛容」と呼びます)、食べ物が皮膚から侵入すればアレルギーが成立する(これを「感作」と呼びます)というメカニズムです。③がアトピー性皮膚炎など湿疹のある子供に多いことからもこの可能性が強く、対策としてはまず湿疹を治すことです。湿疹や傷がある場合は、魚を食べるときには十分に注意して皮膚に魚が触れないように気を付けなければなりません。

④についても経皮感作でのアレルギーが指摘されています。これも成人よりも20歳未満に多いという特徴があります。この場合は③と同様、湿疹や傷があるときに注意を要することと、一度でも発症したことがあるなら摂取後の運動を禁止しなければなりません。また、重症化した経験がある場合は、主治医と話をした上で魚介類を避けるという選択肢もでてきます。

⑤はサバを避けるしかありませんが、サバのみを避ければOKということになります。

以上みてきたように、一言で「サバを食べてアレルギー」と言ってもいろんな原因があり対処法も様々です。確定診断には検査も必要ですから、気になる人はかかりつけ医に相談してみてください。

投稿者 | 記事URL

2017年5月23日 火曜日

第165回(2017年5月) ステロイドの罠と誤解

当たり前の話ですが、薬の使用はいかなるときも最小限にしなければなりません。たしかに長期間使用することを前提にした薬剤も多数ありますが、「少しでも減らす」ことを念頭に置いて開始しなければならないものの方が圧倒的に多いと考えるべきです。

前回の「はやりの病気」で紹介したベンゾジアゼピンはその最たるもので、依存症に苦しみ、離脱を試みても禁断症状に辛い思いをしている人が少なくないことを述べました。ベンゾジアゼピン以外で特に使用に注意しなければならないのは、鎮痛剤と抗菌薬であることも述べました。

今回は「ステロイド」の話です。ステロイドこそ、使用にはいくら慎重になってもなりすぎることはなく、わずかな使用でも副作用について熟知しておかなければなりません。では、なぜ前回のコラムで指摘した「慎重に使用しなければならない3つの薬」にステロイドを入れなかったのか。それは他の3種に比べて、使い過ぎて副作用に苦しむ人はそれほど多くないからです。

ですが、まったくいないわけではありませんし、離脱に苦しんでいる人も「3種」に比べれば少ないというだけであり、その苦しさはときに社会生活を制限されるほどです。例を挙げましょう。

【症例1】40代女性

通年性のアレルギー性鼻炎で、寝る前にセレスタミン(一般名は「ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤」)を毎日2錠内服。それを6ヶ月継続しているとのこと。最近倦怠感が強く太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)受診。

この倦怠感とセレスタミンに関係があるかどうかは分かりません。しかし、セレスタミンを毎日2錠で6ヶ月は明らかに多すぎます。採血をおこなうとコルチゾールと呼ばれる体内で自然に合成されるステロイドの値が異常低値を示しています。ステロイドを飲んで血中濃度を上げれば自然につくられるステロイドホルモンが増えないのは当然です。「倦怠感とセレスミタンの関係は100%の確証をもって<ある>とは言えないが、セレスタミンをやめなくてはならない」と説明し、セレスタミンをゆっくりと減らしていきました。コルチゾールの値も少しずつ上昇し、半年後には正常値となり、倦怠感もすっかりなくなっていました。

実は似たような例は少なくありません。このセレスタミンという薬(後発品もたくさんでています)、漠然と長期投与されている例が目立ちます。症例1のように1日2錠ならまだ”まし”かもしれません。私がみた最も”ひどい”例は、1日6錠を1年間内服していた男性がいました。この男性は「前医からそんな強い薬とは聞いていなかった…」と嘆いていました。ちなみに、セレスタミンの添付文書には「用法」の説明として、「1回1~2錠を1日1~4回経口投与」と書かれています。1回2錠1日4回の内服を続ければ大変なことになります。

次はある意味でもっと”ひどい”例です。

【症例2】20代女性

アマチュアバンドのヴォーカリスト。東京在住。ステロイドを飲めば喉の炎症がとれていい声が出ると(本人が言うには)「知り合いの医師」に言われ、デキサメタゾンというステロイドを毎日内服。大切なステージの前には増量して内服しているとのこと。明日の大阪公演のため来阪したがデキサメタゾンが切れてしまっている。処方希望。

この女性、ステロイドの危険性をまるで理解していません。ただ、このケースは判断に迷います。この女性にとっての「明日のステージ」はステロイドの副作用よりも大切なものであることが理解できるからです。この女性はかかりつけ医をもっておらず、いろんな医療機関で同じステロイドを処方してもらっていることが判りました。そこで私は、危険性を充分に説明したうえで、「今回は処方するが東京に戻ってからかかりつけ医をもって相談すること」を条件に最小限の処方をおこないました。

たしかに風邪や大声を出したことで喉(喉頭)に炎症が生じた場合、ステロイドを内服すればその炎症が速やかに軽減します。ですから、谷口医院でも、例えば「あさってが自分自身の結婚式」とか「年に一度の合唱コンクールが明日」という場合は、危険性を説明した上で処方することもあります。けれども、これは例外中の例外であり、症例2の女性のように毎日内服などは絶対におこなうべきでありません。

ここでよくある「誤解」を紹介したいと思います。ステロイドを欲しがる人がよく言うのは、「世の中にはステロイドを毎日たくさん飲まなければならない病気もいっぱいあるでしょ」というものです。たしかに膠原病や炎症性腸疾患、一部の自己免疫疾患などで高用量のステロイド内服をせざるを得ないケースもあります。ですが、その場合、ほぼ確実に、骨がボロボロになり、おなかの周りにぜい肉がつき、肌はニキビに悩まされ、血糖値が上がります。精神状態が乱れることもあり、感染症にかかりやすくなり、そして寿命が短くなることは覚悟しなければなりません。こういった副作用を未然に防ぐために、いろんな薬を併用することになります。ですがすべての副作用を防げるわけではありません。

もうひとつよくある、これは本当によくある「誤解」を紹介します。それは「短期間なら安全でしょ」というものです。たしかに谷口医院でも、ごく短期間の処方をおこなうことがあります。適切なタイミングで適切な量のステロイドを使用しなければ、症状が悪化し入院が必要になることもあるからです。しかし、「短期間」が数日以上になれば問題です。

最近、ステロイド内服薬は短期間の使用でも、敗血症、静脈血栓塞栓症、骨折といったリスクが2~5倍に高まることが医学誌『British Medical Journal』2017年4月12日号(オンライン版)で紹介されました(注1)。この研究は米国でおこなわれ、1,548,945人分のデータベースが解析されています。ステロイド内服薬がわずか6日間使用されただけで、敗血症(感染症が重症化して全身に細菌が巡ること)のリスクが5倍にもなることが判ったのです。

この研究が興味深いのは、ステロイド内服がどのような目的で使われたかが調べられていることです。上位5つの疾患が、上気道感染症(いわゆる「風邪」のこと)、椎間板障害(頚部痛や腰痛など)、アレルギー、気管支炎、下気道疾患(肺炎のこと)です。これらはいずれもありふれた疾患ですが、ステロイド内服を使わなければならないケースはほとんどありません。谷口医院の例でいえば、これらの疾患にステロイド内服を処方するケースは年間数例で、処方期間はせいぜい2~3日です。

ただし、アレルギー疾患に対し、内服ではなく「吸入」「点鼻」「外用」などのステロイドを処方することはよくあります。過去にも述べたように(注2)、喘息は、上手にステロイド吸入を使うことによって症状が安定し、高い安全性を維持し、費用も安くつかせることができます。吸入ステロイドがなぜ安全かというと、作用するのは気道粘膜であり、血中には吸収されないからです。これは点鼻薬も同様です。「点眼」の場合は眼圧上昇に注意しなければなりませんから長期使用はNGです。外用は、皮膚の副作用を考慮しなければなりませんから最小限の使用にします。アトピー性皮膚炎の場合は、いかに早くステロイドを終わらせてタクロリムスにバトンタッチするかが基本です(注3)。

最後に、私の母校大阪市立大学医学部の石井正光元教授の言葉を紹介しておきます。

ステロイド一錠減らすは寿命を十年延ばす

************

注1:この論文のタイトルは「Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study」で、下記のURLで概要を読むことができます。

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1415

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症

- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善

- 第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実

- 第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない

- 第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い

- 第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)

- 第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)

月別アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (1)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (1)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (1)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (1)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (119)