マンスリーレポート

2025年4月6日 日曜日

2025年4月 階上キックボクシングジム振動裁判は谷口医院の全面敗訴

2021年1月に突然始まった階上キックボクシングジムによる振動による被害の裁判は谷口医院の全面敗訴となりました。今回はこの経緯を紹介します。別のページにもまとめていますが、まずはこれまでの経緯を簡単に振り返っておきましょう。

谷口医院がオープンしたのは2007年1月で、大阪市北区太融寺町4丁目の「すてらめいとビル」の4階にありました。2021年1月中旬までの約14年間は平和に診療を続けていました。2018年6月18日に発生した「北摂地震」では棚に置いていた物が落ちるといった程度の被害はありましたが、人災はもちろん自然災害による被害もありませんでした。

ところが、2021年1月中旬、5階にキックボクシングジム「リフィナス」がいきなり入居してきて激しい振動をまき散らし始めました。入居前にも入居後にも一切の挨拶はなく、これまでいろんな業者がそのビルに入居してきましたが、何の挨拶もないこんなにも非常識な会社や組織は他にはありませんでした。

壁や天井が揺れる振動が起これば診療を中断せざるを得ません。新型コロナウイルス感染症(以下、単に「コロナ」)を疑い受診した患者さんたちは、他に診てもらえるところがないと言い、這いつくばるようにやってきていました。そこで激しい振動に襲われるわけですからたまったものではありません。キックボクシングジムとビルの管理者に連絡し、繰り返しお願いをして話し合いの場をもってもらいました。

ところが、やってきたリフィナスの社長はいかにも「仕方がないから来てあげた」という態度でまともな話ができるような人間ではありませんでした。常に上から目線で「クリニックごときがごちゃごちゃ言うな!」という態度です。ビルの方も、こちらとしてはそんなジムを入居させたわけですから社長に出て来てほしかったのですが、社長はどこかに姿をくらまし、やってきた社員は建築の知識が一切ない素人で、何を聞いても「私には分かりません」としか言いません。まるで話になりませんでした。

それでも話し合いを重ねて、振動のせいでヒビが入った壁や天井を見せて、なんとか「防振工事をする」という約束を文書で取り付けました。しかし、その後リフィナスの弁護士から手紙が届き「やっぱり工事はやりません」とのこと。弁護士も「たかが壁にヒビが入る振動程度で文句を言うな!」とう態度です。

こうなると、もはや診察は続けられません。リフィナスもすてらめいとビルも話し合う気がないわけですから、これ以上粘っても無駄でしょう。このときにも一瞬裁判を起こそうか……、と考えましたが、まともな相手ではありませんからさっさと身を引いた方が得策だと判断しました。

そこで移転先を探し始めました。ところが、当時はコロナが猛威をふるっており、ほとんどの貸しビル業者から「発熱患者を診るなら貸さない」と言われました。

医療モールは裏切らないだろうと思って申し込むと「是非入居してください」とのこと。これで救われた、と思ったのですが、その医療モールに入っている複数のクリニックから「谷口医院がくれば競合するから来ないでほしい」と言われ話は流れてしまいました。当院としては「競合」ではなく「協力」したかったのですが、聞き入れてもらえず話し合いの機会すら拒否すると言われてしまいました……。

しかし移転以外に道はないわけですから、その後も場所を広げて探し回ったのですが見つからず、さらに振動が、頻度は減ったものの(これはおそらく客が減ったからでしょう)、突然大きな振動に襲われるようになり、針刺し事故のリスクが上がっていきました。

振動が起これば、聴診、触診、レントゲン、内診(婦人科的な診察)、超音波、呼吸機能検査、心電図など多くのシーンで診療中断を余儀なくされます。そして、最も危険なのは採血や点滴の針を刺すときです。振動で手指がぶれるのは我々だけではなく、突然の振動で患者さんが腕を動かすことがあります。これが危ないのです。

針が患者さんの血管ではなく神経に触れれば生涯にわたり痛みが残ることがあります。いったん患者さんに刺した針が自分の手指に刺されば院内感染のリスクが生じます。あるとき、ある看護師が採血をしているときに、突然の振動が起こり患者さんが腕を動かし、針刺し事故寸前となりました。この患者さんはHIV陽性でした。この報告を看護師から聞いたときに「移転先探しにこれ以上時間をかけられない。閉院しかない」と決心しました。

そして2023年1月4日、このサイトで「閉院」を発表し、受診された患者さんにはその旨を説明し新たな受診先を紹介し始めました。ところが「閉院は困る」という患者さんが思いの他多く、診察室で泣き始める患者さんが後を絶たず、なかには泣きながら「わたしが必ず移転先を見つけます!」と言って、実際に街中を歩き回って空き物件を探しに行ってくれた人もいます。そんなある日、当院に長年通院している不動産業を営む患者さんから「物件が見つかりました!」という報告を受けました。それが現在診療をしている谷口医院のビルです。

裁判で我々が最も訴えたのは「針刺し事故を起こすわけにはいかなかった」という点です。裁判所でそのリスクを認めてもらうには、まず振動があったことを物証をもって示さねばなりません。そこで建築士に依頼して1週間分の振動を測定してもらいました。週に何度か64dBを超える振動が記録されていました。そして、その振動は階上キックボクシングジムが起こしたものだということを裁判所が認めました。これで我々の主張が受け入れてもらえるだろうと思ったのですが、当院の弁護士はそれではふじゅうぶんかもしれないと言います。「突然生じる64dBを超える振動で針刺し事故が起こるリスク」の証拠を示さねばならないとのことです。

しかし、どの程度の振動下で針刺し事故が起こるか、などを調べた研究はありません。医療行為は振動がない環境でおこなうのが前提だからです。どうすべきかと悩んでいたところ、思ってもみなかった著名な医師が連絡をくれました。神経内科の大御所でEBM(evidenced based medicine)の大家であり、かつては厚労省で勤務されており、現在は法務省の矯正医官をされている池田正行先生が「裁判で振動のリスクについて証言してくれる」と言ってくれたのです。これで針刺し事故のリスクが実証できます。

裁判では、まず池田先生への尋問がおこなわれました。相手側の弁護士は池田先生に答えようのない質問をします。例えば「あなたはEBMに詳しいそうですが、それが振動となんの関係が?」などです。池田先生にわざとイライラさせて、裁判官の心証を悪くするのが狙いなのではないかと感じられました。しかし池田先生は最後まで冷静に対応してくれました。

次いで私自身への尋問がおこなわれたのですが、相手側の弁護士はこちらが主張している医療行為が中断された話には一切触れません。そして、「振動が始まったのは2021年1月ではなく2020年11月ではないのか」などとよく分からない質問をしてきました。私が繰り返し「2022年1月からです」と答えると「いつからなんだ!」突然怒鳴られました。終始訳の分からない時間でした。

そして、結果は谷口医院の全面敗訴。弁護士から送られてきた判決文を読むと、なんと医療行為には一切触れられておらず、最重要事項の針刺し事故については「針」の文字すら出てきません。しかも池田先生の証言についてもまったく触れられておらず、「池田」という名前すら見当たらないのです。

「64dBの振動が突然起こる環境のなかでの針刺し事故のリスクは医療者が背負え。振動を起こす者にも振動を起こす者を階上に入居させた者にも責任はない」が日本の司法の判断だというわけです。

投稿者 | 記事URL

2025年3月9日 日曜日

2025年3月 医師になるつもりもなかったのに医学部に入学した理由(後編)

前回は、1つ目の大学を卒業後企業に就職したものの学問への興味が強くなり、母校の大学の先生に相談して社会学部の大学院進学を目指すようになったこと、たくさんの文献を読むようになったこと、米国の人類学者Helen Fisherの書籍を読んで神経伝達物質に興味が出てきたこと、さらに、神経伝達物質を解明することで人間の感情・思考・行動などが解読できるのではないかと考えたこと、などを述べました。今回はその続きです。

神経伝達物質で人間の感情や行動が説明できるとしても、なぜ、そしてどのように神経伝達物質がつくられるのかを知らねばなりません。当時から、人間の遺伝情報はすべて遺伝子によって決定されること、遺伝子は生涯変わらないこと、どの遺伝子が発現するかによりどのような蛋白質がつくられるかが決まること、特定の蛋白質が神経伝達物質になったり酵素として様々な体内の物質に変化を与えたりすること、などは知っていました。

ということは、どうしても究明しなければならないのはやはり「遺伝子」ということになります。当時はまだヒトのDNAの塩基配列がすべて解き明かされていませんでしたが、いずれそれらが分かる時代が来ると考えられていました。塩基配列の解明はその人間の「設計図」が明らかにされることを意味します。人が人との関係を通して学ぶ人生の教訓でさえも、所詮は遺伝子の塩基配列が決めることなのでしょうか。そう考えると虚しくなる気がしないでもないのですが、私の関心は「こうあってほしい」ではなく「真実が知りたい」でした。どうしても遺伝子を学ばなければならないという気持が強くなってきました。

ところで、遺伝子の話になると、ひとつ”場違いな言葉”が存在することが当時ずっと気になっていました。「セントラル・ドグマ」です。セントラル・ドグマとは「遺伝情報の伝達は『DNA→RNA→蛋白質』の一方通行であり、その逆はない」とするものです。DNAからRNAに遺伝情報が「転写」され、RNAの情報が蛋白質に「翻訳」されることは高校の生物でも習う基本事項です。それはいいのですが、なぜ”ドグマ”なのでしょう。

ドグマとは我々社会学(というか人文系の科学)を学んだ者からみれば「真実」を表す表現ではありません。例えば、カルト宗教の教義などを指すときに用いる、明らかにうさん臭さの伴う考えのことを指します。たしか栗本慎一郎さんが似たようなことを指摘していたと思うのですが、ドグマなどと言わず、生命科学の真理であるのなら「rule」とか「law」とか、あるいは「principle」または「theory」などでいいわけです。なぜ、いかがわしい意味がつきまとうドグマなどという言葉が用いられたのでしょう。この理由として栗本さんは「いずれ遺伝情報の流れが一方通行でないことが判ると考えられていたからだ」と指摘されていました。

そして、栗本さんの指摘どおりセントラル・ドグマは”破られ”ました。つまり「例外」があったのです。セントラル・ドグマと呼ばれていた生物学の常識を破ったのは何を隠そう「レトロウイルス」です。まだ生命科学の文献は英語で読んでいなかった当時の私でさえも「レトロ」が懐古趣味のレトロでないことくらいは分かりました。ですが、このレトロという響き、ドグマと同様、どこかワクワクしてこないでしょうか(私だけでしょうか)。

ワクワクする言葉はドグマ、レトロだけではありません。レトロウイルスのレトロはreverse transcriptase、つまり「逆転写酵素」からきています。この「逆転写」、そして「逆転写酵素」という響きもどこか魅惑的に感じられないでしょうか。「ドグマ」「レトロ」「逆転写(酵素)」とくると、なんだかこれまで体験したこともない不思議な時空間に放り出された気分にならないでしょうか(私だけでしょうか)。

まだあります。逆転写酵素はレトロウイルスの持つ遺伝子によってつくられます。その遺伝子には3種類あり、それぞれの名前を「ギャグ(gag)」「pol(ポル)」「env(エンヴ)」というではないですか。ギャグ、ポル、エンヴというこの響きも妙にワクワクしてこないでしょうか(私だけでしょうか)。

そういうわけで、セントラル・ドグマを打破したのは人間ではなくウイルスであり、そのウイルスに関連した用語が、レトロ、逆転写(酵素)、ギャグ、ポル、エンヴというのです。誰からも理解してもらえないと思いますが、これらの言葉の響きが「もっと詳しく学びたい!」という私の気持ちを強くしたのです。

話はまだ続きます。先に述べたように、私にとってドグマという言葉には「本当は正しくないけれど人々が信じ込まされている誤った考え」というイメージがあります。その「誤った考え」を暴いたのがレトロウイルスです。ということは、ここまでを振り返れば、レトロウイルスとは「正義の味方」のようなイメージになります。

ところが、90年代前半も今も、レトロウイルスの代表といえばHIVです。逆転写酵素を”武器”に、ギャグ・ポル・エンヴの”三兄弟”を引き連れて、セントラル・ドグマに”戦い”を挑んで”真実”を暴いたレトロウイルスの”本性”は人間を死に至らしめるHIVだったのです。しかもその方法が、逆転写酵素を使って「ドグマ」を打破し、自らのRNAの遺伝子をDNAに変換した上で人の遺伝子のなかに忍び込ませるというなんとも巧妙な手口を駆使するのです。

このように、レトロウイルスの存在は90年代前半、つまり医学部受験を考える前の時期の私にとって衝撃的な「遺伝子に関する出来事」だったのですが、当時、世間では遺伝子といえば別のことが話題をさらっていました。リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』です。ドーキンスによれば、人間の行動はすべて遺伝子に支配されていて、一見利他的に見える行動(「人間らしい行動」と呼べるかもしれません)はすべて遺伝子が規定したものであり、実際には利他的でも何でもなく、遺伝子にとって有利なものに他ならないというのです。

そんなことがあってもいいのでしょうか。私がそれまでの人生で感動を覚えていた親友や先輩の仁義ある行動が、あるいは当時のパートナーの献身的な行為が、その人たちの遺伝子が利己的に決めたものだとでも言うのでしょうか。しかし『利己的な遺伝子』を読めば(和訳版で読みました)ドーキンスの理屈は間違ってなさそうです。

少し前まで、社会学や人類学を極めれば人間の感情・思考・行動といったものが解き明かせるに違いない、ひいては人間は何のために生まれて来たのかが解明できるに違いない、と考え、私は社会学部の大学院進学を目指していました。しかし、ドーキンスの理屈を拡大して解釈すれば、ヒトの行動はすべて遺伝子で決まることになってしまいます。

ここまでくればもうあとには引けません。Helen Fisherの『Anatomy of Love』を読んで神経伝達物質が恋愛までも支配していることを知ってしまい、”ドグマ”を打破したレトロウイルスの正体が人間を死に追いつめるHIVであることを知り、そして、ドーキンスからは「人間の利他的な行動なんて本当は存在しない」と言われ、それまでの私が培ってきた人間に対する美徳が貶されてしまったのです。こうなれば、私自身がこれらの学問を極めて真実を解き明かすしかありません。

同時に、当時の私は社会学や人文科学を超えた現代思想や精神分析学への探求も続けていました。ミシェル・フーコー、ジャック・デリダ、ドゥルーズ=ガタリなどの書籍に触れ、難解ながらも解読することを試みていたのです。

そういった書籍を原書(仏語)でマスターし、興味を持ち始めたばかりの生命科学を極め、そしてこれらを”融合”すれば、すべてが解き明かされ「人間の正体」が解明できるのではないか、そしてそれを白日の下に晒すことが私が目指す道ではないか。そんな大それたことは成功しないにしてもそれを突き詰めることが自分が進むべき人生ではないか、と思うようになっていったのです。

そして医学部を受験し合格しました。当時の私は臨床すなわち医者になることにはまったく関心がなく、入学と同時に基礎医学の分厚い原書を大量に買い込み、仏語の勉強を基礎から始め、少しのアルバイトと友達とたまに会う時間を除けば学問に没頭する日々に耽溺していきました。その後挫折することになるのですが……。

投稿者 | 記事URL

2025年2月6日 木曜日

2025年2月 医師になるつもりもなかったのに医学部に入学した理由(前編)

「どうして医者になろうと思ったのですか?」という質問はいろんな人たちからもう500回くらいは聞かれたと思います。私の場合、医学部入学時には医師になることなど微塵も考えたていなかったので、この質問に答えるときには「医学部在学中にいろいろありまして……」という答えになります。その内容はこのサイトのどこかにも書いたかもしれませんし、いろんなところで話をしているのですが、「どうして医師になるつもりもないのに医学部を目指したのか」についてはこれまでごく簡単にしか話していませんでした。最近立て続けに医療者からこの質問をされたこともあって、ここでその理由を披露しておきたいと思います。

私は物心がついた頃から「何のために生きているのか」をずっと考えてきました。「生きる意味」が分からなかったのです。普通の子供はこんなことを考えないわけですが、(このサイトで述べるべきようなことではありませんが)私の幼少時代の悲惨な環境が原因です。もうこの年齢になったから言ってもいいと思うのですが、要するに「まともな家庭ではなかった」のです。他人からは普通の家に見えたかもしれませんが、一言で描写するなら「常に怯えながら過ごさねばならない家庭」でした。だから、物心がついてテレビを見るようになって、一家団欒のシーンなんかを目にすると「こんな世界、本当にあるのかな」と疑っていたほどです。幼稚園の頃、遊びに行った友達の家でその家族が楽しそうに会話しているのをみて絶望的な苦しさに襲われたのを覚えています。

学校は辛くはありませんでしたし、仲の良い友達もいました。小学生の頃、近所の友達の家に遊びに行ったとき、その日は日曜日でその友達のお父さんが家にいて、今からドライブに行こうと海まで連れて行ってくれました。そんなにも楽しかった経験は生まれて初めてで、「この家族のメンバーにしてもらえないだろうか」と真剣に考えました。同時に「今の家庭で生きていかねばならないのなら、それは何のため?」という疑問が頭から離れなくなりました。中学の時、悪い友達の影響もあって少し道を踏み外しかけたことがあるのですが、結局学校に戻り、高校にも進学し、高3の12月になってからとはいえ猛勉強を開始したのは、とにかくあの町から、そしてあの家から出たかったからです。家を出れば「生きる望みが生まれるかもしれない」と希望を持ったのです。

高校卒業と同時に志望大学に入学することができた私のそれからの4年間はまさに「酒と薔薇の日々」という感じでした。それまでの不幸な日々を帳消しにするほどの楽しさがありました。この頃に、私自身の人格が形成され(少しは)まともな人間になれたと思っています。今もあの頃共に過ごしていた友達や先輩たちに頭が上がらないのは私をまともにしてくれたからです。「己の身体で勝負せよ」「義理を忘れるな」「損をしてでも筋を通せ」「裏切られても裏切るな」などはすべてこの頃に学んだことです。人生で大切な99%を最初の大学4年間で教わったのです。

大学とは勉強するところではありますが、ほとんど興味が持てませんでした。しかし少しずつ、それは本を読む程度ですが、学問というものが面白くなってきていました。とはいえ、大学4回生の頃は「中小企業に入って企業内起業家になりたい」などと言っていましたから大学院に進学することは考えていませんでした。

ところが、就職してから学問をきちんとしたいという気持が次第に強くなってきました。仕事自体はおもしろかったのですが、入社3年目の途中で「10年後も同じようなことをしているのかな……」という思いがふと脳裏をよぎり、すると突然言いようのない虚しさに襲われたのです。そして、子供の頃からずっと考えていた「何のために生きているのか」という疑問に再び胸が苦しめられるようになりました。その後、自分がすべきことは社会学部に戻って「人間とは何か」を研究することではないか、と思うようになりました。

それまでの経験で私には人間についていろんな疑問が生まれていました。「なぜ祝祭の時空間では何もかもが破壊されるのに罪に問われないのか」「なぜ何もかも捨てて不倫に走る男や女がいるのか」「なぜ芸術家には同性愛者が多いのか」「なぜ音楽はこんなにも心を平穏にしてくれるのか」「人間にとって本当に大切なものは何なのか」などなど、こういった疑問に対し、当時の私は社会学そして人類学を極めれば人間の本質がみえてくるのではないかと考えました。そして、最終的には自分が生まれてきた意味が分かるのではないかと思えてきたのです。

そこで大学のゼミの先生のところに向かいました。社会人3年目が終わる頃です。私が取り組みたいことを話すと、「君に適した教授がいる」とのことでその教授に手紙を書いてくれました。今度はその教授のところに向かい、自分の思いを伝えました。一年後の大学院の試験を受ければいいと助言してもらい、そこから社会学の本格的な勉強を開始しました。難解な論文や英語のテキストを渡されましたが、やる気がみなぎっていましたからいくらでも勉強できました。当時の私はショートスリーパーを自認していたくらいで短い睡眠時間でも平気でした。それまでの会社員時代の3年間とその前の大学生活4年間は朝までクラブなどで踊り明かすのが当たり前のような生活でしたから朝まで勉強するなど何でもなかったのです。

あるとき、梅田の旭屋書店で米国の人類学者Helen Fisherの『Anatomy of Love』という本を手にしました。世界のどの文化でも「恋愛は4年で破綻する」ことを人類学的に示した書籍です。この本は当時それなりに話題になって邦訳も出ていたのですが、「文献はできるだけ原書で読むべきだ」と考えていた私は原書を選びました。この本がどのような評価を受けていたのかのかはインターネットが登場していない時代でしたからよく分かりませんでしたが、私にとっては頭を強打し意識を失うほどの衝撃がありました。古今東西、恋愛が4年で終わるのが人間の真実だとすれば「永遠の愛」は存在しないか、存在したとしても自然に背くことになります。そして恋愛という極めて人間的で個人的な情事にさえも古今東西に共通したルールがあるのなら、人間の本質を規定しているルールや法則は他にも存在するに違いなく、それらを解き明かせば人間の「真実」が見えてくるのではないかと考えたのです。

この書籍のなかで筆者はとても興味深い指摘をしています。それは、人間が初期の恋愛状態に陥っているときにはフェニルエチルアミン(phenylethylamine)という神経伝達物質が脳内で分泌されているという指摘です。この物質は恋愛の初期にしか分泌されず、その後は別の神経伝達物質に置き換わるとされています。しかし、やがてそれも”枯渇”し、その結果人はこれまで愛していたパートナーに関心がなくなると言います。当時20代前半の私にとって、この見解がどれだけ衝撃的だったか。「♪この世で大切なのは愛し合うことだけと……♪」という流行歌が示すように、恋愛というのは極めて人間的な感情・行動であり、それがまさか化学記号で決められた物質の影響に支配されているなんて、それまでは思いもしなかったわけです。

恋愛初期のエキサイティングなワクワク感は他に代え難いと言えるでしょう。寝なくても何も食べなくても平気ですし、その相手と同じ時空間にいるだけで世界一幸せだと実感できます。世の中にこれほど素晴らしいものは存在しないと確信し「あなたに出会うためにこれまで生きてきたんだ……」などとどこかの歌詞にあるようなことを本気で思うわけです。この感覚は魂と魂が引き寄せられているからだと感じられ、まさか化学物質に支配されているなんて思いもよらないわけですが、真実は神経伝達物質にあるのでしょうか。

しかし、実はそれまでに、「ドーパミン」と呼ばれる神経伝達物質が人間の快楽を支配しているという話や、ランナーズハイと呼ばれる現象がエンドルフィンという神経伝達物質によるものであるという話をどこかで聞いていました。ということは、これら神経伝達物質をすべて解明できれば、人間の感情・思考・行動のメカニズムが解き明かされ、それにより「人間はどうあるべきか」、「どのように生きるべきなのか」といったことが分かるようになるのではないかと当時の私には思えてきたのです。

次回に続きます。

投稿者 | 記事URL

2025年1月2日 木曜日

2025年1月 私自身も「同じ穴のムジナ」なのかもしれない

すでにこのサイトでも何度か述べたように、私は自分の「ミッション・ステイトメント」を持っています。「持っている」というとなにやら厳かなもの、あるいは宗教的なニュアンスが出てきますが、単に「つくっています」と表現するよりは「持っています」の方が適しているように思えます。なぜなら、ミッション・ステイトメントは単なる作文でありながら、自分自身の根幹になるもの、あるいは自分にとっての「掟」にもなるからです。国でいえば「憲法」に相当するといえるかもしれません。

2025年1月1日、私は28回目となる「ミッション・ステイトメントの見直し」をおこないました。1997年に初めてミッション・ステイトメントを作成し、以降毎年1月1日に時間をみつけ、日ごろは考えないような深いところにまで”降りていき”内省します。このときには、普段は考えたくないようなこと、あえて日ごろは目を伏せているようなことまで掘り下げます。だから、この見直し作業は毎度毎度けっこうな”痛み”を伴うのです。なぜって、日ごろは意識しない自分の深部に直面せねばならないからです。

2020年1月に始まったコロナ騒動はいまや完全に終息し、過去5年間で医療界は大きく様変わりしました。今回のミッション・ステイトメント見直し作業では医療の流れについて考えてみました。もちろん私が思いを馳せるのは、大手メディアが取り上げるような先進医療のこととか保険証がマイナンバーカードに替わるとか、あるいは医師不足や偏在のことではありません。

私が5年間のコロナ騒動で最も気になる医療界の変化は「多くの医師がかつての医師ではなくなった」です。これは否定的な意味です。もちろん、私の医師へのイメージも、一般の人と同じで主観的な思い込み、あるいは単なる幻想です。ただ、一般の人とまったく同じかというと、私自身が当時者である分、しかも医学部入学から数えれば四半世紀以上もこの世界に身を置いている分だけはその思い込みは客観性を帯びていると思うのです。

そんな私からみて「医師はかつての医師ではなくなった」とはどういうことかというと、「利他的で勤勉で献身的で思いやりのある人物」が、まるでその逆のキャラクターに、つまり「利己的で学びもせず自分優先で優しくない人物」に様変わりしたように映るのです。もちろん、過去の医師たちは聖人君子のような人たちばかりだったなどとは考えていませんでしたし、このサイトにも非難されるべき医師を取り上げたことがあります。

しかし、全体を俯瞰して言えば、医師は高い人格を持ち合わせていると思っていたのです。例えば、2014年には「医師に人格者が多い理由」を書いて、医師がいかに利他的で高い人格を有しているかについて述べました。2017年のコラム「医師に尋ねるべき5つの質問」では、患者から訴えられている見ず知らずの医師をかばい「医師は金のために働いているわけではない」と力説しました。

それが、5年近く続いたコロナ騒動で、私が抱いていた幻想はまるで指の間を流れ落ちていく細やかな砂粒のように消えていったのです。武漢から帰国した日本人や「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員へのケアをおこなった医療者に対して差別をする勤務医が現れ、発熱で苦しんでいるかかりつけ患者の診察をえげつないほど拒否したくせに発熱患者を診れば補助金が出るとなると一気に患者を取り合う開業医があふれ、「時給18万円」(日給ではない!)のワクチンバイトに群がるフリーター医師が激増しました。

他にも、「直美(ちょくび)」と呼ばれるわずか2年間の研修しか受けていないのに年収3千万円を求めて美容クリニックに群がる若い医者、臨床経験がほとんどないのに「困ったときにはいつでも駆け付けます!」などと患者にやさしい”フリ”をして夜勤を増やして金を稼ぐ若い訪問診療医などが大量に”生産”されました。2024年後半には「直美」がちょっとした流行語になった一方で「経験の浅い訪問診療医」はまだあまり目立っていませんが、ベテランの往診医や看護師からの情報によると、まあひどいものです。とにかく経験がないものだから基本的な知識や技術が欠落しているわけです。現場の看護師の指示がなければなんにもできない医師も少なくないとか。だけど若い彼(女)らは愛想だけはいいようです。コミュニケーション能力があって見た目が悪くなければ訪問診療医なんて、そして「直美」も誰でもできるとする意見も聞きます。

さて、ここで私自身の内面の話をしましょう。1月1日、このようにコロナ騒動期間の医師の凋落ぶりを考えていると、「では、そんなに偉そうなことを考えているお前自身はどうなんだ」という声が聞こえてきました。「そんな上から目線で同業者を批判する資格がお前にはあるのか」と問うてくるのです。

そこで改めて考えてみました。医師になる前からの自分の人生を振り返り、なぜその道に進んだのかを思い直してみたのです。まず確認できたのが「私は常に金儲けとは反対の方向に進んでいる」です。

私が最初に就職活動をやったのはバブルがギリギリ続いていた1990年代前半、世間は超売り手市場で、「就職説明会は高級ホテルで飲み食い自由」「入社すれば海外旅行に招待」なんていうのは当たり前、「うちにくれば新車一台プレゼント」なんてところまでありました。大学のゼミ仲間(当時の私は関西学院大学の社会学部でした)のほとんどが都市銀行や大手商社などを目指していたなかで、私はできるだけ「小さな企業」に絞っていました。「高収入で会社の歯車になるくらいなら、低収入でも小さな企業でおもしろいことをしたい」と考えたのです。

就職して、その「おもしろいこと」ができるようになってしばらくすると、これでいいのだろうか、という疑問が抑えきれなくなり、母校の大学院に進学することを考えました。そのため母校のある教授の元を定期的に訪れ論文や教科書を紹介してもらうという生活にうつりました。学問の道に進めば、もちろん収入は激減します。本を書いて売れたりすれば別なのかもしれませんが、通常学者(あるいは学者を志す者)は貧乏です。

当時の私が研究したかったのは「人間の行動・感情・思考」といったもので、関連の文献を読み漁るなかで、生命科学、とりわけ分子生物学、脳生理学、免疫学、精神分析学といった領域に興味がでてきました。これが社会学から医学への進路変更につながるわけですが、私は医学部入学時には医者になるつもりはまったくなく、医学の研究がしたかったのです。しかし医学部4回生で能力の限界を思い知り諦念し、5回生で臨床医へと進路変更しました。

医師になってからも定型的な出世コースや金儲けには興味がなく、研修期間が終わると、まずHIVに積極的に取り組んでいた診療所に丁稚奉公させてもらい、その後タイのエイズホスピスを訪れ無償ボランティアに従事しました。ここで米国の総合診療医に師事し総合診療の道に進むことを決心します。帰国後、母校の大阪市立(現・公立)大学の総合診療科の門を叩き、大学に籍を置きながら大阪市北区に開業しました。

「開業すれば儲かるのでは?」という質問はもう何百回も受けましたが、そもそも総合診療というのはひとりの患者さんに時間を割いて、しかも検査も薬も最小限にすることを心がけますから儲かりようがないのです。実際には、なぜか患者数が急増し、開業2年目には初めて受診する患者だけで4,237人にも上り、それなりに利益が出てしまったのですが、それらは慈善団体に寄付しましたし、待ち時間が長いなどのクレームも急増したおかげで、次第にちょうどいい塩梅へと収斂していきました。ここ数年間の「初めて受診する患者数」は年間千人程度とかつての4分の1以下です。

長々と振り返ってみましたが、改めて見直しても私には金儲けがモチベーションになったことはこれまでの人生で一度もありません。では、進路選択の真の動機は何だったのか。ひとつめの大学卒業時には「おもしろいことをやりたい」、社会学部大学院を目指していた頃は「人間とは何かを知りたい」で、これが医学部4回生あたりまで続いていました。臨床医を目指すようになった動機は「臨床、特に救急ってけっこうおもしろい」で、タイのエイズホスピスに赴いたのは「HIVが理由で差別される人を助けたい」で、大学の総合診療科に入局しそして開業したのは「他で診てもらえなかった人たちの力になりたい」です。

こうしてみてみると、私の人生の前半、臨床医を目指すまでの進路選択の動機は「おもしろいもの、ワクワクするものに取り組みたい」で、これは自分勝手なものではありますが、社会から否定されるものではないと思います。少なくとも「金儲け」「高い地位」などよりははるかに受け入れられやすいでしょう。後半の「差別で苦しむ人を助けたい」「他で診てもらえなかった人の力になりたい」は、社会一般的には「美しいもの」と認識されるのではないでしょうか。

ここまでを考えると、私の歩んできた人生は、「金儲けを考えず困っている人のために尽力する」というとても”美しいもの”になってしまいます。そして、ここで私の疑問が浮き彫りになります。聞こえてくるのは「お前はそんなに高貴な人間のはずがないだろ」という内からの声です。そうです。その通りなのです。私自身のことは私がよく知っています。決して私は高貴な人間でも他人から尊敬されるような人物でもありません。

しかし私は嘘を言っているわけではありません。これまで金儲けを目標にしたことがなく、今も臨床を続けているのは、他の医療機関から見放された人たちの力になりたいという欲求、あるいは欲求よりももっと強くて根源的な「欲望」と呼ぶべきものです。

「欲望」というこの言葉を噛みしめたときに分かったような気がしました。欲望は理屈からではなく、身体の芯から湧き出るもの、もしかすると「本能」と呼ぶべきものかもしれませんが、前頭葉で思考するようなものではなく、原始的な脳が求める強い欲求を意味します。そして、その欲望が、医者によっては「カネ」である一方で、私の場合は「差別されたり他の医療機関で見放されたりした人の力になりたい」であるだけなのでは?、ただ単にそれだけのことでは?、と思えてきたのです。

同業者を差別したり、発熱患者を拒否したり、金儲けに走ったりする欲望は社会からは歓迎されないことに彼(女)らは気づいているはずです。それでもなんらかの言い訳を用意してそれを選択するのは、そうさせる欲望があるからです。他方、私自身にも困窮している人たちを救いたいという、これまた欲望があります。ということは、彼(女)らと私に根源的な差があるわけではありません。

しかし、疑問が残ります。「困っている人を救いたい」が欲望であったとしても依然それは”きれいすぎ”ます。さらにその奥に何か得体のしれないドロドロとしたもっと原始的な欲望があるのではないか……。今年の元旦、私にはそれ以上掘り下げることはできませんでしたが、もしかすると”恐怖”でできなかったのかもしれません。

スラヴォイ・ジジェク(Slavoj Žižek)が最近Telegraphに載せていた言葉を思い出しました。

「私は内にある真実の存在など信じない。自分の外に都合の良い理由を見つけてそれにしがみついていればいいのだ。自分が善良なふりをしてそれに従って行動していれば善良になれる可能性はある。しかし、決して自分の奥深くを見つめてはいけない。そんなことをすれば(sで始まる)とんでもないものしか見つからないのだから……」

because I don’t believe in inner truth. Your ethical duty is to find a good cause outside yourself and stick to it: pretend that you are good and act accordingly and maybe there is a chance you will become good. But don’t look deep into yourself. You will discover only s—.”

内面へと降りていく私の“探求”はいったん打ち切ることにしました。

投稿者 | 記事URL

2024年12月10日 火曜日

2024年12月 人間は結局「利己的な生き物」なのか

2024年の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利すると予想していた日本人はどれだけいるでしょう。たしかに事前の世論調査では「トランプ氏が有利」とするものもあったようですが、「なんだかんだ言っても最終的にはおかしな人物を大統領に選ぶような国ではないだろう。まともな人も多いんだから」と思っていた人が多かったのではないでしょうか。

トランプ氏の悪行はここで言うまでもありませんが、大衆を煽り議会を占拠させ死人まで出しているわけですし、ポルノ女優との不倫の口止め料支払いを事業記録に虚偽記載してニューヨーク市民からなる陪審団から有罪と判断されたわけですし(日本なら「ポルノ女優との不倫」だけで国のトップになることはないでしょう)、34件の州法違反で重罪人となり、複数の刑事裁判で被告人となっている人物が、政府最高峰の職責につくなどとは到底理解できません。私がトランプ氏を金輪際許せないのは、2017年のコラム「私が医師を目指した理由と許せない行為」で述べたように、障害者のものまねをしてこきおろしたからです。米国人はどうかしてしまったのでしょうか。こんな人物を国の代表にしていいはずがありません。

私と付き合いのある友人知人でトランプ氏を応援していた人は一人もいませんし、谷口医院を受診している米国人を含む外国人全員が(大統領選挙の話ができた患者さんだけですが)「トランプ氏を支持しない」と話していました。トランプ氏が勝利したせいでうつ状態になったという米国人すらいます。

(尚、「トランプ氏を支持する人を見たことがない」ということを私のメルマガに書いたところ、ある読者から「反ワクチン派はトランプ支持らしい」という話を教えてもらいました。まさか、新型コロナワクチンに反対する人全員がトランプ氏支持というわけではないでしょうが、「反ワクチン派はトランプ派」は興味深い現象です)

「兵庫県庁内部告発文書問題」で職員を自殺に追い込んだとされ、県議会による不信任決議が可決され、9月30日に知事を失職した斎藤元彦氏が、11月17日の選挙で勝利し、再び兵庫県知事に返り咲きました。

11月24日におこなわれたルーマニアの大統領選挙では、政党や組織に所属せず、本格的な選挙運動をおこなったこともなく、プーチンを「祖国を愛する男」と称賛し、「NATOから脱退すべきだ」と主張しているCalin Georgescu氏が第1位として決選投票に進みました。

選挙で誰に投票するかは各自が決めればいいことですし、その理由はどのようなものであってもかまいません。例えば、単に「ルックスがいい」とか「故郷が同じ」とか、そういった理由で投票しても誰からも文句を言われる筋合いはありません。投票の理由を問われることはなく、選挙とはそのようなものだからです。

ですが、制度上はそうであったとしても、そういう理由で投票したとは言わない方がいいでしょうし、「なぜその人物に投票したのか」と問われればもっともらしい回答を用意しておくのが普通でしょう。そして、トランプ氏、斉藤氏、Georgescu氏に投票した人たちも、そういう理由は用意しているでしょう。例えば「真に国民のことを考えているのはトランプ氏だ」とか「斉藤氏なら、停滞したこの地域を復活させることができる」などです。

しかしながら、彼(女)らの本音はどうでしょう。米国には「Hidden (secret) Trump Supporeters(隠れトランプ派)」が少なくなかったとする報道があります。「トランプ氏を支持している」と表立って言うことは控え、こっそりとトランプ氏に投票する人たちのことです。彼(女)らはなぜ堂々とトランプ氏を支持すると言えないのか。支持する理由が「公共のため」「社会のため」ではなく、「自分勝手なもの」「自分にとって都合がいいもの」「個人的ルサンチマンを晴らすもの」などだからではないでしょうか。

例えば世の中は平等であるべきなのは自明ですが、試験でいい点をとってハイクラスの生活へと進む非白人や女性が許せない白人の低学歴男子は、いくら社会にとって正しいことを主張しようが(というより主張すればするほど)民主党やハリス氏を嫌うようになるのではないでしょうか。すでに米国に居住しているヒスパニック系の人たちは、道徳的には同胞を歓迎しなければならないはずですが、移民に反対するトランプ氏が勝利すれば”既得権”を守ることができます。

斉藤氏の場合、当初は「県民局長がパワハラの被害に遭ってその苦痛で自ら命を絶った。その責任は斉藤知事にある」というニュアンスで報道されていましたが、その後「実はパワハラなどなかったのでは?」という疑惑が浮上してきました。一部の報道によると、「自殺した県民局長は管理職という立場を利用して複数の女子職員と不倫を重ね、それを自身のパソコンに『不倫日記』として記録していた。それが県にバレそうになり自殺した」とされています。ここから、「自殺した県民局長は自身の不祥事を隠すために斉藤知事をスケープゴートにした。斉藤知事の本当の姿は死んだ県民局長も支持していた前知事(井戸敏三氏)の愚行を正すために現れたヒーローだ!」とする声が上がり始めました。

これは”物語”としては面白いといえます。なにしろ全会一致で不信任決議が可決され、絶体絶命の窮地に追い込まれた斉藤知事の”真実”がギリギリのところで明らかとなり、形勢が逆転し、最後には勝利を手にしたわけですから、このまま1本の映画にもできそうです。こういう”物語”にワクワクして、それに加担することで正義感に陶酔して斉藤知事に票を入れた若者も少なくなかったのではないでしょか。

トランプ氏、斉藤氏、Georgescu氏の「勝利」に貢献したのはいずれもSNS(特にX)だと言われています。私は「ツイッター」なるものが登場したとき、興味を持てず、こんなものはすぐに廃れるだろうと思っていました。なぜなら、人の思いや考えをわずか140文字で表すことなどできるはずがないと考えたからです。140文字しかないということは、例えて言えば、スポーツ新聞の見出しとリードだけを読んで物事を判断するようなものです。

新聞の社説は(特に日本の新聞は)たいてい面白くありませんが、それでも「他者の意見を聞く」ということに関しては参考になります。日本の各新聞の一面にあるコラム(朝日新聞なら「天声人語」)はときにシニカルな内容で読み応えがあることもありますが、その話題の全貌や書き手の正確な意図を知るには文章量が少なすぎます。それでも文字数は600字程度、つまりツィッターの4倍以上はあるわけです。

しかし、私の感性とは異なり、実際にはX(旧ツイッター)は流行の域を超え、もはや世界の人たちの「日常」と化しています。ということは、私の方が変わり者であり、世のマジョリティの人たちはXを代表とするSNSで情報収集し、それに影響を受け、そして自分自身もSNSを用いて自分の意見を拡散させているのです。

では、世の中の人々は果たして短いメッセージによる情報取集でじゅうぶんだと考えているのでしょうか。そう考え、むしろ短い方が分かりやすくて便利だと感じている人が多いのかもしれません。短いメッセージはどうしてもストレートなものにならざるを得ません。大勢の注意を惹く必要がありますから表現は過激になり、さらにそれは加速していきます。他人を批判するにしても、従来ならその前提を述べ、相手の言い分を要約し、なぜそれに同意できないかを理論整然と述べなければならないはずですが、そのようなプロセスを省略し、過激な言葉で本音だけを羅列するようになったのです。

その結果、各自の本心が露わになり、人と人との対立がよりはっきりしました。自分の主張を婉曲せずにストレートに堂々と主張し、反論がくればより過激な言葉でこきおろす。一方、自身の承認欲求を満たすために、自慢としか思えない写真や文字を披露するのです。「自分のステイタスを上げ、他人を蹴落とす」、これが人間の素の欲求なのかもしれません。

投票する人たちは、国や地域社会のことよりも、自分の欲求が満たされるか否か、誰が勝利すれば自分の嫌いなやつらを蹴落とせるか、そのような視点で行動しているような気がしてなりません。

投稿者 | 記事URL

2024年11月11日 月曜日

2024年11月 自分が幸せかどうか気にすれば不幸になる

1年ぶりにマンスリーレポートで「幸せ」を取り上げましょう。改めてこのサイトを振り返ってみると、私は「幸せ」をテーマにいくつものコラムを書いています。自分自身でも「幸せとは何か」がよく分かっていないから取り上げる機会が多くなるのでしょうが、それはたぶん私だけではなく世界の多くの人たちも同じではないでしょうか。何しろ「幸せ」は哲学の根源的なテーマなのですから。

これまで私が「幸せ」について書いたコラムを振り返ってみると、私自身はがむしゃらに働いたり金銭を稼いだりすることを求めていないことが分かります。一番分かりやすいのはおそらく2017年のコラム「なぜ「幸せ」はこんなにも分かりにくいのか」だと思います。この中で取り上げた「タイの農夫と日本のビジネスマン」の逸話、私はタイで知り合ったある日本人に教えてもらったのですが、初めて聞いたときからとても気に入り、今でもときどき思い出しています。そして、金儲け主義の人たちを冷めた目でみています。

ところが、経済界ではこのような考えは人気がなく、2023年のコラム「『幸せはお金で買える』という衝撃の結末」で紹介したように、「幸せはお金で買える」という説がまかりとおっています。上述の2017年のコラムで紹介したように、元々はノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンは「年収が75,000ドル(当時のレートで約900万円)を超えると、それ以上収入が増えても『感情的な幸福』は変わらない」と主張していました。

そこに異論を唱えたのが経済学者のマシュー・キリングスワースで、2021年のコラム「幸せに必要なのはお金、それとも愛?」でも紹介したように、「年収75,000ドルを超えたとしても幸せは収入に連れて上昇する」という、まるでカーネマンを挑発するかのようなタイトルの論文を発表し物議を醸しました。

そして、2023年のコラムで述べたように、カーネマンとキリングワースの2人は共同で「幸せ」を検討し直した結果、キリングワースの主張が正しかったという結論が導かれ、「お金はあればあるほど幸せ」というのが世界の経済界と定説となってしまったのです。しかも、一定の収入で幸せを感じ、それ以上収入が増えても幸せ度が上がらない人は「精神疾患を患っている変わり者」だとされたのです。

「『幸せ度』は年齢でかわってくる」という研究は2023年のコラム「幸せになりたければ自尊心を捨てればよい」で紹介しました。このコラムでは、世界では「最も不幸せな年齢は48.3歳でそれ以降は幸せに向かっていく」のだけれど、「日本人は例外で、年をとればとるほど不幸になる」ことを内閣府が発表していることを紹介しました。

ここまでをまとめると、「幸せがどのようなものかには個人差があるが、まともな人であれば収入が増えれば増えるほど幸せ度は増す。年齢でみれば、日本以外の世界では若い頃から中年にかけて低下して48.3歳で底を打ち、その後は右肩上がりに幸せ度が増していく。しかし、日本人だけは例外で、48.3歳以降もどんどん不幸になっていく」、となります。

今回は幸せについての新たな研究を紹介しましょう。結論は「自身が幸せかどうかを気にし過ぎない方がいい」となります。論文は米国心理学会(American Psychological Association)が今年発行した医学誌に掲載された「幸福の追求を紐解く: 幸福について考えるだけで、幸福を目指さなければ、否定的な感情に支配され、幸せは訪れない(Unpacking the pursuit of happiness: Being concerned about happiness but not aspiring to happiness is linked with negative meta-emotions and worse well-being.)」です。

ややこしくて分かりにくいタイトルですが、本文を読めば言わんとしていることが伝わってきます。著者によると「幸せを目指すこと(aspiring)自体には問題がない」ようです。ところが、「幸せを気にすると(being concern)、人は自分の幸福度を判断(judge)するようになり、無意識的に、本来ならポジティブな出来事をネガティブに捉えるようになり、その結果、幸せが妨げられる」と言います。

これではまだ分かりにくいので、次にこの論文を解説したカリフォルニア大学(University of California)のサイトに掲載された分かりやすいコラム「幸せについて心配するのはやめましょう(Stop worrying about being happy)」から核心となる部分を引用してみましょう。

・幸せについて心配しすぎると、実際には幸せを感じにくくなり、さらにメンタルが落ちる可能性がある

・「幸せになりたいという願望」と、「自分の幸せのレベルを気にする」という側面は分けて考える必要がある。「幸せになりたいという願望」は持っていていい。しかし、「自分の幸せのレベルを気にする」は、人生の満足度の低下や抑うつ症状の悪化など、幸福度の低下と大きく関連している

・幸せになるためのコツは、ポジティブな経験をしたときに「それ以上の幸福を感じることはないかもしれない」と受け入れること。また、ポジティブな経験をした時に「完璧ではない側面」に執着すれば、結果としてはそのポジティブな経験を台無しにしてしまう

・そもそも、幸せを感じる瞬間はあったとしてもごくわずかであり、その瞬間に自覚した幸せの感情を受け入れることで、その経験に余計な否定的感情を加えずに前進することができる

・精神的に健康な状態を維持するために、「否定的感情を自覚することは誰にでもある自然な反応である」ことを受け入れて、「自分が幸せになれると思うからという理由だけで何かをする」ことを慎んで、「社会的つながりを伴う活動に参加する」のがよい

これでかなり分かりやすくなったと思います。よく考えるとこの論文が言わんとしていることは我々が過去に繰り返しどこかで聞いていたような内容に似ていないでしょうか。例えば、老子の「足るを知る」という言葉はまさにこれらを表していると言えるでしょう。

2010年から2015年にウルグアイの大統領を務めたホセ・ムヒカ氏は在任中も大統領公邸ではなく、郊外の小さなトタン屋根の家で、妻と3本足の犬と暮らしていました。2012年のBBCの取材に対し、ムヒカ氏は次のように答えています。

「貧しい人とは、贅沢な生活を維持するために働き、常にもっともっとと欲しがる人たちです(Poor people are those who only work to try to keep an expensive lifestyle, and always want more and more)」

The New York Timesによると、現在89歳のムヒカ氏は自己免疫疾患に加え食道がんを患っています。同紙の取材に対し、氏は次のようにコメントしています。

「欲求の法則から逃れ、人生の時間を自分の望むことに費やすとき、人は自由になれます。欲しいものが増えれば増えるほど、その欲求を満たすために人生を費やすことになります(You’re free when you escape the law of necessity — when you spend the time of your life on what you desire. If your needs multiply, you spend your life covering those needs)」

老子やムヒカ元大統領の言葉をゆっくりと噛み締めると、爽快な幸福感に身を包まれるような感覚になるのは私だけでしょうか。「スマホを捨てよ」とまでは言いませんが(ちなみにムヒカ氏は4年前に携帯電話を捨てたそうです)、自慢話と誹謗中傷だらけのSNSに時間を割くのをやめて、ふと手を伸ばせば得ることができる小さな幸せをひとつひとつ味わう……。そんな生活が理想ではないでしょうか。いくら優れた経済学者の主張であろうが、「幸せはお金で買える」に私は同意しません。

投稿者 | 記事URL

2024年10月3日 木曜日

2024年10月 コロナワクチンは感染後の認知機能低下を予防できるか

最近は新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」)以外の質問や相談が増えているのですが、今月よりコロナワクチンの第8回目の接種が開始されたこともあり、過去1~2週間は再びコロナの質問が増えていて、ほとんどがワクチンに関するものです。谷口医院は過去7回のコロナワクチン接種を見送っていましたが、ついにこの秋から院内で接種を開始することにしました。といっても、適応はかなり絞り込み、こちらから勧めることはほとんどありませんし、また希望されてもすぐに接種できるかどうかは分かりません。このワクチンには充分な問診が必要だと考えているからです。

初めに「谷口医院ではこれまでやっていなかったのになんで今になってコロナワクチンを始めたのですか?」という質問に答えておきましょう。谷口医院が過去7回のワクチン接種に不参加だったのは、「mRNAワクチンは副作用が未知。アナフィラキシーショックなどが生じたときの対応が困難」と私自身が考えていたからです。薬についても同じことがいえて、谷口医院では発売された直後から処方を開始した薬は過去にもほとんどありません。登場してから「当初は想定していなかった副作用が……」という事態が日本の薬剤の歴史にはいくらでもあるのです。

ただし、コロナワクチンが重要であることは認識していましたから私自身が集団会場に出掛けて接種していました。そして、実際アナフィラキシーを疑う事例に遭遇したこともあります。会場には止まった心臓を動かす薬やAED(自動体外式除細動器)が準備され、救急車がすぐ近くに待機していました。このような環境でなければ自院でのワクチン接種に手を出すべきではないと考えていたのです。

そして現在。諸事情から移転を余儀なくされた谷口医院のすぐ近くには偶然にも新しい大きな病院が誕生しました。院内スタッフも緊急事態に対応できるような体制になってきました。今ならたとえ大きな副作用が起こったとしても対処できます。これが谷口医院が今秋からコロナワクチンを開始するようになった理由のひとつです。

もうひとつの理由は「ワクチンの誤解を解きたい」という気持ちが私のなかで次第に高まってきたことです。繰り返し述べているように、私自身のコロナワクチンに対する見解は「うってもリスク、うたなくてもリスク」です。副作用がこれだけ多いワクチンですから、ワクチンをうつことにリスクがあるのは自明でしょう。

しかし、コロナワクチンが登場した2021年の時点では、まだコロナは強毒性のウイルスであり、感染すれば日頃健康な人でも死に至る可能性があり、薬がじゅうぶんに揃っておらず、しかも病床逼迫とやらで、感染しても治療を受けることができないおそれすらありました。そんななかで颯爽と救世主のように登場したワクチンはいわば「唯一の武器」だったわけです。しかも国民の8割がうてば”集団免疫”とやらができて未接種者も救われるのだとか……(これを主張していた専門家には是非現時点の見解を述べてもらいたいものです)。

一方、2024年の現時点では、ウイルスは弱毒化し、内服薬も出そろい(必ずしも効果が高くないという声もありますが、谷口医院での実績をみているとパキロビッドはもちろん、ゾコーバでもかなり効いている印象があります)、病床逼迫で入院できないということもありません。つまり、ワクチンは「唯一の武器」から「数多い対策のひとつ」に成り下がったのです。ならば重篤な副作用が生じるリスクを抱えてまで受ける必要性は大きく低下します。

しかし、それはコロナを「死に至る病」とみたときの話です。「死ぬか生きるか」という視点で考えればすでにコロナだけに注目する必要はあまりありません。この議論になると必ず出てくる「重症化リスクのある人は……」という話も、「それを言うなら他の呼吸器感染症、インフルエンザやRSウイルスでも重症化するのでは?」となります。

では後遺症はどうでしょうか。いっときに比べればコロナ後遺症で悩んでいるという声は随分と減りましたが、今もなくはありませんし、最近は「諦めている」人が増えています。どこに行っても治らない、どんな治療を受けても治らない、と考えている人が多いのです。実際には根気よく治療を続けていれば回復していくことが多いのですが、「治療を続ける」モチベーションが維持できず、さらに認知機能が衰えてくることがあり、こうなるとまともな思考ができなくなってしまいます。ここで論文を紹介しましょう。

2022年4月に公開されたバングラデシュでコロナに感染した401人を対象とした研究によると、感染者の19.2%に記憶障害が認められました。興味深いのは、理由は不明ながら都心部よりも農村部の住民で記憶障害が顕著であったこと、もうひとつは年齢・性別・コロナの重症度と記憶障害の有無に関連がなかったことです。つまり、若年者でもコロナ感染時の症状が軽症であっても記憶障害が起こるときは起こるのです。

2024年7月のTIMESの記事にも「30代や40代でも、軽度の認知症のような神経認知障害を発症する」とする意見が掲載されています。

コロナ罹患後の記憶障害は高齢者で顕著だ、とする研究もあります。イタリヤのトリエステの医療機関の外来に通う平均年齢82歳の111人(男性32%)が対象者です。調査期間中31人がコロナに感染し、44人に認知機能低下がみられました。コロナ感染者では認知機能が低下した人が約3.5倍多いという結果がでました。

これまでにコロナ感染と認知症の関連が調べられた研究を総合的に解析しなおした研究(メタアナリシス)もあります。過去に発表された質の高い11件の研究が解析されています。コロナ感染者が939,824人、対照者が6,765,117人です。コロナに感染すると認知症を新たに発症するリスクが58%増加することがわかりました。

イギリスでは80万人の成人を対象にオンラインによる認知機能評価が実施され結果が発表されました。やはりコロナに感染するとその後認知障害を発症するリスクが上昇しています。この研究では、感染時に重症であったときに認知症のリスクが上昇しやすいという結果がでています。

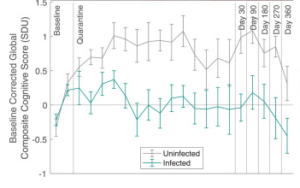

規模は小さいものの、若年者を対象とした非常に興味深い研究が最近発表されました。対象者は若くて健康な過去にコロナに感染していないボランティア34人で、この研究ではなんと人工的にコロナに感染させています。34人中、感染したのが18人(感染しなかったのが16人)で、1人は無症状、残り(17人)は軽症でした。34人は急性期及び、30、90、180、270、360日後に追跡され認知機能検査を受けました(調査期間は2021年3月から2022年7月)。結果、感染したボランティアは、急性期および追跡期間中のいずれの時点でも非感染ボランティアに比べ認知機能のスコアが低かったのです。ということは、コロナに感染すれば急性期には軽症であったとしても、少なくとも1年間は認知機能や記憶力が衰えることを意味します(下記のグラフは一目瞭然です)。

もちろん、コロナに感染しても認知機能低下どころかまったく何の後遺症も残さない人の方が圧倒的に多いわけですが、上記の若年者の研究も自覚症状があるわけではないことに注意が必要です。認知機能検査が実施されたことで機能が低下していることが判ったのです。これを考えると、やはりコロナは侮ってはいけないと考えるべきでしょう。

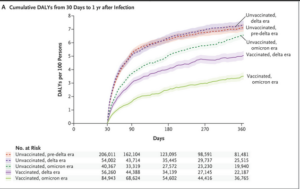

ではワクチンは認知機能低下を予防するのでしょうか。残念ながらそれを検証した報告は見当たりません。ですが、「ワクチンが後遺症を減らす」とした研究は数多くあり、オミクロン株登場以降は感染リスクや重症化リスクはデルタ株までに比べれば効果が低下していると言われていますが、オミクロン株以降も後遺症のリスクを下げるとした研究もあります。下記のグラフをみればそれはあきらかでしょう。

さて、今秋以降コロナワクチンをうつべきか否か。たしかに登場して間もないレプリコンワクチンは未知数だらけで安全性が担保されているとは言い難いですが、ファイザー製(またはモデルナ製)であれば従来のmRNAワクチンと同様のリスクとみなしていいでしょう。それでも従来のワクチン(mRNAワクチンが登場するまでのワクチン)と比べれば副作用のリスクは桁違いに高いわけですが。また、mRNAワクチンのリスクが背負えないのであれば武田薬品製のワクチンを接種するという方法もあります。こちらは不活化ワクチンですからmRNAワクチンのリスクはありません(ただし、mRNAワクチンに比べて効果はやや劣るとする声もあります)。

いずれにしても当分の間、ワクチンをうつべきか否かで悩むことになるでしょう。そういう意味でコロナは「まだ終わっていない」のかもしれません。

投稿者 | 記事URL

2024年9月8日 日曜日

2024年9月 「反ワクチン派」の考えを受けとめよう

新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」)について私が記事やコラムを書くと、興味深いことに、ワクチン賛成派からもワクチン反対派(以下「反ワクチン派」)からも苦情やクレームがきて、一部の人たちからは「私の人格を否定するようなメッセージ」が届けられました。以前から薄々気付いていた、コロナを通してはっきりと分かった自分自身のことが2つあります。

1つは「私自身は他人からの悪口に極めて鈍感」なことです。医師によっては、自分が非難されたり否定されたりすることが耐えられないらしく、例えばX(旧ツイッター)で非難されると、すぐさまそれに対して攻撃的な言葉を使って”応酬”することがあります。私にはそういうことをする人たちの”神経”が理解できず、そんな”攻防”を冷めた目でみてしまいます。

なかには非難されたことに耐えられず、名誉棄損の訴訟を起こした医師が何人もいると聞きます。たいていは医師側が勝利するそうですが、お金よりも、そういう面倒くさいことにかける時間がもったいないのに……、と私は考えてしまいます。たしかに、SNSの書き込みで自殺にまでいたったケースがあるわけですから言葉が人間を傷つけることは理解できるのですが、ネット上の文字が人間の身体に変化して画面から飛び出して襲ってくるわけでもあるまいし(こんなホラー映画がかつてあったような……)、と私は考えてしまいます。

そもそも見ず知らずの人たちから非難されてなぜ自分が傷つく必要があるのでしょう。そういう人たちはもしかすると、世界のすべての人から承認されたい、とでも思っているのでしょうか。「承認欲求」の話はこのサイトで何度も述べましたからここでは繰り返しませんが、私の考えを再度紹介しておくと「承認されるのは数人の身内からだけでじゅうぶんであり、見ず知らずの人たちからは何を言われてもかまわない」となります。

念のために付記しておくと、これは「人格に対して」という意味です。例えば、あなたが芸人だったとして、その芸が誰からも認められなければ食べていけなくなります。しかし、万人から支持される芸人がいたとすればまず間違いなくその芸は面白くありません。また、芸人に限らず芸術家の場合、「人格は承認されずに作品は認められる」ということもよくあって、これでOKなのです。

例えば、私自身はピカソという人物を”尊敬”していますが、それは一人で15万点もの作品を残したことにあります(芸術性の高さはよく分かりませんがこれは私に芸術のセンスがないからです)。しかし、その尊敬は作品(の多さ)に対するものであり、だらしない女性遍歴については異なります(ロマンスやセックスへの執着の強さと作品に関連があるかもしれないという意味で興味はありますが)。

コロナワクチンに話を戻すと、公衆衛生学者や感染症専門医の立場からはワクチンを推奨するしかないわけで、少なくともオミクロン株登場までは、コロナワクチンが多数の命を救ったのは事実です(この点について、反ワクチン派から正統なコメントを聞いたことがありません)。だからそういう立場の人は「ワクチンは有効だ(だった)」と言えばいいわけです。

しかし、ワクチンというのは元々全員が賛成するものではありませんし、ワクチンの被害に遭う人もいるわけですから、万人から支持されないことは初めからわかっていたはずです。SNSで「ワクチンをうちましょう」と言えば、当然「ワクチンなんて誰がうつか!」というコメントが届くことも予想できたのです。そして、それがエスカレートして人格が攻撃されることも起こり得るのは自明です。ですから、たとえ「殺すぞ」などと強迫めいたメッセージが届いたとしても放っておけばいいのです。実際に殺しにくることなどあり得ないからです。

私の場合は初めから一貫して「コロナワクチンはうってもうたなくてもリスクがある」と言い続けて一度も主張を変えていません。これを最初に書いたコラムを公開したとき、多数の苦情がきました。編集者がタイトルを変更したほどです。このコラム、もともとは「コロナワクチン、うってもうたなくても『大きなリスク』」だったのですが、これなら炎上するだろうとのことで編集者に「新型コロナワクチン 打つも打たぬもリスク大きい」に替えられました。ところがこれでも炎上したために「新型コロナ ワクチン接種はよく考えて」という何の変哲も面白味もないタイトルに替えられてしまったのです。

つまるところ、ワクチンというもともとコントロバーシャルなものを取り上げて文章を書くのなら(それが140字であっても、医療プレミアのように長いコラムであっても)批判されるのは初めからわかっているわけで、それが過激な表現になることも予想できるのです。ホラー映画のように画面から何かが飛び出してくることはないわけですから、こんなことを気にするのは時間の無駄です。

もうひとつ、私が以前から気づいていたことでコロナを通して確信したことは、「反医学的な話を聞くことに抵抗がない」です。このことに対して「あれっ、自分はどこか違う……」と初めて気付いたのは、20年以上前の皮膚科での研修時代でした。ステロイドをやたら忌避する患者さんに対して、ほとんどの医師は「ああいう非科学的な人たちは来ないでほしい」などと言うわけですが、私にはこの感覚が理解できませんでした。むしろその逆に「そのような考えに至るまでにきっといろんなことがあったんだろう。この人のそんな人生を一緒に振り返ってみたい」と感じてしまうのです。

コロナワクチンが始まったとき「ワクチンにはマイクロチップが埋め込まれていてワクチンをうてば国家に監視されてしまう」というデマがありました。ほぼすべての医師がこのようなデマを一蹴したわけですが、私が感じたのは「それを信じている人と話をしたい!」でした。もっとも、あの頃にそんな時間を捻出する余裕はなかったわけですが。しかし、谷口医院にも何人かこの説を信じている患者さんが受診されました。できるだけ表情に出さないようにして冷静に話すように努めましたが、誤解を恐れずに言えば、私はそういう人たちとの会話が楽しいのです。もっとも診察室ではあまり踏み込んだ話はできませんが。

ちなみに、いまだに私が出会ったことがなくていつか巡り合えることを楽しみにしているのは「地球が平面だと信じている人」(英語では「flat earther」と呼びます)です。地球が平面だなんて馬鹿げていると思う人が多いでしょうが、実は国際学会「Flat Earth International Conference」も存在します。

では、なぜ私がそんな非科学的な説を信奉している人(=science denier)に関心があるかというと、そういう人たちは「過去に人生に挫折していたりそれなりの苦悩を経験していたりするから」です。ステロイドを毛嫌いする人たちは、まず間違いなく自分か知人がステロイドをうまくつかえずに余計にアトピーが悪化した、またはステロイドの副作用に苦しんだ経験があります。「そんな経験があるならステロイドを嫌いになるのは無理もない」と私には思えますが、大半の医師はそうは考えず「自分の言うことが聞けないならもう来るな!」という態度になります。

コロナワクチンの場合も同様です。そして、その”苦悩”はワクチンによるものとは限らずに、どんな背景でも起こり得ます。例えば、仕事や人間関係でうまくいかないことがあって人生に絶望しているときに「政府や専門家が推薦しているコロナワクチンは実は有害で、真実は別にある」と”理解”すれば、自分だけが正しいことを知っているという優越感、さらには高揚感が出てきます。そしてさらにこの感覚が生きがいにつながることさえあるのです。

そういう人たちに対して正論を唱えてもまったく効果がないばかりか逆効果になります。反ワクチン派の人に対して、ワクチンが有効だとするエビデンス(科学的証拠)を示せば示すほど、「”真実”が分かっていない気の毒な人」と思われるだけです。ならば、初めから正論を主張するのではなく、まずは目の前の患者さんがなぜそのような考えを持つにいたったのかを理解すべきです。「オレの言うことが聞けないならもう来るな!」という態度をとれば医師・患者の双方にとっていいことが何一つないのは明らかでしょう。

残念なことに、コロナワクチンが原因で、あるいはマスクや自己隔離などに対する考えを巡って友達や家族の間で対立が生まれてしまい関係を修復できなくなった人たちがいます。そのような経験がある人は、この次その相手に出会ったときに、どうかこのコラムを思い出してみてください。

投稿者 | 記事URL

2024年9月5日 木曜日

2024年8月 谷口医院が「不平等キャンペーン」を手伝うことになった経緯

すでに2024年7月号の「GINAと共に」でも述べたように、ついに谷口医院も(すでに一部の人からは)悪名高い「不平等キャンペーン」に手を貸すことになりました。

まずは、このキャンペーンの概要を説明し、その上で何が不平等なのかを、実際に過去に当院に寄せられた”クレーム”を通してみていきたいと思います。

キャンペーンの内容は「HIV、梅毒、B型肝炎の検査を行政のお金(税金)を使って無料でおこなう」もので、一見気前のいいキャンペーンに思えます。不平等なのは「ただし、この検査を受けられるのはゲイ(性自認が男性で性指向が男性である者)のみ」だからです。

数年前、初診のある女性から「HIVと梅毒の検査、無料って聞いていたX診療所に行ったらゲイだけだと言われたんです。ここ(谷口医院)なら女性でも受けられますか?」と問われました。X診療所は性病検査で有名なところで、その診療所がこのゲイを対象とした無料検査を実施していることは我々も知っていました。なぜなら、事前に行政から「谷口医院もこのキャンペーンに参加してほしい」と依頼されていたからです。

こんな検査、谷口医院でできるはずがありません。あきらかに「差別」だからです。そもそも私が、大学の医局に籍を置きながらとはいえ、比較的早い段階で開業したのはその「差別を許せなかったから」です。現在はある程度ましになっていますが、谷口医院が開業した2000年代当時、セクシャルマイノリティという理由で医療機関でイヤな思いをしたという声が私に多数寄せられていました。なぜ、私のところに寄せられていたのかというと2006年にNPO法人GINAのウェブサイトを立ち上げていたからです。

今でこそウェブサイトなど何も珍しくありませんが、当時はウェブサイトを設けて読者の相談を受け付けていた、医師が中心となりHIVの支援をする団体はさほど多くなかったのです。毎日のように相談メールが寄せられ、そのなかに医療機関で差別的な扱いを受けたというゲイを含むセクシャルマイノリティの人たちからの相談がたくさんありました。

こういう相談メールを読む度に、私の身体の奥から「こんなことが許されていいはずがない!」という怒りの感情が湧いてきて、いつしか「これが現実なら自分が差別のない医療機関をつくればいい」と考えるようになりました。セクシャルマイノリティのなかでも「差」はあります。最も差別的な扱いを受けているのはトランスジェンダーの人たちです。

ゲイの場合、それをカミングアウトしなければいいわけですが、しかし疾患によってはそれを伝えた方が診察がスムースにいくと思われるケースがあります。例えば、肛門疾患がそうですし、あるいは精神疾患も該当することがあります。ところが勇気を振り絞って自身のセクシャリティを医師に伝えたところ、態度が急変し、なかには「専門のところに行ってください」と冷たく言われたり(「専門のところ」ってどこなのでしょう?)、なぜか名前ではなく番号で呼ばれるようになったという人もいました。看護師の対応があきらかに変わったという人もいました。また、当時は(残念ながら今でも似たような話があるのですが)HIV陽性であることを伝えると医師の態度が急変し「もう来ないでください」と露骨に言われたという話も珍しくありませんでした。

こんなことが許されていいはずがありません。そこで私はHIVの有無に関わらず、セクシャリティに関わらず、平等に診察するクリニックをつくることを決意しました。この「平等」の意味はHIVやセクシャリティだけではありません。当時は(やはり今でも、ですが)、外国人だから診てもらえないとか、職業によって差別されたとか、あるいは「それはうちの科ではありません」と言われ、ドクターショッピングを繰り返さざるを得ない人たちが少なくなかったのです。

研修医を終えてから開業するまでの約3年間、私は総合診療の修行をしてきました。まずタイのエイズ施設で約半年間にわたり米国人の総合診療医の指導を受け、帰国後は大学の総合診療部に籍を置き、大学以外にも様々な病院や診療所で研修を受けてきました。開業時には、すべての病気を治せるわけではありませんが、どのような症状であっても初期対応はできる自信がありました。そのうち9割以上は自分自身で治療できることを確信していて、残りの1割も紹介はしますがその後のフォローは自分でするようにしていました。決して「それは分かりませんから自分で別のところを探してください」とは言いませんし、実際、言ったことはありません。

そして「どのような症状も診る」の他に、もうひとつ開院当時から今も遵守していることが「どのような属性の人も診る」です。つまり、どのような職業であっても国籍であっても、そしてどのようなセクシャリティであっても診ることを信条としてきたのです。しかし、セクシャルマイノリティを優先して診るようなこともすべきではありません。いわゆる逆差別もまた差別に変わりないからです。

そして、ゲイだけが無料で受けられる検査はあきらかに(逆)差別です。こんなキャンペーンなどできるはずがありません。2007年の開院した当初、行政の職員からこのキャンペーンに参加してほしいと依頼され、お断りしました。以降、毎年のように「今年こそ」とお願いされ続けてきて、毎回断ってきました。

しかし、2024年8月19日から始まる今年のキャンペーンにはついに参加することにしました。理由は主に2つあります。1つは依頼する大阪府の職員の方々が大変熱心で、ゲイを(逆)差別する悪意があるわけではないからです。行政がこのようなキャンペーンを実施するのは公衆衛生学的な理由です。つまり、「大阪のHIV陽性者はゲイが最多だから、母集団をゲイに絞って検査を促せば効率がいい」からこのような企画をするのです。

もちろん、この理屈は(ゲイ以外の)市民からは受け入れられません。なぜなら「なんで(ゲイ以外の者からも集めた)税金を、ゲイだけのために使うんだ?」という質問に誰も答えられないからです。これは例えて言えば、同じように年会費を払っているホテルなどで「あんたはゲイじゃないから宿泊させません」と言われているようなものです。こんな理屈許されるはずがありません。だから、この点については「ご指摘の通りです。このキャンペーンが不平等なのは明らかです」と謝るしかありません。そこで当院では無料にはできませんが、こういった検査を格安ですべての人に提供することにしました。無料ではなくまだ高いですが(HIV検査は2,200円)、これが限界です。「ゲイは無料なのに……」と言われればやはり謝るしかありません。

谷口医院がこの不平等キャンペーンに参加することにしたもう1つの理由は、先述したX診療所が閉院したからです。この診療所は通常の診療所とは異なるいわゆる「性病クリニック」で、多数の性病検査希望者が訪れていた有名なところです。

当院で苦情を言っていたその女性は、sex worker(フーゾク嬢)のようで、普段からX診療所で定期的に性病検査を受けていたそうです。その”世界”では性病検査の情報の拡散が早いらしく、女性は「ゲイなら無料で検査ができる」という噂を聞き、「ゲイが無料なら私達フーゾク嬢も無料になるはずだ」と考え(おそらく「私達もゲイと同じように性病のハイリスクだから」と考えたのでしょう)、X診療所を定期受診したときに、「いつも受けているHIVと梅毒の検査を無料にしてほしい」とお願いして、あっけなく断られ、気分を害して当院を受診した、というのが経緯でした。

ちなみに、この女性の友達が当院のかかりつけ患者で、その女性はsex workerではありませんが、過去に当院で性感染症の検査を受けたことがあるとのことでした。

性感染症の検査は一見簡単そうでどこの医療機関でも受けられそうな気がしますが、ちょっと複雑な部分があります。例えば、淋菌やクラミジアは、一般のクリニック(泌尿器科や婦人科)では、尿検査や子宮頸部の検査をしますが、性交渉の仕方によっては咽頭や肛門粘膜も診なければならず、柔軟で適切な対応ができないことがあります。梅毒は今でこそありふれた疾患ですが、2000年代は(泌尿器科や婦人科でも)診察の経験がない医師が多く、X診療所の医師のように日々性病を診ていないと診察しにくいことがあります(尚、私の場合はタイのエイズ施設でかなり多数の梅毒を診てきましたから開業当初から梅毒は”見慣れた”疾患でした)。

行政の人から「X診療所はゲイのキャンペーンに貢献してくれていた。X診療所が閉院して困っている」と聞きました。この言葉が決め手となって、谷口医院もついに参加することにしたという次第です。ただし、そうは言っても「不平等であることへの違和感」が私のなかで解消されたわけではありません。「GINAと共に」に書いたように、ゲイだけでなく対象者の幅を広げるつもりです。

************

追記(2024年8月10日):大阪府は「レズビアンは本キャンペーンの対象ではない」と通知してきました。納得できませんが、府の意向には従うしかありません。

投稿者 | 記事URL

2024年8月22日 木曜日

2024年8月 谷口医院が「不平等キャンペーン」を手伝うことになった経緯

すでに2024年7月号の「GINAと共に」でも述べたように、ついに谷口医院も(すでに一部の人からは)悪名高い「不平等キャンペーン」に手を貸すことになりました。

まずは、このキャンペーンの概要を説明し、その上で何が不平等なのかを、実際に過去に当院に寄せられた”クレーム”を通してみていきたいと思います。

キャンペーンの内容は「HIV、梅毒、B型肝炎の検査を行政のお金を使って無料でおこなう」もので、一見気前のいいキャンペーンに思えます。不平等なのは「ただし、この検査を受けられるのはゲイ(性自認が男性で性指向が男性である者)のみ」だからです。

数年前、初診のある女性から「HIVと梅毒の検査、無料って聞いていたX診療所に行ったらゲイだけだと言われたんです。ここ(谷口医院)なら女性でも受けられますか?」と問われました。X診療所は性病検査で有名なところで、その診療所がこのゲイを対象とした無料検査を実施していることは我々も知っていました。なぜなら、事前に行政から「谷口医院もこのキャンペーンに参加してほしい」と依頼されていたからです。

こんな検査、谷口医院でできるはずがありません。あきらかに「差別」だからです。そもそも私が、大学の医局に籍を置きながらとはいえ、比較的早い段階で開業したのはその「差別を許せなかったから」です。現在はある程度ましになっていますが、谷口医院が開業した2000年代当時、セクシャルマイノリティという理由で医療機関でイヤな思いをしたという声が私に多数寄せられていました。なぜ、私のところに寄せられていたのかというと2006年にNPO法人GINAのウェブサイトを立ち上げていたからです。

今でこそウェブサイトなど何も珍しくありませんが、当時はウェブサイトを設けて読者の相談を受け付けていた、医師が中心となりHIVの支援をする団体はさほど多くなかったのです。毎日のように相談メールが寄せられ、そのなかに医療機関で差別的な扱いを受けたというゲイを含むセクシャルマイノリティの人たちからの相談がたくさんありました。

こういう相談メールを読む度に、私の身体の奥から怒りの感情が湧いてきて「こんなことが許されていいはずがない。しかしこれが現実なら自分が差別のない医療機関をつくればいい」と考えるようになりました。セクシャルマイノリティのなかでも「差」はあります。最も差別的な扱いを受けているのはトランスジェンダーの人たちです。

ゲイの場合、それをカミングアウトしなければいいわけですが、しかし疾患によってはそれを伝えた方が診察がスムースにいくと思われるケースがあります。例えば、肛門疾患がそうですし、あるいは精神疾患も該当することがあります。ところが勇気を振り絞って自身のセクシャリティを医師に伝えたところ、態度が急変し、なかには「専門のところに行ってください」と冷たく言われたり(「専門のところ」ってどこなのでしょう?)、なぜか名前ではなく番号で呼ばれるようになったという人もいました。看護師の対応があきらかに変わったという人もいました。また、当時は(残念ながら今でも似たような話があるのですが)HIV陽性であることを伝えると医師の態度が急変し「もう来ないでください」と露骨に言われたという話も珍しくありませんでした。

こんなことが許されていいはずがありません。そこで私はHIVの有無に関わらず、セクシャリティに関わらず、平等に診察するクリニックをつくることを決意しました。この「平等」の意味はHIVやセクシャリティだけではありません。当時は(やはり今でも、ですが)、外国人だから診てもらえないとか、職業によって差別されたとか、あるいは「それはうちの科ではありません」と言われ、ドクターショッピングを繰り返さざるを得ない人たちが少なくなかったのです。

研修医を終えてから開業するまでの約3年間、私は総合診療の修行をしてきました。まずタイのエイズ施設で約半年間にわたり米国人の総合診療医の指導を受け、帰国後は大学の総合診療部に籍を置き、大学以外にも様々な病院や診療所で研修を受けてきました。開業時には、すべての病気を治せるわけではありませんが、どのような症状であっても初期対応はできる自信がありました。そのうち9割以上は自分自身で治療できることを確信していて、残りの1割も紹介はしますがその後のフォローは自分でするようにしていました。決して「それは分かりませんから自分で別のところを探してください」とは言いませんし、実際、言ったことはありません。

そして「どのような症状も診る」の他に、もうひとつ開院当時から今も遵守していることが「どのような属性の人も診る」です。つまり、どのような職業であっても国籍であっても、そしてどのようなセクシャリティであっても診ることを信条としてきたのです。しかし、セクシャルマイノリティを優先して診るようなこともすべきではありません。いわゆる逆差別もまた差別に変わりないからです。

そして、ゲイだけが無料で受けられる検査はあきらかに(逆)差別です。こんなキャンペーンなどできるはずがありません。2007年の開院した当初、行政の職員からこのキャンペーンに参加してほしいと依頼され、お断りしました。以降、毎年のように「今年こそ」とお願いされ続けてきて、毎回断ってきました。

しかし、2024年8月19日から始まる今年のキャンペーンにはついに参加することにしました。理由は主に2つあります。1つは依頼する大阪府の職員の方々が大変熱心で、ゲイを(逆)差別する悪意があるわけではないからです。行政がこのようなキャンペーンを実施するのは公衆衛生学的な理由です。つまり、「大阪のHIV陽性者はゲイが最多だから、母集団をゲイに絞って検査を促せば効率がいい」からこのような企画をするのです。

もちろん、この理屈は(ゲイ以外の)市民からは受け入れられません。なぜなら「なんで(ゲイ以外の者からも集めた)税金を、ゲイだけのために使うんだ?」という質問に誰も答えられないからです。これは例えて言えば、同じように年会費を払っているホテルなどで「あんたはゲイじゃないから宿泊させません」と言われているようなものです。こんな理屈許されるはずがありません。だから、この点については「ご指摘の通りです。このキャンペーンが不平等なのは明らかです」と謝るしかありません。そこで当院では無料にはできませんが、こういった検査を格安ですべての人に提供することにしました。無料ではなくまだ高いですが(HIV検査は2,200円)、これが限界です。「ゲイは無料なのに……」と言われればやはり謝るしかありません。

谷口医院がこの不平等キャンペーンに参加することにしたもう1つの理由は、先述したX診療所が閉院したからです。この診療所は通常の診療所とは異なるいわゆる「性病クリニック」で、多数の性病検査希望者が訪れていた有名なところです。

当院で苦情を言っていたその女性は、sex worker(フーゾク嬢)のようで、普段からX診療所で定期的に性病検査を受けていたそうです。その”世界”では性病検査の情報の拡散が早いらしく、女性は「ゲイなら無料で検査ができる」という噂を聞き、「ゲイが無料なら私達フーゾク嬢も無料になるはずだ」と考え(おそらく「私達もゲイと同じように性病のハイリスクだから」と考えたのでしょう)、X診療所を定期受診したときに、「いつも受けているHIVと梅毒の検査を無料にしてほしい」とお願いして、あっけなく断られ、気分を害して当院を受診した、というのが経緯でした。

ちなみに、この女性の友達が当院のかかりつけ患者で、その女性はsex workerではありませんが、過去に当院で性感染症の検査を受けたことがあるとのことでした。

性感染症の検査は一見簡単そうでどこの医療機関でも受けられそうな気がしますが、ちょっと複雑な部分があります。例えば、淋菌やクラミジアは、一般のクリニック(泌尿器科や婦人科)では、尿検査や子宮頸部の検査をしますが、性交渉の仕方によっては咽頭や肛門粘膜も診なければならず、柔軟で適切な対応ができないことがあります。梅毒は今でこそありふれた疾患ですが、2000年代は(泌尿器科や婦人科でも)診察の経験がない医師が多く、X診療所の医師のように日々性病を診ていないと診察しにくいことがあります(尚、私の場合はタイのエイズ施設でかなり多数の梅毒を診てきましたから開業当初から梅毒は”見慣れた”疾患でした)。

行政の人から「X診療所はゲイのキャンペーンに貢献してくれていた。X診療所が閉院して困っている」と聞きました。この言葉が決め手となって、谷口医院もついに参加することにしたという次第です。ただし、そうは言っても「不平等であることへの違和感」が私のなかで解消されたわけではありません。「GINAと共に」に書いたように、ゲイだけでなく対象者の幅を広げるつもりです。

************

追記(2024年8月10日):大阪府は「レズビアンは本キャンペーンの対象ではない」と通知してきました。納得できませんが、府の意向には従うしかありません。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ

- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性

- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴

- 2025年11月 私が安楽死に反対するようになった理由(後編)

- 2025年10月 私が安楽死に反対するようになった理由(前編)

- 2025年9月 人間に「自殺する自由」はあるか

- 2025年8月 「相手の面子を保つ(save face)」ということ

- 2025年7月 「人は必ず死ぬ」以外の真実はあるか

- 2025年6月 故・ムカヒ元大統領の名言から考える「人は何のために生きるのか」

- 2025年5月 「筋を通す」ができないリーダーは退場あるのみ

月別アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年10月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (1)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (1)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (1)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (1)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (103)