はやりの病気

2026年2月15日 日曜日

第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

医者が言うことはいつも正しいとは限らない、ということは歴史をみれば明らかですが、たいてい医者はいつも上から目線で、どこかで聞きかじったばかりのにわかの知識をあたかもその道の大家のような口ぶりで説明します。おきまりの言葉「エビデンスがありますから……」を言い訳のように使いながら。

1990年代、日本を含め世界各国の医者、公衆衛生学者、そして政府はパンやコメなどの炭水化物を多く摂り、肉や乳製品は減らすべきだと主張していました。「ワインは身体に良い」など、いまでは完全に否定されている突飛な主張をし、なかにはタバコはアルツハイマー病、パーキンソン病、そして潰瘍性大腸炎の予防になると言う珍説までありました。

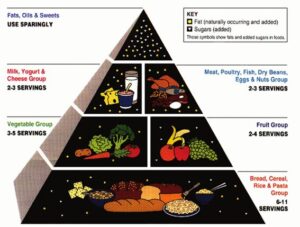

その一方で、砂糖や加工食品についての有害性はほとんど指摘されていませんでした。これらをまとめたのが1992年に米国で発表された「理想の食事のピラミッド」でした。

ピラミッドの底部に重要で積極的に食すべき食物が記され、上に行くほど避けるべき食品が提示されました。「底部=最重要食物」にはパン、シリアル、パスタ、コメなどの炭水化物が並べられ、そのひとつ上に野菜や果物が置かれました。「一番上=最も避けるもの」は脂肪や甘いものとされ、その下に乳製品や肉類が置かれました。当時は、低脂肪・高炭水化物こそが健康的な食事であり、肉や乳製品、脂肪は避けるべきだと信じられていたのです。

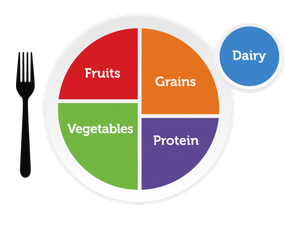

このピラミッドによる「推奨される食品」が大きく変えられたのは2011年1月でした。米国HHS(米国保健福祉省)とUSDA(米国農務省)が「2010年版食事ガイドライン」を公表したのです。そして同年6月、ミシェル・オバマ大統領夫人(当時)らが、この食事ガイドラインを分かりやすく視覚に訴えた「My Plate」を発表しました。

1992年版のように穀物をたくさん摂って他を少なくするのではなく、皿を4分割し、野菜、果物、炭水化物、タンパク質を同じように並べ、横に乳製品が置かれました。「皿の半分を野菜と果物にする」というメッセージが一瞬で理解できるように工夫されたのです。そして、蛋白質は炭水化物(Grains)よりも少なく設定されていました。

2026年1月、米国トランプ政権は、ロバート・F・ケネディ・ジュニア保健長官(以下「ケネディJr保健長官」)が中心となり、HHSとUSDAによるガイドラインを大幅に改定しました。

公表されたイラストはなんと逆ピラミッド、1992年のガイドラインに対抗しているのが明らかです。それぞれの食品カテゴリーは1992年版の真逆となっています。最も顕著なのがパンやコメなどの炭水化物で、1992年版のピラミッドでは最重要食品、2010年版のMy plateでは野菜や果物と同程度に格を下げられ、そして最新の2025年版ではついに最も格下とされました。一方、1992年版では「減らすべき」とされていた肉や乳製品が「最重要食物」とされています。ケネディJr保健長官は記者会見で、「食事にはタンパク質と良質の脂肪が不可欠だ。以前の食事ガイドラインは誤っていてこれらが推奨されていなかった。我々は飽和脂肪酸との戦いに終止符を打つのだ!」と宣言しました。

これが世論の感情に火をつけ、世界中のインターネットやSNSで様々な論争が繰り広げられるようになりました。ここで、脂肪酸について簡単に復習しておきましょう。2013年のコラム「不飽和脂肪酸をめぐる混乱」で取り上げたように、健診で数値が高すぎると注意を受ける中性脂肪(別名トリグリセリド)は、脂肪酸とグリセロールからできています。問題はグリセロールではなく脂肪酸の方にあります。脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けることができます。おおまかにいえば「脂肪酸=悪」「不飽和脂肪酸=善」です。なぜなら飽和脂肪酸の方が多ければ中性脂肪がつくられやすくなるからです。つまり、不飽和脂肪酸からも中性脂肪はつくられるものの、血中に脂肪酸が多ければ簡単に中性脂肪が合成されてしまうのです。

不飽和脂肪酸には体内で合成できない(食事から摂るしかない)「必須脂肪酸」と「必須脂肪酸でない脂肪酸」があります。さらに、必須脂肪酸はω3系とω6系に分けられます。

一方、飽和脂肪酸も「すべての飽和脂肪酸が諸悪の根源」というわけではありません。例えば、乳製品にはペンタデカン酸と呼ばれる飽和脂肪酸が多く含まれていて、これは中性脂肪もLDLコレステロールも上昇させません。赤身肉に含まれるパルミチン酸は中性脂肪、LDLコレステロールの双方を増加させます。2021年に医学誌「JAMA」に掲載された論文によると、ヨーロッパ9カ国で数万人を調査した結果、赤身の肉やバターから飽和脂肪酸を多く摂取すれば(つまり、パルミチン酸を多数摂れば)心臓病を発症するリスクが高かった一方で、チーズ、ヨーグルト、魚から飽和脂肪酸を多く摂取している場合は(ペンタデカン酸を多く摂れば)心臓病のリスクが低いという結論が出ています。

また、肉や乳製品をどれだけ摂るべきか、どれくらいまでにとどめるべきかについて議論をするなら客観的な「量」を提示しなければ意味がありません。米国の逆ピラミッドのガイドラインでは「飽和脂肪酸は1日の総摂取カロリーの10%以下に抑えるべきだ」と書かれています(3ページの真ん中あたり)。そして、実はWHOの2023年版の飽和脂肪酸に関するガイドライン(9ページの一番上)にも同じように「10%以下に抑えるべきだ」と書かれています。つまり、ケネディJr保健長官が「戦いに終止符を打つ」という言葉まで持ち出して主張している考えは、WHOのガイドラインとまったく同じものなのです。

先述したように、現在米国の新しいガイドラインをめぐり飽和脂肪酸の対立がありますが、私がインターネットやSNSを覗いた限り、この2点をはっきりさせて述べているものは見当たりませんでした。つまり、知識人、あるいは専門家を自認する人たちでさえ、飽和脂肪酸の区別をせず、さらにWHOの見解に反対しているわけではないのです。こんな議論に付き合うのは時間の無駄でしかありません。飽和脂肪酸について言えることは「1日の総摂取カロリーの10%以下に抑えるべき」「飽和脂肪酸にもLDLコレステロールや中性脂肪を上昇させやすいものとそうでないものがある」の2点です。

100歳以上の高齢者が最も多く居住するいわゆる「ブルーゾーン」は5つあるとされています。イタリアのサルデーニャ島、ギリシャのイカリア島、米国カリフォルニア州のロマリンダ、コスタリカのニコヤ半島、そして沖縄です。その沖縄には「ヌチグスイ」という言葉があり、これは栄養のある食べ物など美しいものが心身を健やかにするという意味だと聞いたことがあります。端的に言えば「食べ物は薬」と考えられているのです(最近の沖縄は米国から入ってきた食べ物の影響で古き良き伝統が失われていますがここでは深入りしません)。

では、ヌチグスイに相当する薬にもなる食品とはどのようなものなのでしょうか。ここからは私見を述べます。蛋白質、脂質、炭水化物、野菜や果物をバランスよく摂ればいいわけですが、このなかで最も簡単に摂れる、というより摂り過ぎてしまうのが炭水化物、次いで脂質です。蛋白質は思いのほか摂取が困難です。簡単に良質の蛋白質が摂れるのは牛乳と豆乳で、これらはほとんどの人が積極的に摂るべきです。「牛乳が飲みにくい」という人がいますが、下痢をするならまず「A2ミルク」を試すのがいいでしょう。それでも下痢をするならラクトース不耐症(乳糖不耐症)の可能性がありますから、この場合はラクトースをあらかじめ分解した牛乳、すなわち「ラクトースフリーミルク」を選べばOKです。

米国の新しいガイドラインではほとんど触れられていなくて、現代人の食生活で圧倒的に欠けているのは「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」です。

プロバイオティクスとはありていの言葉で言えば「善玉菌を含む食品」もしくは「発酵食品」で、もう少し詳しく言えば、乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌、納豆菌、酵母などを含む食品です。納豆やヨーグルト、漬物などが思い浮かびますが、ヨーグルトの場合は「生きた菌」が入っていなければプロバイオティクスには入りません。沖縄料理でいえば、 豆腐ようや魚や島野菜の乳酸発酵の漬物が相当します。少し想像すれば分かるように、実際にこれらを毎日相当量摂取するのは思いのほか大変です。幼少時から食べていなければこれらの臭いが隘路となります。臭いはさほど気にならないという人も、例えば、鮒寿司、なれずし、クサヤ、ホンオフェ(エイの韓国料理)、シュールストレミング(ニシンのスウェーデン料理)などを抵抗なく食べられる人はそういないはずです。私が子供の頃、発酵と腐敗は異なると習った記憶があるのですが、実際にはこれらに明確な区別はありません。結局のところ、食品からの完全な摂取は困難であることを認め、サプリメントに頼ることも検討すべきということになります。

プレバイオティクスはプロバイオティクスよりは摂取しやすいと言えます。源となる食品が多数あるからです。理屈の上では「野菜+海藻+豆類」を毎食食べればある程度は摂取できます。しかし、実際にはこれらを毎食じゅうぶんな量を摂取するのは困難です。よって、食生活の内容によっては、サイリウムハスクやイヌリンなどのプレバイオティクスのサプリメントを考えた方がいいでしょう。

また、今回は深入りしませんが、ビタミンDはサプリメントを摂らない限り、ほとんどの人は不足しています。

反対に、ついつい摂り過ぎてしまうのが炭水化物です。そして、可能な限り減らすべきなのが、過去のコラム「『超加工食品』はこんなにも危険」で述べたように、加工食品、とりわけ「超加工食品」と呼ばれる食べ物です。また、過去のコラム「砂糖入りだけでなく『人工甘味料入りドリンク』もアルツハイマー病のリスク」や「カロリーゼロでも太る? やせたいなら、食べてはいけない『人工甘味料』」、「砂糖は『依存性薬物』? 摂取量を規制するあの手この手」で述べたように、砂糖や人工甘味料が入ったドリンクは可能なら生涯にわたり飲まないのが得策です。

冒頭で述べたように、医者や政府が言うことが常に正しいとは限りません。新たな研究が出てこれまでの定説が覆される可能性もあります。そういう意味ではここに述べたことも絶対に正しいとは言えません。ではどうすればいいか。伝統を大切にしながら、最新の研究にもついていくようにして、それぞれに適した「理想の食事」をかかりつけ医と共に考えていくのが賢明でしょう。

投稿者 | 記事URL

2026年1月18日 日曜日

第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

GLP-1受容体作動薬(以下、単に「GLP-1」)によるダイエットがすっかり人口に膾炙しました。過去には当時の医師会副会長が、ダイエット目的の処方をする医師に対し、「医の倫理に反する」という言葉まで用いて非難したこともありましたが、ここまで広がるとすでにGLP-1は当然のダイエット法とみなされ、もはや誰も何も言いません。

では安全性は確保されているのかというと、まったくそういうわけではなくトラブルはじわじわと増えています。もっとも、これは意外でもなんでもなく、予想通りの展開です。2022年のコラム「GLP-1ダイエットが危険な理由」で指摘したように、儲かれば何でもいいと考えるクリニック(美容クリニックだけではなく一般の保険診療中心のクリニックでも!)では肥満どころか客観的にはすでにやせている若者にさえ処方という名の”販売”をしています。

別のコラム「『GLPダイエット』は早くも第3世代に突入?!」でも指摘したように、GLP-1は特に若者が使用すると、精神状態が悪化し抑うつ状態になることがあります。ひどい場合は自殺念慮や自傷行為につながることもあります。谷口医院の患者さんでも(GLP-1を処方されていたのは他院です)、GLP-1のせいで何もやる気が起こらなくなり、結局中止したという若者が数名います。

ただ、他方では「タバコがやめられた」「アルコール依存から抜け出せた」「お菓子のバカ食いがやめられた」「無駄な買い物をしなくなった」といった、依存症が治癒(改善)した、という声も少なくありません。ダイエットに成功しただけでなく、何をしても治らなかった依存症まで克服できるわけですから、そういった人たちにとってはGLP-1はまさに夢の薬と言っても過言ではないでしょう。

恋愛に積極的になれて新しいパートナーができた、という人もいます。ダイエットに成功して自信ができたのでしょう。しかし、ロマンス・セックスについては非常に興味深い現象があります。

きちんとした論文ではありませんが、インディアナ大学キンゼイ研究所が興味深い報告をしています。この報告によると、GLP-1ダイエットを実施して「性欲が増した」のは18%、「性欲が減った」は16%、と性欲の増進と低下が同程度報告されているのです。

少し詳しくみてみると、回答者の16%が「元パートナーから復縁を迫られた」と回答し、14%が「出会い系アプリでマッチング数が増えた」と答えています。ここまではいいのですが、ではなぜ16%もの人が「性欲が減った」と回答しているのでしょうか。谷口医院の患者さんのなかにも「傷つくと分かっているロマンスにはまらなくなった」、「その日限りのセックスへの欲求が減った」などという声があります。

これはおそらく、GLP-1により「報酬系」が活性化しなくなるからでしょう。通常、報酬系が作動すると、背徳感に駆られながらも、チョコレート、タバコ、アルコールなどのことを考えるとドーパミンなどの快楽物質が分泌されワクワクしてきます。そして、このようなワクワク感のなかでも最たるものが胸がキュンとするロマンスです。

GLP-1により報酬系が働かなくなり、こういった欲求が激減すると考えられるというわけです。あとさき考えずに「絶対にうまくいかないロマンス」に身も心も投げ出す経験は若い時分にはいいでしょうが、こんなことはそうそう繰り返していられません。GLP-1によってそんな”悪習”を断ち切ることができるかもしれないわけですから、性依存・セックス依存・ロマンス依存(これらは必ずしも正しい病名ではありませんが)を患っている人にとっては救世主となるかもしれません。そしてほっこりできる生涯のパートナーが見つかるかもしれません。

中高年にとっては、GLP-1の欠点の「筋肉量の減少」は非常に重要です。体重が減るのはいいのですが、脂肪と共に筋肉量が減ってしまうことが非常に多いのです。そして、筋肉量を増やすことはダイエット以上に困難です。いまややせることはさほど難しくなくなったわけですが、筋肉量を増やすには地道なワークアウト(筋トレ)をするしかありません。中年になればプロテインパウダーは危険ですし、アナボリックステロイドなどは論外です。コツコツとトレーニングを重ねるしかありません。

ここまでをまとめると、GLP-1ダイエットの長所・短所は次のようになります。

★長所

・ダイエットできる

・糖尿病の治療・予防ができる

・脂肪肝が改善する、(おそらく)心不全の予防効果がある、腎機能低下を防ぐことができる(とする研究がある)、など

・依存症が治る・改善する:アルコール、タバコ、ジャンクフード、買い物、ギャンブル、性依存(セックス依存、ロマンス依存)など

★短所

・費用がかかる

・(特に若者の場合)抑うつ状態となることがある

・筋肉量が減る

・消化器症状、膵炎、甲状腺腫瘍などの副作用のリスクがある(ただし重篤なものは少ない)

・中止すれば上記の長所が元の木阿弥になる……

ここからは「中止すれば上記の長所が元の木阿弥になる……」を詳しくみていきましょう。当然といえば当然ですが、GLP-1を中止すれば、食欲はもとに戻り、そのうち体重も戻ります。筋肉量が減ってしまっている場合は、代謝が落ち、GLP-1開始前よりも太りやすい体質になっています。それまで抑制されていたジャンクフードやアルコールへの渇望が再燃します。

また再開すればいいのでしょうが、ウゴービ(=オゼンピック)やゼップバウンド(=マンジャロ)が保険診療で肥満治療として処方される場合、処方の最大期間は1年4~5か月程度です。もう少し長く認められる場合もあるという噂もあるのですが、薬価が高い薬ですから、そう簡単には認められないはずです。一時的に認められたとしても生涯にわたり保険診療で処方を続けることはまずできません(他方、糖尿病でこれらが処方される場合は、かなりの長期間保険診療での処方が可能です)。

医学誌「The BMJ」2026年1月7日号に掲載された興味深い論文「体重管理薬中止後の体重増加:系統的レビューとメタアナリシス(Weight regain after cessation of medication for weight management: systematic review and meta-analysis)」を紹介しましょう。

結論は「GLP-1を中止した人は、従来の方法(食事療法や運動療法)でダイエットした人よりも早く体重が戻るどころか、元の体重よりも増える」です。オックスフォード大学の研究者らは、オゼンピック(=ウゴービ)かマンジャロ(=ゼップバウンド)を少なくとも1年間使用していた人を対象とした既存の研究を検証し、多くの人が恐れていた(しかし予想していた)この事実を明らかにしました。ダイエットを中止してから12ヶ月後、彼(女)らは元の体重のほとんどを取り戻し、18ヶ月後には元の体重を超えることが分かったのです。

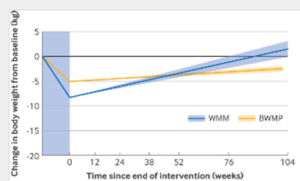

上記論文に掲載されていたグラフを転載。青のラインはGLP-1内服を中止したときの体重増加。黄は従来のダイエット(食事療法や運動療法)を中止したときの体重増加。従来のダイエットに比べてGLP-1では中止後のリバウンドが早期から起こり、約1年半後にはダイエット前の体重を超える

ダイエット終了後の月間の体重増加量は、GLP-1使用者は従来のダイエット実施者よりも月間0.3kg早く、従来のダイエット実施者がダイエット終了後3.9年でダイエット前の体重に戻るのに対し、GLP-1使用者は1.7年で元に戻ることが分かりました。さらに興味深いことに、血圧、コレステロール、血糖値などもリバウンドすることが明らかとなりました。

ここまではっきりとこの”悪夢”を示されると、GLP-1ダイエットの最大の欠点は、抑うつ状態や筋肉量低下よりもむしろ「中止後体重が元に戻るどころかダイエット開始前よりも悪化すること」だと言えそうです。上述したように、GLP-1ダイエットには長所がいくつもあります。しかし、いずれやめねばならないことを考えると安易には手を出すべきでないとも言えそうです。これからGLP-1ダイエットを検討する人は「夢は必ず覚める」と考えておいた方がいいでしょう。

投稿者 | 記事URL

2025年12月18日 木曜日

第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

うつ病や不安症に比べると「イライラ」はさほど病気として認識されていないかもしれません。また、そのような症状で医療機関を受診すべきでないと考えている人もいるようです。しかし、谷口医院でいえば、「イライラ」で受診する人は決して少なくありません。「イライラ病」という表現は一般的でなく、医学用語では「易刺激性」と呼ぶのですが、言葉の問題はどうでもよいので本コラムでも「イライラ」で統一します。今回はイライラの原因、そして私が考える“特効薬”を紹介します。

イライラの原因でまず除外しなければならないのは別の疾患が原因のイライラです。

頻度は少ないものの忘れてはならないのが「トキソプラズマ」です。トキソプラズマは「トキソプラズマ原虫 (Toxoplasma gondii)」と呼ばれる微生物による感染症で主にネコや非加熱の肉から感染します。国立健康危機管理研究機構によると、世界では3人に1人がトキソプラズマに感染していて、ブラジル、ドイツ、フランス、インドネシアなどで感染率が高く、日本では約1割が感染しています。10人に1人が感染しているならこの感染症で悩んでいる人は多そうですが、実際にはそういません。なぜなら健常者は感染してもたいてい発症しないからです。脳炎や網脈絡膜炎などから診断がつくのですが、私の経験でいえばそういう事態になるのはたいていHIV陽性で未治療の人です。しかし、HIVが陰性であれば心配ないのかというとそういうわけでもなく、妊娠中に感染すると胎児は正常に育ちません。妊娠中にネコに触れてはいけないと言われるのはそのためです。

そのトキソプラズマがイライラを起こすという研究があります。2016年に医学誌「The Journal of Clinical Psychiatry」に掲載された「トキソプラズマ感染症:精神疾患患者における攻撃性との関連(Toxoplasma gondii Infection: Relationship With Aggression in Psychiatric Subjects)」です。間欠性爆発性障害(=intermittent explosive disorder)と呼ばれる、いわば「突然キレる」病気があって、この障害を有している人はトキソプラズマに感染していることが多いことが示されたのです。

尚、トキソプラズマについてはこの話も含めて、2018年の「医療プレミア」に計3回にわたりコラムを書いたことがあるので興味のある方はそちらを参照ください(すべて無料です)。

実際に「イライラする原因がトキソプラズマだった」と展開していく事例はさほど多くないのですが、比較的頻度の高い疾患もあります。その代表は甲状腺機能亢進症です。私の経験でいえば、「大好きなはずの飼い犬の鳴き声にイライラさせられる」という訴えで受診した30代の男性が甲状腺機能亢進症によるものだったことがあります。

甲状腺機能亢進症よりも罹患者がはるかに多いのが甲状腺機能低下症です。橋本病がもたらすことで有名なこの疾患は女性の方が圧倒的に多く、ときにうつ病と誤診されていることがあります。甲状腺機能低下症の患者さんに治療(=甲状腺ホルモン内服)をすると、突然元気になることがよくあります。体重が減り、便秘が治り、性格が明るく活発になり行動に変化が現れます。若い女性は治療で体重が減少したことを喜び、さらに薬を増やしたいと希望することもあります。しかし危険が待っています。甲状腺ホルモンを増やし過ぎたとき、あるいは増やさなくても自然に機能低下が回復した場合には甲状腺ホルモンの値が上がりすぎてイライラし始めるのです。

PMS(月経前症候群)や(女性の)更年期障害といった女性ホルモンの低下、あるいはアンバランスが生じたときにもイライラが起こり得ます。これは男性からは理解されにくいことが多く、ときに上司や顧客への暴言やパートナーとの破局、あるいは家庭崩壊につながることもあります。イライラは抑えがたく、本来理性的でこれまでの人生で不平不満などほとんど口にしたことがないような女性が、突然理不尽な怒りを大切な人にぶつけてしまうのです。PMSや更年期障害の治療には様々なものがありますが、イライラが出現した場合は(ピルやLEPと呼ばれるものも含めて)エストロゲン(女性ホルモン)の内服や貼付が最も有効です。文献的にははSSRIと呼ばれる抗うつ薬も効果があるとされていますが、谷口医院の過去19年の歴史でいえば、SSRIが有効だった事例はさほど多くなく全体の1割程度です。

薬剤性のイライラも疑わねばなりません。谷口医院の経験でいえば、SSRIやSNRIでイライラが生じていた事例がありました(これらはイライラに有効とされていますが、その逆にイライラを悪化させたり促したりすることもあるのです)。他にはADHDで用いるアトモキセチンも起こり得ます。以前ADHDの治療によく使われていたコンサータなどの覚せい剤類似物質はもっと高頻度に起こします。もちろん違法薬物としての覚せい剤でもイライラが起こります。ステロイドにも注意しなければなりません。最近は生物学的製剤の普及で、関節リウマチやその他膠原病でステロイドを使う機会は減りましたが、それでもステロイド長期使用が原因のイライラは珍しくありません。低血糖が生じたときにもイライラすることがあります。糖尿病の薬が効き過ぎているときや、インスリノーマなど低血糖を起こす疾患にも注意が必要です。

さて、こういった他の疾患や薬剤からのイライラが否定された場合にはどういった原因を考えればいいのでしょうか。まずはすべてのイライラが異常ではないことを認識しましょう。おそらくイライラは人類が、あるいは少なくとも哺乳類が進化を遂げる上で必要な脳の活動だったはずです。実際、レバーを押すと報酬がもらえるように訓練したマウスに報酬を与えないことでイライラを起こすことができ、それを続けるとレバーをより強く長く押すことを示した研究があります。この現象、まるでなかなか来ないエレベーターのボタンをイライラしながら何度も押す大阪人のようです(この現象は大阪特有だと聞いたことがあります。真相は定かではありませんが)。

このマウスや大阪人が異常かというと、おそらくそうではないでしょう。したがって治療の対象にはなりません(周囲の人たちからは「治療を受けろ」と言われているかもしれませんが)。この程度のイライラは日常生活で多くの人が自覚しているのではないでしょうか。2024年に米国の成人42,739人を対象に実施された調査では、参加者の平均イライラ度は5(全くイライラしない)から30(常に非常にイライラしている)までの尺度で13.6でした。女性、若年、低学歴、低収入でイライラ度が高いという結果が出ています。しかし、この調査では無視できない結果が導かれています。イライラのスコアが高いと自殺のリスクが上昇することが示されているのです。尚、イライラが自殺のリスクになるとする論文は2020年に医学誌Neuropsychopharmacologyにも掲載されています。

イライラしたとき、脳内ではどのような変化が起こっているのでしょうか。それを検証した論文によると、イライラしやすい子供では報酬処理の領域である線条体が活性化していました。また、課題遂行に重要な神経領域で異常な反応が見られることが分かりました。イライラすれば集中力が低下することが脳科学的に証明されたことになります。さらに別の論文では、イライラしやすい子供は扁桃体に異常な活動が見られることが示されています。これらの研究から、子供がイライラしたとき、その責任は本人にあるのではなく、脳が反応するからやむを得ないのだと考えるべきではないでしょうか。そして、成人を対象とした研究は見当たりませんが、おそらく成人の脳にも同様なことが起こっているでしょう。とすると、脳内の神経活動は理性ではコントロールできませんから、イライラしている人がいればその人を責めるのではなく、他の臓器疾患を気遣うように、その人の脳内の神経活動を慮るべきではないでしょうか。

冒頭で、イライラはうつ病や不安症に対して軽視されているのではないかという問題提起をしましたが、実際にはイライラはうつ病や不安症がある人がよく苦しめられています。おそらくこの3つには密接なつながりがあり、さらにはADHDなどの神経発達症や他の精神疾患とも関連している場合が多いと言えます。また、谷口医院の経験でいえば、イライラはおそらくPTSD(やPTSDの診断がつかなくても過去の凄惨な体験)にも関連しています。結局のところ、うつ、不安、イライラ、その他あらゆる精神症状は同時に診ていかねばならないのです。これが谷口医院で様々な精神疾患をみてきた現在の私の考えです。

では治療はどうすればいいのでしょうか。すでに述べたようにSSRIやSNRIが有効な事例はそんなに多くありません。女性の場合はホルモン剤が奏功することが多いのですが、血栓症の既往などで使用できないこともあります。ベンゾジアゼピンやメジャートランキライザーはベネフィットよりもリスクの方が大きい場合が多すぎます。結局のところ、これら薬剤を少量使ったり、漢方薬、あるいはスルピリドという古典的な抗うつ薬をいろいろと試しながらその人にあった治療法を探していくことになります。ただし、谷口医院の経験でいえば薬よりも「人」の方がはるかに有効です。最も分かりやすい例は理想的なパートナーと巡り合ったことで精神症状が大きく改善するケースです。

登場が望まれている薬が「オキシトシンの点鼻薬」です。オキシトシンは愛情ホルモンと呼ばれることもある、人を穏やかな気持ちにさせるホルモンで、海外では授乳分泌薬として使われることもありますが、イライラ薬としては承認されていません。日本で研究が進んでいるとされていますが現時点では実用化の目途はたっていないようです。

ならば天然のオキシトシンを自ら”製造”すればいいわけです。どうすればいいか。オキシトシンはロマンスが進行すれば分泌量が増えることが分かっています。ロマンスが始まったときには興奮系のホルモンが大量に放出され、ドキドキ・ワクワクがしばらく続き、その次のフェーズに入るとオキシトシンに置き換わり長期にわたり分泌量が増えるとされています。ですから、イライラを防ぎたければ、信頼できて一緒にいるだけで平和的な気持ちになれるパートナーを見つけるのが最善です。パートナー以外でも、例えば、友情や親子の愛情、あるいはペットとの絆でもオキシトシンは分泌されるはずです。

と考えると、イライラの最大のリスクは孤独や孤立なのかもしれません。

投稿者 | 記事URL

2025年11月21日 金曜日

第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症

私が総合診療医になることを決意したのは研修医1年目の夏休み、タイのエイズ施設にボランティアに赴いたときでした。その施設を訪れた目的は「エイズについて学びたい」と「エイズを患った人たちになんらかの貢献をしたい」でした。当時のタイではまだ抗HIV薬が使われておらず、「感染=死へのモラトリウム」だったのです。1週間足らずの滞在はその後の私の人生に大きな影響を与えたわけですが、それはエイズという病を知ったことだけでありません。ベルギーから来ていた総合診療医から総合診療の真髄を学ぶことができたのは私にとって大きな収穫でした。

日本の医療について、私が医学生の頃から気になっていたのは「医師から(病院から)見放される患者さんが少なくない」ということでした。「専門外だから」「それはうちの科ではありませんから」などの言葉で体よく診察を断られることが少なくなく、「どこの科を受診していいか分からない」という声を多数聞いていました。また、「科ごとに主治医を持たねばならない」「財布のなかの診察券がどんどん増えてくる」といった苦情もしばしば聞いていました。

ところが私がタイで指導を受けたベルギーの総合診療医は「欧州では総合診療医がまずはすべてに対応する。自分で診られない特殊な事例や重症例だけを専門医に紹介する」と言います。これは、当時の私にとってかなり衝撃的なコメントで、まだ総合診療という言葉がほとんど知られていなかった2000年代前半の日本ではこのような姿勢で診療をしていた医師はほとんどいませんでした。少なくとも私自身はその当時日本の総合診療医を一人も知りませんでした。

そのエイズ施設に入所していたのは若い男女が大半で小児も少なくありませんでした。日本の内科医は「小児は診ない、女性疾患も診ない」というタイプの医師も少なくないのですが、そのベルギーの総合診療医はそんな区別は一切しません。その施設では診察に使える機器がさほどそろっていませんでしたが、それでも可能な限り自身の力で診察をおこなっていました。

そのベルギーの総合診療医から多大なる影響を受け、帰国前にはすでに総合診療医を目指すことを決意していた私は、その後、小児科、婦人科を含む多くの科で研修を受けました。女性は男性よりも、おそらく中年期頃までは医療機関を受診し治療が必要となるケースが多く、男性しか診ない診療スタイルではふじゅうぶんだと考えるようになりました。そこで、なんらかのかたちで婦人科での研修は研修医終了後も続けていました。この考えは今も変わっておらず、「総合診療に興味があるなら、初期研修の間に婦人科の基本的な知識と技術はマスターすべきだ。特に内診と経腟超音波は絶対に履修しておくように」と言い続けています。実際に実行する若い医師は残念ながらあまりいないのですが……。

例えば「若年から中年にかけて、男性の8割が患っている病気」は存在するでしょうか。おそらくないでしょう。ですが、子宮筋腫は小さいものも含めれば(文献によっては)女性の8割が有していると言われています。子宮内膜症もおそらく1割以上の女性が持っています。子宮腺筋症も、超音波所見でどこまでを腺筋症とみなすかによりますが、軽症も含めれば3割くらいはあります。これら3種は合併していることもあります。よって、若年から中年期の大半の女性がこれら3種の疾患のいずれか、または複数を有していることになります。また、これら3種のいずれかがあれば、月経に関連して月経痛、月経過多、精神症状などなんらかの症状が出現し、頭痛、めまい、便秘、むくみ、肌荒れ、……、といった持病が悪化することもあります。つまり、これら3種について、さらに月経に関連する症状や疾患についても理解し、研修を積み重ね、そしてある程度の経験がなければ若年から中年期の女性の診察はできないと考えるべきです。

そういうわけで、谷口医院では開院以来、積極的にこれら3つの疾患や月経関連疾患について治療してきているわけですが、経験を積めば積むほど「女性と男性はまったく異なる」ことを認識するようになってきます。複雑なことに、人間は女性と男性の2つにクリアカットに分類できるわけではありません。性分化異常があれば、染色体がXYの女性となることもありますし、その反対の染色体がXXの男性となることもあります。私はその後タイに繰り返し渡航し、エイズに関する諸問題に関わり、セクシャルマイノリティが抱える苦悩を次第に深く知ることになっていきました。日本のマイノリティの知人も増えていきました。男性、女性のステレオタイプがいかに馬鹿げているか、何度も痛感しています。

しかし、(染色体がXXで子宮も卵巣も正常に発育している「男性」がいることも理解していますし、そのような知人もいますが)「男性」と呼ぶか「女性」と呼ぶかは別にして、子宮や卵巣があれば病気や辛い症状に苛まれる機会が増えることは間違いありません。

子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症の3つの疾患の特徴を簡単にまとめてみましょう。まず、3種とも症状は似ています。月経痛、月経過多、腹部膨満、嘔気、頭痛などです。経腟超音波を実施すれば診断をつけられますが、ときに困難なこともあります。どうしても診断をつけたい場合はMRIを撮影します。ただし、経腟超音波は決して気持ちのいいものではありませんし、MRIは費用が高くつきます。そこで、谷口医院では、まず腹部超音波検査を実施することもあります。経腟超音波に比べると精度は下がりますが、典型的な子宮筋腫ならすぐに分かります。

治療はいずれの場合も重症化すれば手術です。教科書的にはGnRHアゴニストと呼ばれるエストロゲンの分泌を低下させるような治療も有効で、実際に受けてもらうこともあるのですが、更年期障害のような症状がでたり、いわゆる「女性らしさ」が失われていくこともあって、谷口医院ではあまり人気がありません(尚、「女性らしさ」という表現はほとんど死語ですし、フェミニズムの視点からは許されない言葉であるのは承知しているのですが、例えば「エストロゲン起因の雰囲気」などと言えば、分かりにくい上に、かえって偏見に満ちたニュアンスを含むような気がしますので、ここでは「女性らしさ」とします)。

これら3種の疾患の治療として谷口医院で最もよく使うのがLEP(Low dose Estrogen Progestin)と呼ばれるいわば「保険適用のピル」です。正確にはLEPは内膜症のみに適用があり、筋腫や腺筋症は保険適用外となりますが、月経痛や月経過多などの「月経困難症」があれば保険適用となります。LEPを投与しても筋腫や腺筋症自体が小さくなるわけではありませんが、月経に伴う不快感が大きく改善することが多く、患者さんの満足度は高いと言えます。尚、LEPという表現はおそらく日本だけのもので、英語ネイティブの外国人にもまず通じません。

ただし、LEPを使っても症状が変わらない場合や、出血量がかえって増加する場合もあります。その場合は、エストロゲンを含まない黄体ホルモン単独の薬剤を使います。エストロゲンが供給されないことになり、やはり「女性らしさ」が低下することもあるので、そのあたりは個別に検討しますが、谷口医院の例でいえば「手術はイヤだし、これで症状が取れるから続けたい」という人も少なくありません。

重症化すると手術を検討することになります。例えば、筋腫があまりにも大きくなりすぎて腸管を圧迫し便秘が起こったり、膀胱を圧迫して頻尿になったりしている場合は、一度は手術を考えます。また、LEPや黄体ホルモンを使っても出血が減らない場合はやはり手術を検討します。これら3種の疾患は悪性疾患ではありませんから、できるだけ手術は避けたいという人も少なくないのですが、やはりこの時点までくれば手術が選択肢となります。そして、総合診療医の”役割”はここまでです。

「手術を検討した方がいいかも」と思える事例には紹介状を渡して大きな病院の婦人科を受診してもらいます。そこで手術が決まることもあれば、「見合わせましょう」とされることもあります。なかには患者さんが手術を嫌がって戻って来て、そこで別の病院を受診してもらうと「手術しなくてもいい」と言われたり、あるいはその逆に、1つ目の病院で「手術不要」と言われ、2つ目を紹介して手術に至ることもあります。そのあたりは手術をおこなう婦人科医によって考えが変わるのでしょう。

谷口医院を開院して、さらに開院までに複数の病院での婦人科研修の経験も踏まえて、現時点で思うのは「子宮・卵巣の有無でヒトの身体は大きく異なる」ということです。フェミニストからはお叱りを受けるでしょうが、「子宮・卵巣の有無の違い」はヒトの身体症状や精神症状に大きな影響を与えます。有る・無いでどちらがいいとかよくないとかそういう話ではないのですが、子宮・卵巣の有無の違いを理解しないことには、少なくとも医療行為はできません。

日本ではあまり話題になりませんでしたが、「月経のある人(people who menstruate)」という表現に対し、『ハリーポッター』の作者J・K・ローリング氏が異論を述べてこれが大きな論争になり、私はコラム(「トランス女性を巡る複雑な事情~後編~」)を書いたことがあります。このなかで私はローリング氏を擁護するようなニュアンスのコメントをしていますが、医師としてその人を診るときには、性自認や性指向よりもむしろ「月経の有無」や「子宮・卵巣の有無」をまずは前提としています。

投稿者 | 記事URL

2025年10月16日 木曜日

第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善

SIBO(=Small Intestinal Bacterial Overgrowth=小腸内細菌異常増殖症)についての問い合せが増え始めたのは、ちょうど新型コロナウイルスの流行が始まりかけた頃だったと記憶しています。SIBOは2000年代後半頃より医療者の間ではしばしば話題に上るようになった疾患で、確実に患者数は増えているのですが、検査法も治療法もはっきりしていないためになかなかとっつきにくい病気だと言えます。今年(2025年)になり、このSIBOに対する問い合わせがなぜか加速度的に増えていますので「はやりの病気」で取り上げることにしました。

SIBO(通称「シーボ」と呼ばれます)は、病名が物語っているように「小腸内で」「細菌が異常増殖する」疾患です。ときどき「腸内にはたくさんの細菌がいて……」と考えている人がいますが、細菌が生息しているのは小腸ではなく大腸です。基本的に小腸には細菌はあまりいません。無菌ではありませんがあまり多くはないわけです。その小腸内で細菌が異常増殖すると、様々な不快な症状が出現します。

まず「下痢」と「腹部膨満感」は必発です。腹部膨満感がさらに悪化して「膨隆」(自覚だけではなく我々が診察してもおなかが膨れている状態)を起こしていることもあります。患者さんによっては「おならが出すぎる」あるいは「げっぷが止まらない」と訴える場合もあります。さらに、下痢が続いた結果、体重が減っていることもあります。

医学に詳しい人、あるいはすでに過敏性腸症候群の診断がついている人は「それって下痢型の過敏性腸症候群とどう違うの?」と思うかもしれません。たしかに、これらは似ていますし、SIBOに下痢は必発ですが、下痢と便秘を繰り返す人もいます。そして、過敏性腸症候群(=Irritable bowel syndrome 、以下「IBS」)も下痢と便秘を交互に繰り返すことがあります。

ではどのように区別するのか。症状でいえば、まず「食後と排便で症状が増悪するか改善するか」を確認します。どちらかと言えばSIBOは食後に悪化し、IBSは排便で改善します。しかし例外も多々あり、これだけで診断できるわけではありません。げっぷが多ければSIBOの可能性が高くなりますが、SIBOの全例でげっぷがひどいわけではありません。腹部膨満感の苦痛が強ければSIBOを先に疑いますが、IBSで腹部膨満を訴える人もいます。結局のところ、自覚症状だけでSIBOかIBSかの鑑別をつけることはできないのです。さらに、診断する側としては非常に厄介なことに、IBSとSIBOを合併することも珍しくなく、一説では過半数は合併しているのではないかと言われています。

では診断をつけるためにどうすればいいか。当院では腹部レントゲンを参考にしています。通常、典型的な(SIBOの伴わない)IBSであれば、小腸に異常はなく、大腸にガスが貯まっている像が得られます。他方、SIBOの場合はその反対に小腸ガスや小腸の拡張像が目立ちます。ただし、これらも決定的な所見となるわけではありません。

SIBOの確定診断をつけるには小腸に細菌が異常増殖していることを確認するしかありません。そのためには内視鏡(胃カメラ)を挿入して小腸液を採取して、その液に細菌がどれだけ棲息しているかを調べなければなりません。他には「呼気テスト」と呼ばれる方法もあって、小腸内で異常増殖した細菌が発生するガス(水素やメタン)を呼気を採取して調べます。ただ、保険適用がなく日本では一部のクリニックが実施しているという噂を聞いたことがありますが、恐ろしいほど高額で(噂では10万円もするとか……)、また精度への疑問も指摘されています。大腸に存在する細菌が発生させるガスを拾ってしまいSIBOでないのにSIBOと判定されること(=偽陽性)が多く、その一方で、SIBOであってもガスが適切に検出されない例も多い(=偽陰性)という声もあります。結局のところ、SIBOに対して適切な検査があるとは言えないのが現状なのです。

他の疾患においても、確定診断がつかなくても治療を開始する、という手があります。ではSIBOに対してはどのような治療があるのでしょうか。

よく言われるのが、2019年のコラム「過敏性腸症候群に『低FODMAP食』は本当に有効なのか」で紹介した低FODMAP食です。このコラムではSIBOに対してではなく、IBSに対しての低FODMAP食についての報告や当院での経験を紹介しました。結論から言えば、当院での低FODMAP食によるIBSの治療成績はあまりよくありません。興味深いことに、低FODMAP食を開始した当初は症状が改善することが多いのですが、そのうちに効果がなくなっていきます。患者さんのなかには「低FODMAP食を続けるのはしんどいので、ときどき普通の食事を摂ってしまう。それが良くないのだと思います」と言う人もいます。しかし、これまで低FODMAP食を試みてきた患者さんたちをトータルで考えてみると、(あくまでも当院での事例のまとめに過ぎませんが)「低FODMAP食はIBSに長期的には有効でない」が結論です。

それに、有効な人もいるのだとしても、先述した患者さんが実感したように、この食事療法を長期間に渡り継続するのは事実上不可能です。ヨーグルトや食物繊維が豊富な野菜(アスパラガス、キャベツ、タマネギ、ニンニクなど)、それにフルーツを生涯食べるな、と言われて納得できる人がどれほどいるのか、我々には極めて疑問です。コムギ製品や甘いものはいろんな観点からも避けた方がいいわけですが、これらも生涯食べるなと言われて同意できる人がどれだけいるでしょう。

SIBOは小腸内に細菌が異常増殖しているわけですから「抗菌薬を使えばいい」という考えがあります。ただ、世界中でこれまでいろんな抗菌薬が試験されていますが、いい成績が出ているものはほとんどありません。唯一、リファキシミン(Rifaximin)(商品名は 「リフキシマ錠200mg」)という抗菌薬が有効とする話もありますが、日本ではこの薬剤は抗アンモニア血症に対してしか保険適応がなく、SIBOに使用するなら自費診療になります。薬価は1錠235.1円ですから、1日6錠が必要であることを考えると高すぎます。それに、診察や検査(レントゲンなど)を保険診療で、薬剤を自費診療で、というのは混合診療となってしまいますから、この薬を自費で処方するならそれまでの診察代や検査代が遡ってすべて自費請求されてしまいます。

結局のところ、SIBOについては検査も治療も実施が困難か高額かのいずれかであり、医療者としてみればなんともとっつきにくい疾患なのです。しかし、医療者側が苦手な疾患なのだとしても、実際に困っている患者さんはいるわけです。

ではどうすればいいか。まず、上述したように症状と腹部レントゲンからSIBOである可能性を疑います(ちなみに、SIBOを疑う患者さんに対しこれまで何度か超音波検査を試みましたが、有意な所見は得られませんでした。小腸ガスが見つかることはありますが、腹部レントゲンの方がはるかに有意な所見が得られます)。

治療については、低FODMAP食は推薦せず(関心がある人には説明はします)、リファキシミン投与の話もせず(そもそも抗菌薬には様々なリスクが伴います)、別のアプローチをとります。まず初めにすべきは「胃薬の見直し」です。特に、PPI(プロトンポンプ阻害薬)と呼ばれる胃薬を使用している人に対してはできるだけ中止できるような対策を考えます。PPIについては本サイトでそのリスクを繰り返し指摘してきましたが、当院の経験でいえばおそらくPPIはSIBOのリスクにもなります。

これは理論的にも理解しやすいことです。そもそも口から入る細菌はそのほとんどが胃酸により死滅します。にもかかわらず小腸で異常増殖するのはなぜか。それは「胃酸の量がふじゅうぶんで細菌が生き延びるから」に他なりません。そしてPPIはすべての胃薬のなかで最も胃酸分泌を減らす強力な薬剤です。エビデンスはありませんが、当院の経験上「PPIがSIBOの主要因ではないか」と思えるのです。

次にすべきことは運動です。そもそも食べたものがなかなか大腸までたどり着かないから食事に混入している細菌が小腸で異常増殖してしまうわけです。ならば、腸管を速やかに動かして食べたものはさっさと大腸に送り込んでしまえばいいのです。小腸の”仕事”は膵液(膵臓から分泌)と胆汁(胆嚢から排出)に加え、小腸自身もアミラーゼ、ペプチダーゼ、リパーゼといった消化酵素を分泌して食べたものを大腸に送り込むことです。SIBOはこの動きがスムーズでなくなったことが原因で生じると考えられるわけです。ならば運動、とりわけジョギングが有効です。リズミカルに腸管に届けられる着地時の振動が腸管の動きを促すからです。

SIBOで悩んでいる人は少なくなく、それ以前にきちんと診断がつけられていない人も大勢います。しかし、診断を待つまでもなく、まず(使用していれば)胃薬を見直し、そして運動を継続すれば、かなりの患者さんが改善するのは当院の経験上間違いありません。

投稿者 | 記事URL

2025年9月18日 木曜日

第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実

週刊誌などのメディア媒体やテレビ局からの取材依頼が来たとき、私は断ることが多いのですが(自分が言ったことが曲解して報道されることがあるからです)、例外的に長期連載を引き受けているのが、毎日新聞の「毎日メディカル(旧・医療プレミア)」と「日経メディカル」の連載です。毎日新聞は連載開始から10年を超え、日経メディカルの方も7年以上になります。

記事を書くときに気になるのが、製薬会社や食品メーカーに対する否定的コメント(要するに「悪口」)をどこまで書いていいか、あるいは名指しにしていいか(「某○○社」などの表現にしなくていいか)ということです。もちろん、悪口自体は言う方も気持ちのいいものではありませんから、できればそのような内容のコラムは書きたくないわけですが、放っておいてはマズイもの、つまり真実を知ってもらわねば困るような内容については書かざるを得ません(「書かなければならない」という衝動を抑えきれなくなってきます)。

毎日新聞と日経メディカルを比較したとき、以前はどちらかといえば日経メディカルの方が思い切った表現を許してくれるかな、と感じていたのですが、最近はそうでもなくて、毎日新聞から意外な対応(これは「いい意味」です)をされることもあります。

印象的だったのが2025年8月18日に公開した「夏になると、血糖値が急上昇? 原因は『健康によいから』『夏バテ防止に』と飲み続けていた〇〇〇だった!」で(「毎日メディカル」の記事は無料です)、大塚製薬と大正製薬を名指しで非難しました。脱稿し提出するときには「この原稿はこのままでは使えないだろう」と考えていたのですが、意外なことに「まったく問題なし」でした。それどころか、悪口を言っている商品「ポカリスエット」と「リポビタンD」については編集者がわざわざ写真撮影をしてそのページに掲載してくれたのです。この記事、たぶんいずれかのメーカーから(あるいは両社から)毎日新聞にクレームが来ていると思うのですが、私のところには知らされていませんから毎日新聞社がうまく対応してくれたのでしょう(スポンサーから外れなければいいのですが……)。

対照的なのが日経メディカルで、該当記事は9月17日に公開された「HbA1cを12.8%へ押し上げた『健康ドリンク』」です(日経メディカルを閲覧できるのは医療者限定)。短期間で糖尿病がものすごく悪化した男性患者さんの事例を取り上げています。先に毎日新聞の記事が公開されていたこともあり、今回も製品の実名を載せてもらえるだろうと”犯人”のドリンクをそのまま商品名で記載した原稿を送ったところ、結果はNG。コラムは採用されたものの商品名は隠すことになりました。

ここで簡単に、短期間で重症の糖尿病をもたらせたそのドリンクについて紹介しておきましょう。一応先に断っておくと、この男性はこの1本555mLの健康ドリンクを毎日4~5本飲んでいました(少量摂取なら糖尿病を起こさなかった可能性もあります)。ドリンクに含まれる有害と思われる物質は「砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)」、「甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)」、「カラメル色素」の3種で、これら3種は成分表の「炭水化物」に相当します。「炭水化物」の正体がこれら3種の甘いものであることを見抜くのは困難だと思われますが、わざとそのように分かりにくい表記にしているのでしょう。「炭水化物」(=これら3種の甘いもの)が100mLあたり4g含有されていると書かれていますから、555mLだと22.2グラム。仮にこれがすべて砂糖だとすると、1本あたり7.4個の角砂糖が入っている計算になります。このドリンク、「低カロリー」と謳われていますが、はたして角砂糖7.4個が低カロリーと呼べるでしょうか。

尚、「砂糖換算はおかしいのでは? 人工甘味料も含まれるじゃないか」という反論に答えておくと、人工甘味料も砂糖と同様、糖尿病や肥満をもたらせることを示した研究は多数あります。詳しくは「毎日メディカル」「カロリーゼロでも太る? やせたいなら、食べてはいけない『人工甘味料』」を参照ください。

さて、この男性の場合、このいかにも健康的な商品名の健康ドリンクを箱ごと購入して毎日4~5本飲んでいました。1本あたり7.4個の角砂糖と考えれば、5本では毎日37個の角砂糖を食べていた計算になります。短期間で糖尿病が劇的に悪化したのも無理もありません。

気の毒なことに、この男性、この健康ドリンクを「夏バテ防止の目的」で飲んでいました。ウェブサイトには「(前略)「体内効率設計」に基づき、「アルギニン」「シトルリン」の2つのアミノ酸と、「ビタミンC」「クエン酸」を配合。レモン&アセロラ味の甘酸っぱいおいしさ。(無果汁)低カロリー」と書かれているわけですから、そう考えるのも無理もありません。

しかし、おそらくこの男性も飲み続けているうちに、(私や看護師には話していませんが)「ちょっとおかしいぞ……」と感じていたのではないかと私は疑っています。なぜなら、この男性、「最近のどが渇いて仕方がない。いくら水分を摂っても夜中に何度もトイレに行かねばならない」と言っていたからです。口渇や頻尿は糖尿病の症状そのものですが、体重はむしろ減ってきていました。だから、「糖尿病なんかであるわけがない」と考えただけでなく、最初のうちはまさか健康目的で飲んでいるドリンクが”犯人”などとは思いつかなかったのでしょう。

この体重減少は危険な兆候です。尿検査をすればケトン体が強陽性。これはインスリンの働きが低下して、体内の脂肪を分解してエネルギーを取り出していることを示しています。もう少し進行すると命に関わる状態にもなるはずです。男性は元気だと言っていましたが、おそらく間一髪のところで間に合ったのでしょう。このライフスタイルを続けていれば命も危なかったと予想されます。

さて、では、男性は「この健康ドリンクは危ない」と薄々気付いていたのにも関わらず、なぜやめることができなかったのか。それはおそらく砂糖の「依存性」です。実は砂糖には強烈な依存性があり、やめようと思ってもやめられないのです。精神疾患の診断と分類に使われる国際的基準「DSM-5」で定められる「薬物乱用基準」というものがあって、下記11の基準をいくつ満たすかで重症度が判定されます。6つ以上で「重度の物質使用」とみなされます。

#1 適切な量または期間を超えて物質を摂取する

#2 物質の使用を減らしたい、またはやめたいと思っても、それができない

#3 物質の入手、使用、または回復に多くの時間を費やす

#4 物質を使用したいという渇望と衝動がある

#5 物質使用のために、職場、家庭、または学校ですべきことを行えない

#6 人間関係に問題が生じても、使用を続ける

#7 物質使用のために、重要な社会活動、職業活動、または娯楽活動を断念する

#8 危険にさらされても、物質を繰り返し使用する

#9 物質によって引き起こされた、あるいは悪化した可能性のある身体的または心理的問題があることを認識しているにもかかわらず、使用を続けること。

#10 望む効果を得るために、より多くの物質を必要とする(耐性がつく)

#11 離脱症状が現れる

英紙The Telegraphによると、砂糖はこれら11のすべての基準を満たすといいます。#5、#6、#7あたりはちょっと言い過ぎかな、という気がしますが、他の項目はのきなみ砂糖の依存性を表していると言えるのではないでしょうか。

毎日メディカルに(無料ですから)近々、「砂糖の有害性はなぜ何十年も隠蔽されてきたのか」、「砂糖が心疾患、がん(特に乳がん)、認知症などのリスクになること」などについてのコラムを掲載する予定なので、そういったことに興味がある方はそちらを読んでもらうとして、ここでは「砂糖はやめたくてもそう簡単にはやめられない依存性の強い物質」であることを強調しておきたいと思います。

しかし、砂糖は完全に止める必要はないにせよ、控えていかなければ残りの人生を台無しにしてしまうかもしれません。ではどうすればいいか。いずれ本サイト、毎日メディカル、日経メディカル、あるいはメルマガのいずれかで秘策を紹介したいと思います。

投稿者 | 記事URL

2025年8月17日 日曜日

第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない

「米国では1本23万円もする若返りクリームが、日本ではなんと約98%引きのわずか5400円!」と聞けば興味が出てこないでしょうか。

この表現をきちんと理解するにはいくつかの条件があるのですが、まったくのデタラメを言っているわけではありません。今回はこの、日本では驚くほど安い値段がついている魅惑的なクリームについての紹介をしたいと思います。

ブイタマークリーム(以下、単に「ブイタマー」)は2024年10月29日に処方薬として登場しました(なぜ10月29日に登場したかについては2014年のコラム「乾癬(かんせん)の苦痛」を読んでもらえれば分かります)。処方薬ですから、医療機関でしか扱っていませんし、希望したから処方を受けられるというわけではありません。おそらくは現時点では、まともな医療機関であれば「自費でお金を出すから売ってほしい」とお願いしても販売してもらえないでしょう。ただし、例えば、やせ薬の「リベルサス」や「マンジャロ」が美容クリニックでは気軽に買えるように(高いですが)、ブイタマーもそのうちお金さえ出せば簡単に手に入る薬となるでしょう(もしかすると、めざとい営利主義のクリニックはすでに販売しているかもしれません)。

処方薬として登場したということは、処方可能な「病名」があるはずです。その病名とは「アトピー性皮膚炎」(以下、単に「アトピー」)と「尋常性乾癬」(以下、単に「乾癬」)です。これらいずれかの疾患を有していて、医師が必要と判断し、なおかつ患者さんが希望すればブイタマーが処方されます。

薬価は1グラム300.8円。1本15グラムですから1本あたりの薬価は4,512円となります。3割負担の場合は4,512 x 0.3 = 1,353.6円です。冒頭で述べたのが60グラムの価格なのは、米国では1本60グラムで処方されているからです。

薬価(健康保険を適用した価格ではなくそのままの値段)でいえば、日本では1グラム300.8円。60グラムなら18,048円。一方米国では1510.03ドル(≒23万円)。この時点で日本の値段は米国の92%以上の割引となります。なぜ日本の値段はこんなに安いのかについてはよく分からないのですが、そのことはいったんおいておいて、谷口医院でこれまで処方してきたブイタマーの「成績」について述べていきましょう。

アトピーの治療の基本はシンプルであり、ルールはただひとつ、「リアクティブ療法→プロアクティブ療法」だけです。「リアクティブ療法」とはかゆいところにひたすらステロイドを塗りまくるだけの治療で、どれだけ重症のアトピーでも(全身が真っ赤に腫れあがり一睡もできないほどかゆい状態でも)1週間ステロイドを外用すれば治ります(ときどき「ステロイドをいくら塗ってもかゆみがゼロにならない」と言う人がいますが、それは外用量が少なすぎるからです)。

問題はこの後、つまり1週間のリアクティブ療法でかゆみと炎症がとれた後です。ここからは「プロアクティブ療法」となります。プロアクティブ療法とは一言でいえば「かゆくないところに薬を塗っていい状態を維持すること」、つまり「予防」です。プロアクティブ療法に使用できる薬が、これまでは3種ありました。プロトピック(タクロリムス)、コレクチム(デルゴシチニブ)、モイゼルト(ジファミラスト)の3種です。いずれも「先発品の名前(一般名)」で表記しています。尚、ここからは便宜上、プロトピックはタクロリムスと呼び(「タクロリムス」は一般名かつ後発品の名称です)、コレクチムとモイゼルトはそのままそのように呼びます(これらには後発品がありません)。

2024年10月28日まではアトピーのプロアクティブ療法はこれらの3種のうちのいずれかを、あるいは複数種を組み合わせて使用していたわけですが、10月29日からブイタマーがラインナップに加わって4種類のプロアクティブ療法専用の薬が出そろいました。尚、ステロイドをプロアクティブ療法として使用するという方法もあり、リアクティブ療法が終了した後、同じステロイドを(あるいはランクを落としたステロイドを)1日1回うすく塗ります。

医療機関によっては、タクロリムス、コレクチム、モイゼルトの3種もプロアクティブ療法だけでなくリアクティブ療法として使用するよう勧めているところもあるようですが、谷口医院ではこれらはあくまでもプロアクティブ療法として使用するよう助言しています。理想は「1週間以内のステロイドによるリアクティブ療法。これが人生最後のステロイド。その後はタクロリムス、コレクチム、モイゼルト、ブイタマーのいずれかで、または組み合わせてプロアクティブ療法をおこない一生かゆみとは縁がない」です。

谷口医院では、およその目安として、「発売後1年以内の薬は原則として処方しない」をルールとしているのですが、ブイタマーはいつのまにか例外となりました……。初回処方は乾癬の患者さんに対してでした。

乾癬の基本的な治療は「ステロイドによるリアクティブ療法→ビタミンDによるプロアクティブ療法」です。ただ、これができれば理想なのですが、実際にはそううまくいきません。ビタミンDが万人に効くわけではないからです。ステロイドによるリアクティブ療法がうまくいっても(こちらは全例でうまくいきます)、ビタミンDによるプロアクティブ療法に切り替えたとたんに悪化して、再びステロイド……、となってしまうことがしばしばあるのです。それで、しかたなくステロイドを少量使用するか、あるいは重症の場合はオテズラ(アプレミラスト)という「ホスホジエステラーゼタイプ4阻害薬」と分類される内服薬を使うか、生物学的製剤とカテゴライズされる非常に高価な薬(こちらは内服と注射があります)に踏み切ることになります。

つまり、プロアクティブ療法に使える薬が(ブイタマー登場前は)3種類あったアトピーに対し、乾癬はビタミンDの1種類しかなく、しかも全例で効かないのです。そういうケースでやむを得ずブイタマーを処方したのが谷口医院の第1号でした。この患者さんはオテズラも効かず、生物学的製剤を導入したのですが、効果は不十分でしかも免疫抑制の副作用に苛まれることになりました。そこでブイタマーを「ダメ元」で使ってみたのです。ダメ元という表現はブイタマーに失礼ですが、生物学的製剤が無効な乾癬が外用薬で改善するなどとは思ってもみなかったのです。

結果は、意外にも劇的に効きました。それまで何をやってもうまくいかず、生物学的製剤でも効果が乏しかった超難治性の乾癬がブイタマーでほぼ治ったのです。しかも、非常に興味深いことに、再発もしていないのです。通常、乾癬は一時的によくなったとしてもプロアクティブ療法をやめれば悪化します。しかし、この事例ではブイタマーを中止してみて数か月経過しても再発しないのです。一例だけで薬の評価をするわけにはいきませんが、「奇跡的に効いた」という表現があてはまります。その後調べてみると、米国の報告でも乾癬の場合はブイタマーで症状がとれた後は何もしなくてもきれいな状態が維持できる事例がいくつもあることを知りました。

ここまで劇的に効いた薬を放っておくわけにはいきません。タクロリムス、コレクチム、モイゼルトよりも値段が高いことを説明した上で、アトピーの患者さんにも処方を開始しました。結果、副作用で使えなかった人も少数ながらいるのですが、軒並み評価は良好です。ただ、費用が高すぎて(下記に示すようにタクロリムスの薬価の8倍以上です)、「使いたいけど使えない」あるいは「全身に使いたいけど顔面だけにする」という声が多いと言えます。

☆各外用剤の1グラムあたりの薬価

タクロリムス軟膏(プロトピック) 36.7円

コレクチム軟膏 143円

モイゼルト軟膏 146.3円

ブイタマークリーム 300.8円

ブイタマーが魅力的なのはその効果だけではなく「クリーム」であることも挙げられます。タクロリムス、コレクチム、モイゼルトはいずれも「軟膏」です。すなわちべとつきます。他方、ブイタマーはクリームなのでスキンケア感覚で使用できます。よって手だけにハンドクリームのように使用するという人もいます。ブイタマーをハンドクリーム代わりとはなんとも贅沢な気もしないではないですが、患者さんの満足度が非常に高いのは間違いありません。

ここまでをまとめると、ブイタマーはアトピーにも乾癬にも非常によく効く。副作用はゼロではないが、患者さんの評価は軒並み高い。ただし費用(薬価)が高いのが欠点、となります。

さて、ここからが今回のポイントです。ブイタマークリームがなぜアトピーと乾癬に効くのかというと、強力な抗炎症作用があるからです。加えて、強力な抗酸化作用もあります。メカニズムは非常に複雑ですが、少しだけ説明しておくと、まずブイタマーを皮膚に塗ると有効成分が芳香族炭化水素受容体(=AhR)と結合します。この「ブイタマー+AhR」が皮膚の細胞の核内に入り、特定の遺伝子に働きかけます。これにより、抗炎症作用、抗酸化作用、さらには皮膚バリア機能の改善も起こります。これによって皮膚のうるおいが維持され肌が丈夫になるのです。つまり、抗炎症作用のみならず、抗酸化作用、皮膚バリア機能改善効果で皮膚を若々しい状態に保つことが期待できるわけです。

上述したように、なぜ日米でこれだけの価格差があるのかは分かりません。例えばRSウイルスの予防薬「ベイフォータス」は日本の価格は米国の10倍以上もします(米国519.75ドル、日本906,302円)。これを考えると、価格差の理由のことなど気にせずにブイタマーの恩恵に預かった方がよさそうです。まず間違いなく美容クリニックなどでは若返りを希望する人に自費で販売されることになると私は予想しています。

投稿者 | 記事URL

2025年7月21日 月曜日

第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い

新型コロナウイルスが流行しはじめて間もない頃、まだほとんどのクリニックが発熱外来を実施しておらず、遠方から当院を受診する患者さんが少なくありませんでした。「他に診てもらえるところがない」という理由で、40代のある女性が大阪南部のある市からはるばるやってきました。風邪症状は大したことがなく、コロナの検査も不要であることを説明し、これには納得されたのですが、問診時に気になることがありました。

「最近、近くのクリニックで甲状腺がんが見つかって手術する予定」と言います。「手術は半年先と言われているが、そんなに遅くて大丈夫なのか不安」、さらに「大きさは6mmと言われている」とのこと。

「手術は急いで実施する必要がなさそうで、サイズはわずか6mm……」、本当に手術が必要なのか、気になります。しかし、我々医師には「前医を批判してはいけない」というルールがあります。もしも、「そのがんはおそらく手術不要です。その医療機関には二度と行かない方がいいですよ。こちらでフォローします」などと言えば大問題になります。まして、この女性は当院を初診、しかも風邪症状での受診です。

私は「手術についてもう一度説明をしてもらえばどうでしょうか」と答えましたが、女性の心配事項は私と正反対でした。「がんなんだから早く手術してほしい」が彼女の思いでした。

この女性の「思い」はもっともです。がんなら早期治療(つまり早期の切除)が原則です。しかし、甲状腺がんはその「例外」となります。少し詳しく解説していきます。まず、甲状腺がんはおおまかに次の4種類に分類できます。

#1 乳頭がん

#2 濾胞(ろほう)がん

#3 髄様がん

#4 未分化がんまたは低分化がん

このなかで9割以上と大部分を占めるのが#1の乳頭がんで、これは生涯にわたり手術をしなくてもいいか、または手術をするにしても発見から長期間経過してからすべきがんです。病理学的には(細胞を顕微鏡で評価すると)乳頭がんは列記としたがんなのですが、このがんは例外的に進行が極めて緩徐で、たいていは放置しても問題ありません。

「がんを放置していい」などと言われると戸惑う人も多いでしょうから、エビデンスを示しましょう。これをクリアカットに説明するのに最適な論文が韓国から発表されています。2014年に医学誌「The New England Journal of Medicine」に掲載された論文「韓国における甲状腺がん”流行” ― スクリーニングと過剰診断(Korea’s Thyroid-Cancer “Epidemic” ? Screening and Overdiagnosis)」です。

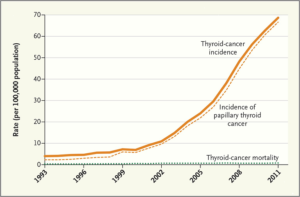

この論文、本文はわずか67行。しかも文章は平易で医師でなくても読めるコンパクトなものなのですが、内容は衝撃的です。興味がある人は是非読んでみてください(ただし有料です)。この論文のポイントは「韓国では甲状腺の超音波検査をどんどんやったおかげで早期発見が相次いだ。そして積極的に手術を実施した。しかし甲状腺がんで死亡する人は、まったく減っていない」というものです。グラフをみれば明らかでしょう。

甲状腺がんの”発症率”は極端な右肩上がり、2000年頃から急激に増えています。1993年には人口10万人あたり5人未満で、2011年には70人近くにまで増えていますから10倍以上になっています。ところが、甲状腺がんの死亡率をみてみると(グラフの一番下の緑の線)、人口10万人あたり1人程度で、昔からほとんど変わっていません。

つまり、韓国では甲状腺のスクリーニング検査に力を注ぎ、どんどん患者をみつけ、どんどん手術をしたけれど死亡率は変わらなかった。要するに全体的な視点、公衆衛生学的な視点からみれば「検査するだけ無駄だった」、そして「無駄な手術を大量に実施した」というわけです。

では、なぜそのようなことが起こったのかというと、「がんのほとんどが乳頭がんだから」です。上記のグラフをもう一度よくみてください。右肩上がりの甲状腺がんの”発症率”のすぐ下にも同じような点線があります。これが「乳頭がんの発症率」です。このグラフをみれば「甲状腺がんのほとんどは乳頭がん」ということが分かります。

甲状腺乳頭がんがどれくらいありふれたものかを確認するために他の論文をみてみましょう。フィンランドのある研究では合計101例の剖検(死亡者の解剖)での所見が調査されています。結果、101例の死亡者のなかで、甲状腺乳頭がんがあったのは36例(35.6%)、つまり3人に1人以上で乳頭がんが見つかったのです。しかも有病率は年齢と相関しなかった(高齢になれば有病率が上がるわけではない)というのです。

フィンランドには若年者に限定して調べた研究があります。40歳未満の小児および若年成人93名の剖検例から得られた甲状腺を調べたところ、13人(14%)に乳頭がんが見つかりました。

もうひとつ、別の論文をみてみましょう。こちらはこれまでに発表された年齢別のデータがある16件の研究を総合的に解析した研究です。剖検総数は6,286件で、乳頭がんの有病率は12.9%でした。年齢別のデータを見ると、40歳以下で11.5%、41~60歳は12.1%、61~80歳では12.7%、81歳以上は13.4%と大差なく、特に高齢になってから発症するがんではないことが分かります。このことから、甲状腺乳頭がんは、加齢とともに発生が増えるがんとは異なり、「若いうちに発生してほとんど進行しない」ことが分かります。

では実際にはどうすればいいのでしょうか。今まで述べてきたことは全体の視点、あるいは公衆衛生学的な視点からです。韓国のような検査方法は正しくなくて、医療費の無駄であることが分かります。手術をしてしまえば、ほとんどの例で生涯にわたり甲状腺ホルモンを飲み続けなければなりません。もちろん、手術には合併症(神経を切断してしまったり、副甲状腺を破壊してしまったり、といった後遺症を残すものが多い)のリスクもあります。

ただし、甲状腺がんのスクリーニング検査を受けて早期発見、早期治療が功を奏して「放っておけば死に至る甲状腺未分化がんを根治できた」という人も少数ながら(かなり少数ではありますが)存在するわけです。ということは、「その少数に入るのはイヤだから検査を積極的に受けたい」という考えの人もでてきます。

ならば、スクリーニング検査(超音波検査)で「乳頭がんかそれ以外のがんを正確に見極めればいい」ということになり、これはまったく正しいと言えます。しかし、それが極めて困難なのです。当院でも「乳頭がんと思われるが、他のがんも否定できない」という事例がときどきあります。そんなときは針生検(そのがんに直接針を刺して一部の組織をとる検査)目的で大きな病院を紹介することになります。ここで乳頭がんであることが分かり、「手術は不要です」となることも多いのですが、針生検をしても結局「乳頭がんであることを保証できない(未分化がんなど手術しなければならないがんの可能性もある)」と判断される場合もあって、この場合は手術せざるを得ません。

そういうわけで甲状腺がんというのは実に医療者を悩ませるがんなのです。しかし、やはり早期発見は重要です。谷口医院ではがんが疑わしい場合にはだいたい半年に一度くらい超音波検査を実施し、前回との「差」を見極めて、針生検に進むかどうかを検討しています。

************

参考:毎日メディカルの谷口恭のコラム

2025年7月9日「早期発見・早期手術も、変わらない死亡率 それでも続ける?原発事故後の甲状腺がん検査」

2025年7月16日「いまも続く福島県の甲状腺がん検査 国際的な評価は--?」

投稿者 | 記事URL

2025年5月15日 木曜日

第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)

アルツハイマー病を発症する理由について、これまでは「アミロイドβの脳内の蓄積」または「タウ蛋白の脳内の蓄積」と考えられてきました。前回述べたように、2006年に科学誌「Nature」に掲載されたミネソタ大学のKaren H. Ashe氏らの研究で「アルツハイマー病を発症するように遺伝子操作されたマウスにはAβ*56と呼ばれるアミロイドβが存在し、認知機能が低下するにつれてAβ*56がたくさん蓄積した。また、Aβ*56を注入されたラットに記憶障害が認められた」、つまり「アミロイドβの蓄積がアルツハイマー病の原因である」ことが”証明”されました。しかしこの論文はデータが捏造されていたことが発覚し、現在は取り下げられています。

一方、英国の神経学者Ruth F Itzhaki氏らのグループは「アルツハイマー病の真の要因は感染症、とりわけ単純ヘルペスウイルスが最も可能性が高い」と考えています。

アルツハイマー病の(要因ではなく)「リスク」については本サイトで繰り返し述べているように(例えば「はやりの病気第253回<2024年9月>『コレステロールは下げなくていい』なんて誰が言った?」)「中年期のLDLコレステロール」や「中年期の難聴」が重要です。しかし、これら以外にも「あまり指摘されないけれど確実に認知症を起こしやすい基礎疾患」があります。ダウン症がその一つです。

ダウン症の人々がヘルペスウイルスに感染しやすいとした報告は見当たりませんが、一般にダウン症の人たちは感染症に罹患しやすいことはよく知られています。そして、感染しやすいだけでなく重症化しやすいのも事実です。つまり、ダウン症の人たちはそうでない人たちに比べて免疫応答に「差」があると考えられるわけです。ならば、ダウン症があれば脳内での感染症に対する免疫応答がダウン症でない人と異なるために、その結果としてアミロイドβやタウ蛋白が蓄積しやすいという仮説が生まれます。

アルツハイマー病の遺伝的リスクと言えばダウン症よりもApoE遺伝子がよく知られています。ApoE遺伝子をε4で持っていればリスクは上昇し、ε4をホモで持っていれば(2つ持っていれば)、ε3をホモで持つ人に比べて発症リスクが11.6倍にもなります。ε4をホモで持てば75歳でアルツハイマー病を発症する確率は8割にも上ります。しかし、ε4をホモで持つ75歳の人の約2割は発症しないのも事実です。この差はどこからくるのでしょうか。

実はItzhaki氏は非常に興味深い発見をし、1997年にすでに発表しています。「ApoE遺伝子をε4で持つ人は、脳内に単純ヘルペスウイルス1型を保有している場合にのみ、アルツハイマー病を発症する可能性が高くなる」というのです。

この研究、ものすごく興味深いと思われますが、これまでなぜかさほど注目されてきませんでした。しかし、これは事実なのでしょうか。これが事実なら「認知症の最大の対策は単純ヘルペスウイルス1型に感染しないこと」となります。俄かには事実と信じられないような研究です。同様の結果を示す別の研究を待つ必要があります。

その研究は2020年に公表されました。フランスの科学者が、「ApoE遺伝子をε4で持たない人が単純ヘルペスウイルス1型に感染してもリスクは増えないが、ε4を持つ人の場合はアルツハイマー病発症リスクが3倍以上になる」ことを示したのです。

ところで最近、「帯状疱疹のワクチンが認知症のリスクを下げる」という話がよく取り上げられます(参照:医療ニュース2025年4月28日「認知症予防目的に帯状疱疹ワクチン」)。なぜ、帯状疱疹のワクチンが認知症のリスクを下げるのか。単純に考えれば「水痘帯状疱疹ウイルスが認知症の原因のひとつだから」となります。しかし、Itzhaki氏らの研究が主張しているのは「水痘帯状疱疹ウイルス」ではなく「単純ヘルペスウイルス1型」です。これら2種のウイルスは”親戚”のような関係ですが、同じものではありません。ということは、いずれのウイルスもアルツハイマー病のリスクを上げるのでしょうか。

実は、「帯状疱疹の発症は認知症のリスクになる」とする研究と、「リスクにならない」という相反する研究があり結論はでていません。例えば、韓国の大規模研究では「帯状疱疹の治療で認知症のリスクが減る」という結論が出ています。他方、英国及びデンマークでは否定的な結果となっています。

そんななか、非常に興味深い論文が公表されました。研究したのはやはりItzhaki氏らで、2022年医学誌「Journal of Alzheimer’s Disease」に「水痘帯状疱疹ウイルスが静止期の単純ヘルペスウイルス1型の再活性化を介してアルツハイマー病に関与する可能性(Potential Involvement of Varicella Zoster Virus in Alzheimer’s Disease via Reactivation of Quiescent Herpes Simplex Virus Type 1)」というタイトルで掲載されました。この研究で分かったのは、「水痘帯状疱疹ウイルスはアミロイドβやタウ蛋白の蓄積には直接関与しない。しかし、水痘帯状疱疹ウイルスは脳内でおとなしくしていた単純ヘルペスウイルス1型を再活性化させる」ということです。

認知症のリスクを下げると言われているワクチンは帯状疱疹のワクチンだけではありません。過去のコラム(はやりの病気第258回(2025年2月)「認知症のリスクを下げる薬」)でも紹介したように、インフルエンザのワクチン接種で認知症発症リスクが40%も低減するとする研究や、三種混合ワクチンは30%、肺炎球菌ワクチンは27%認知症のリスクを低下させるという報告もあります。仮設の域を超えませんが、いくつかの感染症は、結果として(例えば、炎症性サイトカインを誘導するなどして)「脳内に潜むヘルペスウイルスを再活性化させ、その結果アミロイドβやタウ蛋白が生成される」という説が考えられます。

さらに興味深い研究を紹介しましょう。外傷性脳損傷が単純ヘルペスウイルス1型を活性化させ、さらに、アミロイドβとタウ蛋白が産生され蓄積することを示した論文が最近発表されたのです。

ここまでをまとめると、どうやらアルツハイマー病の真の要因は「アミロイドβやタウ蛋白が増えること」ではなく、「単純ヘルペスウイルス1型の再活性化が真の要因で、アミロイドβやタウ蛋白が蓄積するのはその結果」と言えそうです。ということは、最善策は「初めから単純ヘルペスウイルス1型に感染しないこと」となりますが、これは困難です。些細なスキンシップで感染するこの感染症を予防するのは事実上不可能です。今まで感染していないという人も、今後他者とのスキンシップを拒否して生きていくことはできないでしょう。「単純ヘルペスウイルス1型は生きていればそのうち感染する」と考えるべきです。

大切なのは「感染しないこと」ではなく「いったん感染した単純ヘルペスウイルス1型を再活性化させないこと」です。そのために気を付けるべきことは「(ヘルペス以外の)感染症の予防をする」「ワクチンがあるものはワクチン接種を受ける(特に帯状疱疹)」「脳の外傷に注意する」といったところになります。

では、単純ヘルペスウイルス1型の再活性化、つまり顔面のヘルペスの再発を防げば認知症のリスク低減につながるのでしょうか。台湾に驚くべき研究があります。なんと、抗ウイルス薬内服で口唇ヘルペスを治療すると認知症のリスクが9割以上も低下するというのです。

ちょっと信じがたい数字ではありますが、スウェーデンにも同じような研究があります。こちらは研究の対象者が少ないのですが、発症リスクが7割以上低下しています。しかし、ドイツの研究では抗ウイルス薬の効果は否定されています。

ヘルペスは軽症であれば内服ではなく外用薬を希望する人がいます。ですが、これらの研究に鑑みれば、現在万人が認めているわけではないとはいえ、脳内のヘルペスウイルスの再活性化はできるだけ食い止めるべきだと言えるでしょう。ということは、感染後は(繰り返しますが、感染を防ぐのは極めて困難です)発症しないように気を付け(紫外線対策、睡眠時間を確保する、ストレスをためないなど)、発症すれば直ちに内服薬を使用する、さらに(帯状疱疹などの)ワクチン接種で単純ヘルペスの再発を防ぐ、ということが大切になってきます。

投稿者 | 記事URL

2025年5月15日 木曜日

第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)

現在、アルツハイマー病を「最もかかりたくない病気」と考えている人は少なくないでしょう。「認知症は病気ではなく自然の経過だ」という考えは根強くありますが、そのような意見を主張する人でさえも「ではあなたがアルツハイマー病になってもいいですか?」という質問に「イエス」とは答えません。

アルツハイマー病は単に「認知機能が衰える病気」ではありません。最近「Lancet」に発表された論文によると、「GBD(=Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study)」と呼ばれる統計データから371の疾患が分析された日本人の死因第1位が認知症で、全死因の12.0%に相当します(ちなみに、第2位から5位は、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん、下気道感染症)。また、認知症を発症すれば、あるいは認知機能が低下すれば、健康への関心が低下し、体重コントロール、食事や運動などのライフスタイルが乱れ、他の疾患を発症して認知症以外の死因で死に至ることもあります。つまり、「認知症は万病の元」とも言えるわけです。

世界規模でみると、現在アルツハイマー病を患う人は3000万人を超えています。65歳を過ぎると発症率は5年ごとに倍増し、85歳になると3人に1人が発症します。

アルツハイマー病には有効な治療法がありません。世界中の製薬会社がアルツハイマー病の治療薬開発にしのぎを削り、1995年から2021年の間に1000件以上の臨床試験に約420億ドルが投入されました。市場に出ている薬はあるにはありますが、治癒、あるいは予防にはほど遠いものです。

アルツハイマー病が「どんな人に起こりやすいか」については過去にも繰り返し述べて来たようにかなり検討されています(例えば「はやりの病気第253回<2024年9月>『コレステロールは下げなくていい』なんて誰が言った?」)。しかし、「なぜ起こるのか」についてはいまだに分かっていません。

もっと正確に言えば「いったんはなぜ起こるかが解明されたと思われたが実は間違いだった」となります。

これまでアルツハイマー病は「アミロイド仮説」で説明されてきました。タンパク質の一種であるアミロイドβの沈着が脳内の神経細胞の間に蓄積し、神経細胞を障害するというものです。しかし、この説に対しては以前から疑問視する声がありました。例えば、アルツハイマー病の脳には必ずアミロイドβの沈着が観察されますが、沈着があってもアルツハイマー病を発症しない人もいます。それに、アミロイドβの蓄積はアルツハイマー病発症の「要因」ではなく、単なる「結果」である可能性を否定できません。

2006年、1つの論文が風穴を開けました。ミネソタ大学のKaren H. Ashe氏らによる研究が科学誌「Nature」に掲載され、「アミロイドβが記憶障害を引き起こす」ことが”証明”されたのです。もう少し詳しく言うと「『Aβ*56』と呼ばれるアミロイドのオリゴマー(蛋白質の固まり)がアルツハイマー病の発症に関与している」ことが示されました。さらに詳しく解説すると、著者らは「アルツハイマー病を発症するように遺伝子操作されたマウスにはAβ*56が存在し、認知機能が低下するにつれてAβ*56がたくさん蓄積した。また、Aβ*56を注入されたラットに記憶障害が認められた」と報告したのです。

アミロイドβには複数のサブタイプがあることが知られていますが、アルツハイマー病との関連については分かっていません。そんななか、アルツハイマー病を引き起こす特定のオリゴマーが発見されたわけですから、この論文は極めて価値の高い、いわばノーベル賞級の快挙です。実際、責任著者のAshe氏は神経科学の世界で名誉あるPotamkin賞を受賞しました。この論文はその後2,500件近くの学術論文で引用され、世界中の科学者が数億ドル規模の公的研究助成金を用いてアミロイドβの研究に勤しみました。

ただ、この論文にはひとつの「欠点」がありました。「捏造」だったのです。現在もこの論文はウェブ上で閲覧できますが、各ページに大きな字で「RETRACTED ARTICLE(撤回された論文)」と記されています。人間、嘘をついたならできるだけ早くそれを公表し嘘を撤回すべきですが、この論文が撤回されたのは捏造疑惑が生じてから2年後の2024年6月でした。

ちなみに、現在日米でアルツハイマー病に一応有効とされ発売されている薬「レカネマブ(レケンビ)」「ドナネマブ(ケサンラ)」はアミロイドβを攻撃するとされていますが、認知機能低下の効果はわずかしかなく、脳腫脹や脳出血など危険な副作用のリスクが(特にアルツハイマー病のハイリスクとなるApoE遺伝子をε4で持つ人にとって)あります。ちなみに、レケンビ発売元のエーザイは「論文の不正とレカネマブは関係がない」とする声明を出しています。

聞くところによると、この捏造論文が撤回された後も、アルツハイマー病の原因が尚もアミロイドβだと考え研究を続けている研究者もいるようです。その一方、「原因は他にある」と考える研究者もいます。現在最も注目されている一人が、英国の神経学者Ruth F Itzhaki氏です。Ashe氏らの捏造論文が登場した1年後の2007年、医学誌「Neuroscience Letters」に「単純ヘルペスウイルスの感染により脳細胞内のアミロイドレベルが劇的に上昇する」ことを示したItzhaki氏の論文が掲載されました(尚、アルツハイマー病ではアミロイドβが細胞の外に沈着しますが、アミロイドβが生成されるのは細胞内です)。

Ashe氏らの「Nature」の論文が世界に多大なる影響を与えた一方で、Itzhaki氏の「単純ヘルペスウイルスが認知症の原因」とするこの説はあまり注目されず鳴りを潜めていました。しかし、論文捏造で評判を地に墜としたAshe氏とは対照的に、Itzhaki氏に賛同する学者は次第に増え、ついに「AlzPI(Alzheimer’s Disease Pathological Biome Initiative=アルツハイマー病病理研究チーム)と呼ばれるチームが結成されました。チームの使命は「感染症がアルツハイマー病の発症に中心的な役割を果たしていることを正式に証明すること」です。

アミロイドβ以外にもう1つ、アルツハイマー病で脳内に蓄積する蛋白質があり「タウ蛋白」(または単に「タウ」)と呼ばれます。アミロイドβ説の信奉者は「アミロイドβが増えるからアルツハイマー病を発症する」と考え、タウ蛋白説を信じる人は「タウ蛋白が増えるからアルツハイマー病を発症する」と考えます。一方、Itzhaki氏らAlzPIのメンバーは「アミロイドβとタウ蛋白は脳における病原体に対する最前線の防御線」(=アミロイドβとタウ蛋白が病原体をやっつける)と考えます。

この根拠となると思われるのが2018年に医学誌「Neuron」に掲載された論文「アルツハイマー病に関連するアミロイドβはヘルペスウイルスによって急速に増殖し脳感染から保護する(Alzheimer’s Disease-Associated β-Amyloid Is Rapidly Seeded by Herpesviridae to Protect against Brain Infection)」です。タイトルから分かるように、「ヘルペスウイルスの脳内の感染でいわば免疫応答としてアミロイドβがつくられる」とこの論文は主張しています。つまり、アミロイドβの生成は感染予防上必要だというのです。しかし、その免疫反応が過剰に働いたときに(いわば余剰につくられた)アミロイドβが脳に蓄積して、アルツハイマー病を発症すると考えられるわけです。

この説が正しいとするならば、認知症の最大の予防は「ヘルペスウイルスに感染しないこと」、あるいは「ヘルペスウイルスに感染してしまったらできるだけ再発させないこと」が最重要になります。

次回に続きます。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症

- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善

- 第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実

- 第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない

- 第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い

- 第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)

- 第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)

月別アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (1)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (1)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (1)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (1)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (119)