2025年7月31日 木曜日

2025年7月31日 砂糖入りだけでなく「人工甘味料入りドリンク」もアルツハイマー病のリスク

「認知症のリスク」と言えば、2024年8月以降最も注目されているのが「LDLコレステロール」です。なにしろ、それまでほとんどノーマークだったこのありふれた項目が、血圧、喫煙、飲酒、糖尿などを差し置いて「アルツハイマー病の最大のリスクだ!」と言われるようになったのですから(参考:はやりの病気第253回(2024年9月) 「『コレステロールは下げなくていい』なんて誰が言った?」)。

ですが、アルツハイマー病はできるだけ回避したい疾患ですから他のリスク因子にも注意する必要があります。最近注目されているのが「甘い飲み物」で、医学誌「Aging & Mental Health」2025年6月13日号に掲載された論文「砂糖および人工甘味料入り飲料とアルツハイマー病リスクの関連性:前向きコホート研究の系統的レビューと用量反応メタアナリシス(The association between sugar- and artificially sweetened beverages and risk of Alzheimer’s disease: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies)」で紹介されています。ポイントは次の通りです。

・「砂糖入りドリンク」の摂取量増加とアルツハイマー病リスク上昇には有意な関連がある(相対リスクは1.49)。たくさん飲めば飲むほどリスクが上昇する

・「人工甘味料入りドリンク」も同様に相関する(相対リスクは1.42)

・砂糖も人工甘味料も入っていないドリンクではアルツハイマー病との関連はない

************

砂糖または人工甘味料が加えられたドリンクは一切飲まないのが一番です。具体的には、缶コーヒー、砂糖の入った紅茶、コーラ、サイダー、ポカリスエットなどのスポーツ飲料水、果汁100%でないフルーツジュースなどです。さらに、栄養ドリンクも要注意です。

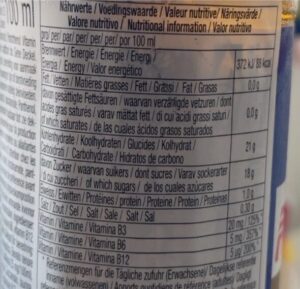

リポビタンDの場合、なぜか日本の製品やウェブサイトには記載されていませんが、タイのサイトには砂糖含有量が記されています。リポビタンD1本(100mL)あたりなんと18グラム! これはウェブサイトに誤った数値が書かれたわけではありません。その証拠にタイで販売されているリポビタンDの写真(下記)が掲載されています。この写真にはたしかに「炭水化物21グラム。そのうち砂糖が18グラム」と書かれています。一般に、角砂糖1個が3グラム程度とされていますから、リポビタンDを1本飲めばそれだけで角砂糖6個にもなります。

尚、人工甘味料についてはメルマガで好評だったために毎日メディカルで取り上げましたのでこちらもご参照ください(無料です)。

毎日メディカル2025年6月9日「カロリーゼロでも太る? やせたいなら、食べてはいけない『人工甘味料』」

投稿者 | 記事URL

2025年7月27日 日曜日

2025年7月27日 コロナワクチンが救ったのは1440万人ではなく250万人

2021年のあの狂乱を覚えているでしょうか。救世主のように登場した新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」)のワクチンを大多数の国民が奪い合うように求めていたあの異常な状態を。

その後、オミクロン株が流行し始めた頃あたりから、コロナワクチンの有効性を疑問視する声が増え始めました。しかし、それまでは有効であった、しかも劇的に有効であったことはいくつもの研究が示しています。よって、オミクロン株が日本で流行し始めたのは2022年の初頭くらいですから、「2021年には、つまりワクチンが登場した年には、高い効果を有していた」のは事実ということになります。ただし、「有効だと示した研究が正しければ」ですが……。

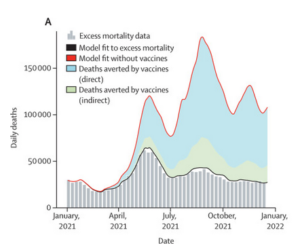

コロナワクチンが有効であることを示した論文は多数ありますが、最も有名な1つをここで紹介しましょう。「THE LANCET infectious diseases」2022年9月に掲載された「コロナワクチン接種1年目の世界的な影響:数理モデル研究(Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study)」です。下記のグラフを見れば一目瞭然です。

黒の実線が実際にコロナ関連で死亡したと考えられる人数で、赤の実線がワクチンをうっていなかったときの死亡者の予測数です。コロナワクチンが世界中の大勢の人々を救ってきたことが分かります。この論文によるとワクチンで救われた人は世界中に1440万人もいます。

この「ワクチンで救われた1440万人」という数字に聞き覚えのある人もいるかもしれません。数字の出処はおそらくこの論文です。この「1440万人を救った」という”事実”はWHOのサイトにも記載されています。

では、コロナワクチンは今でこそ効果が見劣りしてきているけれど、2021年の頃には大勢を救ったメシアのような存在だったのでしょうか。

実は最近、コロナワクチンはこれまで言われていたほどには効果が高くなかったのでは?と、有効性に疑問を呈する論文が発表されました。「JAMA Network」につい最近掲載された「2020年から2024年にかけてコロナワクチンで救われた命と生存年数の世界推定(Global Estimates of Lives and Life-Years Saved by COVID-19 Vaccination During 2020-2024)」です。

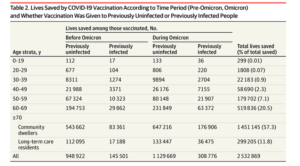

この論文によると、「世界の1440万人を救った」とするような初期に発表された論文では、コロナによる致死率の前提が悲観的と呼べるほど過度に高く、ワクチンの有効性は楽観的なほど過度に高く推定されていた、とのことです。では、この論文からポイントをまとめてみましょう。まず表を示します。

ポイントをまとめると次のようになります。

・コロナワクチンが救った命は1440万人(2020年12月8日から2021年12月8日の間)からはほど遠く、実際には2020年から2024年までで250万人

・ワクチンで救えた10人のうち9人は60歳以上(89.6%)。10人中7人は70歳以上。ワクチンで命を救えた20歳未満は(世界中で)わずか299人。全体の0.01%(ワクチンで救えた1万人のうち20歳未満は1人だけ)。20~30歳では1,808人で、全体の0.07%(ワクチンで救えた1万人のうち7人が20~30歳)(*注)

・5,400回ワクチンが接種され1人の命が救われた。30歳未満でみれば、1人の命を救うために10万回のワクチンが接種された

この論文よると、これまでコロナワクチンは世界中で合計136億4千万回使用されています。その結果、救えた命は250万人、30歳未満でみると2千人ちょっとです。その2千人に入った(かもしれない)人は胸を撫でおろしているかもしれませんが、では、ワクチンが原因で死亡した、あるいは重篤な後遺症を残した人はどれくらいいるのでしょうか。

年代ごとのデータは見当たりませんが、日本だけでも、厚労省の資料によると、2024年6月の時点でワクチン被害に対する厚労省の「進達受理件数」が11,305件です。「進達」の意味がよく分かりませんが、被害者が申請して受け取ったという意味だと思います。ということは受け取ってもらえなかった、あるいは初めから諦めて申請していない人は含まれていないわけです。

他国をみてみると、英国では17,500人以上が、ワクチン接種によって自身または家族が被害を受けたとして政府のワクチン被害補償制度に申請しています。

過去にも述べたことがありますが、国を挙げてコロナワクチンに狂乱していた2021年のあの夏、私はメディアに「コロナワクチンはうってもうたなくてもリスクがある」という旨のコラムを書きました。すると、このコラムが炎上し、「お前は非国民か!」と言わんばかりのクレームが多数寄せられました。しかも、匿名の医師からのものも複数ありました。

当時、ワクチン推進派の医師たちは「同居するおじいちゃんやおばあちゃんを守るためにワクチンをうとうね」などと子供に呼び掛けていました。彼(女)らはそんなことを言っていた自分の過去を今どのように考えているのか聞いてみたいものです。

************

注:ワクチンで命を救えた20歳未満は表でも299人とされていますが、その内訳を合計するとなぜか298人になります。20~30歳もやはり表では1,808人とされていますが、内訳の合計は1,807人となります。この差の原因は論文を読んでも分かりませんでした。

投稿者 | 記事URL

2025年7月21日 月曜日

第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い

新型コロナウイルスが流行しはじめて間もない頃、まだほとんどのクリニックが発熱外来を実施しておらず、遠方から当院を受診する患者さんが少なくありませんでした。「他に診てもらえるところがない」という理由で、40代のある女性が大阪南部のある市からはるばるやってきました。風邪症状は大したことがなく、コロナの検査も不要であることを説明し、これには納得されたのですが、問診時に気になることがありました。

「最近、近くのクリニックで甲状腺がんが見つかって手術する予定」と言います。「手術は半年先と言われているが、そんなに遅くて大丈夫なのか不安」、さらに「大きさは6mmと言われている」とのこと。

「手術は急いで実施する必要がなさそうで、サイズはわずか6mm……」、本当に手術が必要なのか、気になります。しかし、我々医師には「前医を批判してはいけない」というルールがあります。もしも、「そのがんはおそらく手術不要です。その医療機関には二度と行かない方がいいですよ。こちらでフォローします」などと言えば大問題になります。まして、この女性は当院を初診、しかも風邪症状での受診です。

私は「手術についてもう一度説明をしてもらえばどうでしょうか」と答えましたが、女性の心配事項は私と正反対でした。「がんなんだから早く手術してほしい」が彼女の思いでした。

この女性の「思い」はもっともです。がんなら早期治療(つまり早期の切除)が原則です。しかし、甲状腺がんはその「例外」となります。少し詳しく解説していきます。まず、甲状腺がんはおおまかに次の4種類に分類できます。

#1 乳頭がん

#2 濾胞(ろほう)がん

#3 髄様がん

#4 未分化がんまたは低分化がん

このなかで9割以上と大部分を占めるのが#1の乳頭がんで、これは生涯にわたり手術をしなくてもいいか、または手術をするにしても発見から長期間経過してからすべきがんです。病理学的には(細胞を顕微鏡で評価すると)乳頭がんは列記としたがんなのですが、このがんは例外的に進行が極めて緩徐で、たいていは放置しても問題ありません。

「がんを放置していい」などと言われると戸惑う人も多いでしょうから、エビデンスを示しましょう。これをクリアカットに説明するのに最適な論文が韓国から発表されています。2014年に医学誌「The New England Journal of Medicine」に掲載された論文「韓国における甲状腺がん”流行” ― スクリーニングと過剰診断(Korea’s Thyroid-Cancer “Epidemic” ? Screening and Overdiagnosis)」です。

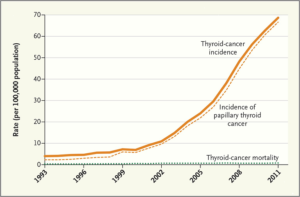

この論文、本文はわずか67行。しかも文章は平易で医師でなくても読めるコンパクトなものなのですが、内容は衝撃的です。興味がある人は是非読んでみてください(ただし有料です)。この論文のポイントは「韓国では甲状腺の超音波検査をどんどんやったおかげで早期発見が相次いだ。そして積極的に手術を実施した。しかし甲状腺がんで死亡する人は、まったく減っていない」というものです。グラフをみれば明らかでしょう。

甲状腺がんの”発症率”は極端な右肩上がり、2000年頃から急激に増えています。1993年には人口10万人あたり5人未満で、2011年には70人近くにまで増えていますから10倍以上になっています。ところが、甲状腺がんの死亡率をみてみると(グラフの一番下の緑の線)、人口10万人あたり1人程度で、昔からほとんど変わっていません。

つまり、韓国では甲状腺のスクリーニング検査に力を注ぎ、どんどん患者をみつけ、どんどん手術をしたけれど死亡率は変わらなかった。要するに全体的な視点、公衆衛生学的な視点からみれば「検査するだけ無駄だった」、そして「無駄な手術を大量に実施した」というわけです。

では、なぜそのようなことが起こったのかというと、「がんのほとんどが乳頭がんだから」です。上記のグラフをもう一度よくみてください。右肩上がりの甲状腺がんの”発症率”のすぐ下にも同じような点線があります。これが「乳頭がんの発症率」です。このグラフをみれば「甲状腺がんのほとんどは乳頭がん」ということが分かります。

甲状腺乳頭がんがどれくらいありふれたものかを確認するために他の論文をみてみましょう。フィンランドのある研究では合計101例の剖検(死亡者の解剖)での所見が調査されています。結果、101例の死亡者のなかで、甲状腺乳頭がんがあったのは36例(35.6%)、つまり3人に1人以上で乳頭がんが見つかったのです。しかも有病率は年齢と相関しなかった(高齢になれば有病率が上がるわけではない)というのです。

フィンランドには若年者に限定して調べた研究があります。40歳未満の小児および若年成人93名の剖検例から得られた甲状腺を調べたところ、13人(14%)に乳頭がんが見つかりました。

もうひとつ、別の論文をみてみましょう。こちらはこれまでに発表された年齢別のデータがある16件の研究を総合的に解析した研究です。剖検総数は6,286件で、乳頭がんの有病率は12.9%でした。年齢別のデータを見ると、40歳以下で11.5%、41~60歳は12.1%、61~80歳では12.7%、81歳以上は13.4%と大差なく、特に高齢になってから発症するがんではないことが分かります。このことから、甲状腺乳頭がんは、加齢とともに発生が増えるがんとは異なり、「若いうちに発生してほとんど進行しない」ことが分かります。

では実際にはどうすればいいのでしょうか。今まで述べてきたことは全体の視点、あるいは公衆衛生学的な視点からです。韓国のような検査方法は正しくなくて、医療費の無駄であることが分かります。手術をしてしまえば、ほとんどの例で生涯にわたり甲状腺ホルモンを飲み続けなければなりません。もちろん、手術には合併症(神経を切断してしまったり、副甲状腺を破壊してしまったり、といった後遺症を残すものが多い)のリスクもあります。

ただし、甲状腺がんのスクリーニング検査を受けて早期発見、早期治療が功を奏して「放っておけば死に至る甲状腺未分化がんを根治できた」という人も少数ながら(かなり少数ではありますが)存在するわけです。ということは、「その少数に入るのはイヤだから検査を積極的に受けたい」という考えの人もでてきます。

ならば、スクリーニング検査(超音波検査)で「乳頭がんかそれ以外のがんを正確に見極めればいい」ということになり、これはまったく正しいと言えます。しかし、それが極めて困難なのです。当院でも「乳頭がんと思われるが、他のがんも否定できない」という事例がときどきあります。そんなときは針生検(そのがんに直接針を刺して一部の組織をとる検査)目的で大きな病院を紹介することになります。ここで乳頭がんであることが分かり、「手術は不要です」となることも多いのですが、針生検をしても結局「乳頭がんであることを保証できない(未分化がんなど手術しなければならないがんの可能性もある)」と判断される場合もあって、この場合は手術せざるを得ません。

そういうわけで甲状腺がんというのは実に医療者を悩ませるがんなのです。しかし、やはり早期発見は重要です。谷口医院ではがんが疑わしい場合にはだいたい半年に一度くらい超音波検査を実施し、前回との「差」を見極めて、針生検に進むかどうかを検討しています。

************

参考:毎日メディカルの谷口恭のコラム

2025年7月9日「早期発見・早期手術も、変わらない死亡率 それでも続ける?原発事故後の甲状腺がん検査」

2025年7月16日「いまも続く福島県の甲状腺がん検査 国際的な評価は--?」

投稿者 | 記事URL

2025年7月11日 金曜日

2025年7月 「人は必ず死ぬ」以外の真実はあるか

これを哲学的思考と呼んでいいのかどうかは分かりませんが、私は物心がついたときから「絶対に正しいことは何か」を考え続けてきました。すぐに思いつくのが「人は必ず死ぬ」で、これは「絶対に正しいこと」と言えるでしょう。今後、自分の脳内の神経の状態をコンピュータに再現させて、そのコンピュータのなかで半永久的に生きていくという方法が開発されるかもしれませんが、それは厳密な意味で「死なずに生きている」とは言えないと思います。

「人は必ず死ぬ」以外に絶対の真理は存在するのでしょうか。「1+1=2」はどうでしょう。屁理屈に聞こえるでしょうが、例えば愛し合う男女がいたとして子供ができれば「1+1=3」になります。「ボールを空に向けて投げればやがて地面に落ちる」は今ここでそれをやればその通りになるでしょうが、万有引力の法則は相対性理論と相いれないことを考えると「絶対に正しい」とは言えません。

「科学は必ず勝つ」も正しくありません。前世紀に比べ科学が発達した現在が、人々の暮らしを必ずしも幸せに導いていないことは自明です。「知識は身を助く」が正しいことを示す経験は無数にありますが、常にそうだとは限りません。「腐っているものを食べてはいけない」という知識を学んで命が救われる人もいるでしょうが、「ワクチンで感染症を防げる」と聞いてそのワクチンの副作用で死ぬ人もいます。

だからこそ、知識を得れば得るほど人は謙虚にならねばなりません。その知識が「絶対に正しい」わけではないからです。それに、仮にその狭い世界で「正しいこと」があったとしても、それは別の人からみればどうでもいいこと、という場合は往々にしてあります。

幸運なことに、私自身はそのことに早い段階で気付くことができました。1つ目の大学の1回生、私がまだ18歳だった頃、いくつかのアルバイト先でそれを知ることができたのです。例えば、旅行会社に籍を置いてリゾート地でアルバイトをしていた頃、「予約していたのに宿が空いていない」というクレームがよくありました。客の側からすればすでに支払いをしてクーポンを持っているのにその宿に泊まれないと言われるわけですから怒り心頭に発します。

こんなとき、なぜそんなことが起こったのかを理屈で説明しようとするアルバイト(偏差値の高い大学生である場合が多い)はお客さんの怒りの火に油を注ぐだけです。しかし、上手に相手の懐にとびこんで、いつの間にか怒っていたはずのお客さんを笑わせてこちらのペースに巻き込むアルバイトもいるのです。飲み会の場などでも(昭和の終わり頃はとにかく飲み会がたくさんありました)知識をひけらかすタイプはたいてい嫌われます。おそらくこれは令和の今もそうでしょう。「知識をひけらかす者は嫌われる」は「絶対とは言えないもののかなり真実に近いこと」です。

そういう考えのまま医学部の5回生になり臨床実習に入った私には一部の医師の姿が異様に見えました。「なんでそんなに上から目線なの?」と思わずにはいられない場面が少なからずあったのです。例えば、「医者の勧める薬を飲まない患者はおかしい」と堂々と発言する医師がいました。そもそも会って間もない、しかも人間性もよく分からない医者から偉そうに言われて信じろ、という方がおかしいわけです。「おかしいのはあんたの方やで」と心の中で毒づいたことは一度や二度ではありませんでした。

このサイトでも繰り返し述べたように、新型コロナウイルスのワクチンが登場したとき「有効性も安全性も高いからワクチンを打って当然」のようなことを堂々と発言する医師がいて、私には彼(女)らがとても奇妙にみえました。私が「新しいワクチンだからうつことにリスクがある」とメディアで述べると、ワクチン推奨派から一斉に攻撃されました。攻撃してきた者のなかには匿名の医師も何人かいてやたら理屈をぶつけてきました。「この論文を読んだのか!」などと偉そうなことを言ってくるわけですが、同じ論文を読んだ結果、私は「これをそのまま応用するわけにはいかない」と判断していたのです。腹が立つという感情にはなれず、私にはそういう医師たちの姿がとても滑稽に感じられました。

ビジネスの現場で意見が対立すると、いかに自分の主張が正しいかを必死で説こうとする人がいます。間違ったことをしたときに、あるいはミスをしたときに、必死で言い訳をしようとする人がいます。こういう人たちを私が哀れに思うのは「議論に勝っても事実上負けている」ことに気付いていないからです。議論で勝つ価値があるのは、大学生どうしのディベートや政治家の答弁のときくらいです。もしもあなたが相手を議論で打ち負かしてしまえば、打ち負かされた方はあなたのことを必ず嫌いになります。あえて敵や嫌われる相手をつくる必要はなく、恨まれて得をすることなどどこにもないはずです。

心理学や社会学の世界で有名な「ダニング・クルーガー効果」という現象があります。一言でいえば「バカな人ほど自分が聡明だという自信をもっている」となります。「バカな人は自分が正しいと思えばそれを決して譲らない」現象のことです。譲らないどころか、自分の意見や考えと異なる、あるいは対立する意見を示されたときに、かえって自説に強くこだわることすらあります。これは心理学用語では「バックファイアー効果」と呼ばれます。

「知識は身を助く」ことはたしかに多数あります。例えば、私がタイに滞在していた頃に、デング熱に一度も感染せず、大麻や覚醒剤にも手を出さず、HIVにも感染しなかったのは「知識」のおかげです。ですが、その知識を、必要としている人には伝授すべきですが、求めていない人に知識の押し売りするのは避けなければなりません。そういう知識を求めていない人にそんな話をすることを試みれば、すればするほど嫌われるだけです。

私がこのこと、つまり「いくら丁寧に伝えようとしても知識が伝わらないときは伝わらない」を改めて実感したのは2016年、ドナルド・トランプ氏が米国大統領選挙に出馬しようとしていた頃です。このときに氏は無茶苦茶な理屈を連発していたわけですが、それが間違っていると指摘されたときに大統領陣営は「alternative fact(もうひとつの事実)」という言葉を持ち出して、「大統領が(大統領も)正しい」と堂々と主張しました。こんな屁理屈が許されるなら何を言おうが「言ったもの勝ち」になってしまいます。それを大勢の米国市民は受け入れたのですから、知識で対抗しようとしても無駄な努力に終わることはもはや明らかです。

誰が言い出したかがよく分からないのですが、この現象は「ポスト・トゥルース(真実の後)の時代」とうまく表現されました。この表現の何が”うまい”かというと「ポスト・ドゥルーズの時代」という言葉を連想できるからです。ドゥルーズというのはフランスの哲学者で、書物はものすごく難解なのですが、ドゥルーズの思想をあえて一言でいえば「既存の枠組みを破壊せよ!」という感じです。そして、「ポスト・トゥルース」と言われると、かつて現代思想を一世風靡したドゥルーズにとって代わる新しい思想のパロディに聞こえるのです。ドゥルーズは「既存の枠組みを破壊せよ!」と言い、トランプ大統領のように無茶苦茶なことを正しいと言い切る思想は「既存の知識を破壊せよ!」と言っているように聞こえます。きっと私と同じことを考えた人が世界中に何人かはいると思うのですが、「ポスト・トゥルース、ポスト・ドゥルーズ」などで検索してもヒットしません。まあ、ダジャレで盛り上がっても面白くありませんが。

ポスト・トゥルースが当然の時代となった今も知識が依然生活に役立つのは事実ですが、知識を持っている者が偉いわけでも権力を手にすることができるわけでもありません。そして、改めて考えてみると「知識をひけらかす者」が嫌われるのは古今東西変わらないわけで、知識で他人より上の立場に立とうと考えている者がいたとすれば、いつの時代もそれは勘違いも甚だしい愚行なのです。

私はトランプ大統領を一切支持しませんし、ポスト・トゥルースなどと言う言葉が堂々とまかり通るばかりか、こんな思想が席捲していることを考えるとめまいがしそうになりますが、本来の人間の姿は理性的なものからほど遠く、人間社会が秩序を維持することなど到底できないことを世間に知らしめた点についてはどこか清々しさを覚えます。

「秩序」とは社会を維持しその社会の一員に自身を入れてもらうためにつくりあげた幻想のようなものなのでしょう。社会に頼らなくても生きていける者は秩序などには従わず、権力やカネやそしてときに暴力で相手をねじ伏せます。科学に基づいた客観的な知識などなくても真実はつくりだせばいいわけです。そんな人間が大国のリーダーであると考えると絶望的な気分になりますが、それが現実であることは受け入れざるを得ません。それを受け入れた上で、これからも知識を増やし、必要としている人には伝授し、自分と異なる考えをもつ人にはその人から学ぶ姿勢を維持していけばいいわけです。

「人は必ず死ぬ」以外に「絶対に正しいこと」などやはりどこにもありません……。という言葉で本稿を締めようと思ったのですが、脱稿直前にもうひとつの真実がみつかりました。「地球は必ず滅びる!」です。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン

- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?

- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ

- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる

- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸

- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥

- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性

- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる

- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬

- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる

月別アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (2)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (4)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (4)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (4)

- 2016年3月 (5)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (4)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (4)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (4)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (4)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (3)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (4)

- 2013年9月 (4)

- 2013年8月 (172)

- 2013年7月 (408)

- 2013年6月 (84)